最近在芝加哥經濟俱樂部舉辦的活動中,鮑威爾發表了鷹派「三連」:短期內更加註重通脹(及其預期);沒有聯儲局市場託底(Fed Put);聯儲局將繼續保持獨立性。而對於財政問題的鍼砭,更是充滿對於白宮的「諷刺「——要解決不可持續的政府債務問題,需要聚焦強制性支出(mandatory spending,包括社保、醫保等),而非在自由裁量支出上」小打小鬧「,或者把希望寄託聯儲的貨幣政策上。

在特朗普依舊沉迷於攪動和變革全球經貿格局之時,鮑威爾卻似乎逐漸下定某種決心,在聯儲局主席生涯最後的時間裏做一回「保羅·沃爾克」。「惶恐灘頭說惶恐,零丁洋裏嘆零丁。」這一幕似乎充滿了某種悲情的個人英雄主義色彩。

誠然,鮑威爾的表態固然有保住「晚節「的小心思,但聯儲的決策不是主席一個人的人設能決定的,經濟底層分配不均的問題也不是僅僅依靠簡單的貨幣政策能解決的。我們更在意的是這些表象背後的動機和約束,以及觸發聯儲寬鬆所需的條件。

我們將從以下三個角度來分析:

首先自然是鮑威爾反覆強調的通脹及其預期。這背後既有「事不過三「的慘痛教訓,也有關稅加徵的未知影響,但可能最重要的是特朗普2.0的關稅政策讓美元這個」自動穩定器「目前失效了。換句話說,當下的局面聯儲想要「挽狂瀾於既倒,扶大廈之將傾」恐已無能為力。

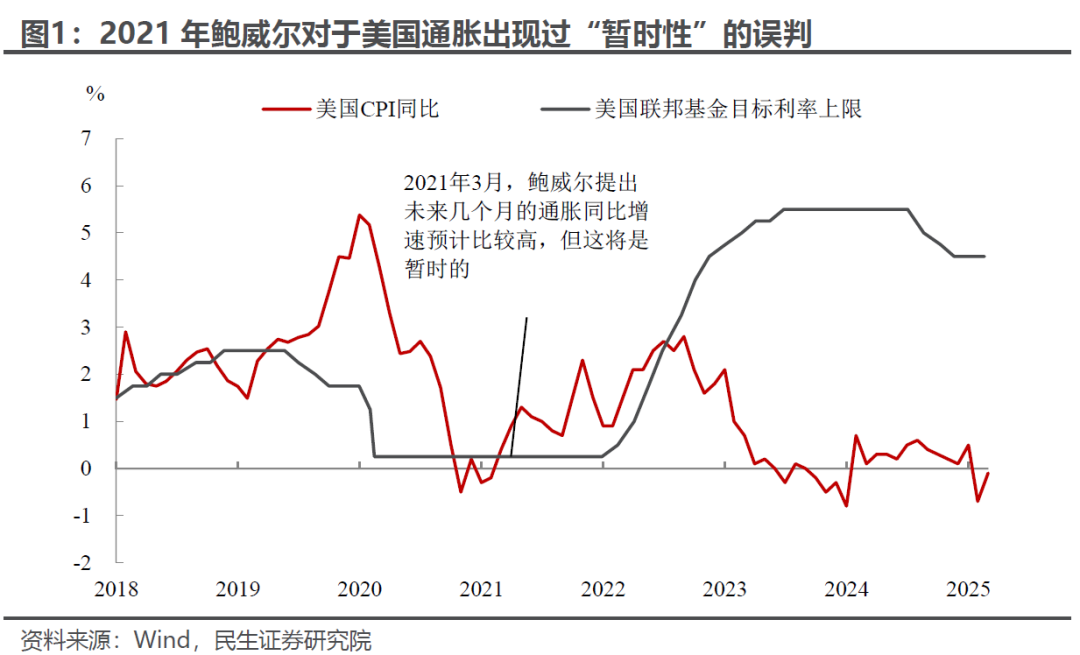

在調控通脹這件事上,鮑威爾已經讓「蛇「咬了至少2次。一次是2021年對於供給衝擊帶來的通脹只是「暫時性」的判斷,導致聯儲局遲遲不緊縮,也間接導致2022年成為史上最快加息周期。這也讓鮑威爾擔心關稅帶來的價格衝擊是否只是「暫時性」的重要原因。

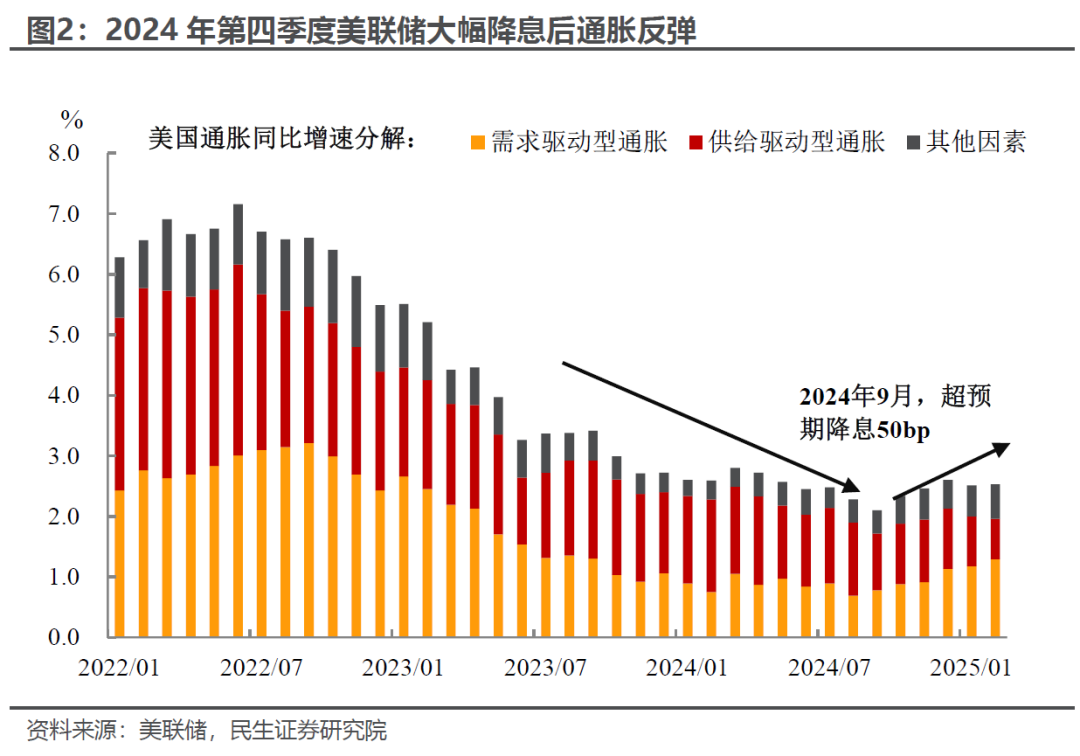

另一次是2024年9月在通脹尚未回到政策目標時,超預期降息50bp,而後通脹超預期反彈、也引來各方質疑。

其實對於後面這次,筆者認為可能是大家誤解了鮑威爾。在近期路演的過程中,客戶常常問筆者一個問題:今年的到期債務壓力現在才被市場重視到,難道作為貨幣當局的聯儲也沒有未雨綢繆嗎?

筆者認為可能有所準備,但計劃趕不上變化。特朗普當選帶來的關稅政策預期,導致美國開始「搶進口」,「虛增」了需求的成色。同時,金融市場對「過熱」政策組合預期的交易,疊加原本聖誕旺季數據的季節性走強,也讓鮑威爾在去年11月到今年3月都沒能找到藉口進一步下降市場的孖展成本。當二季度的高利率遇上了到期高峯,聯儲現在「亡羊補牢,為時已晚」的概率在快速上升。

關稅對於通脹的影響有兩個重要因素:一是進口在消費中的重要性,二是匯率的調節作用。

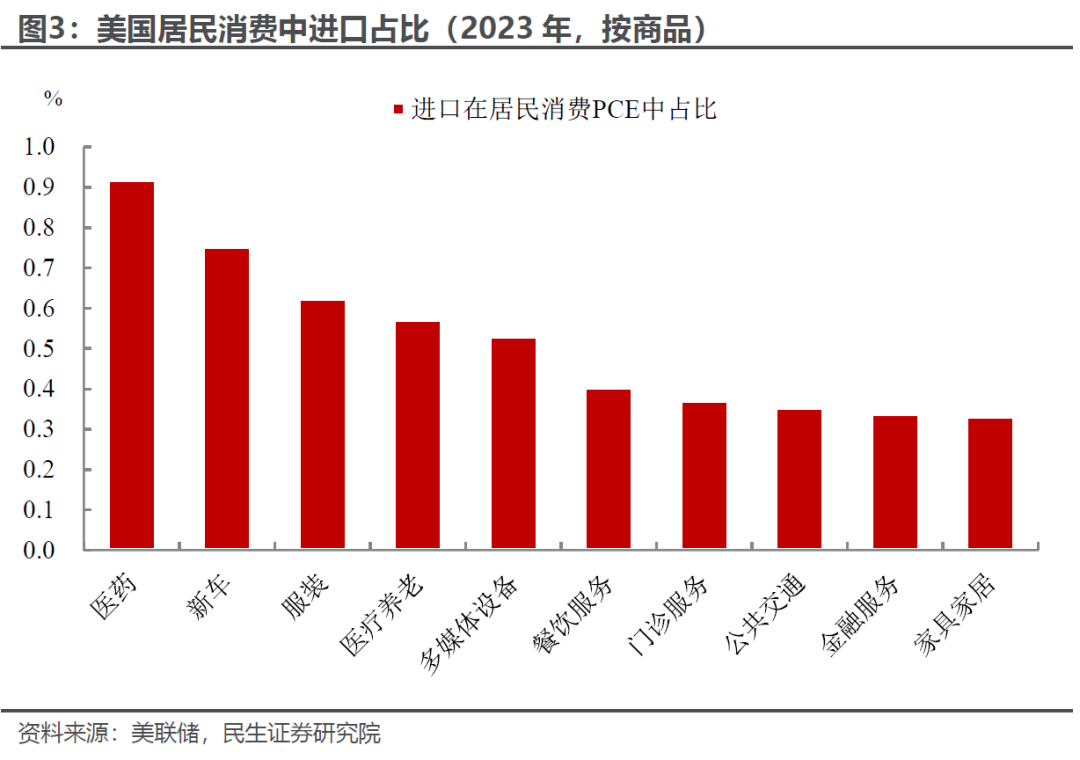

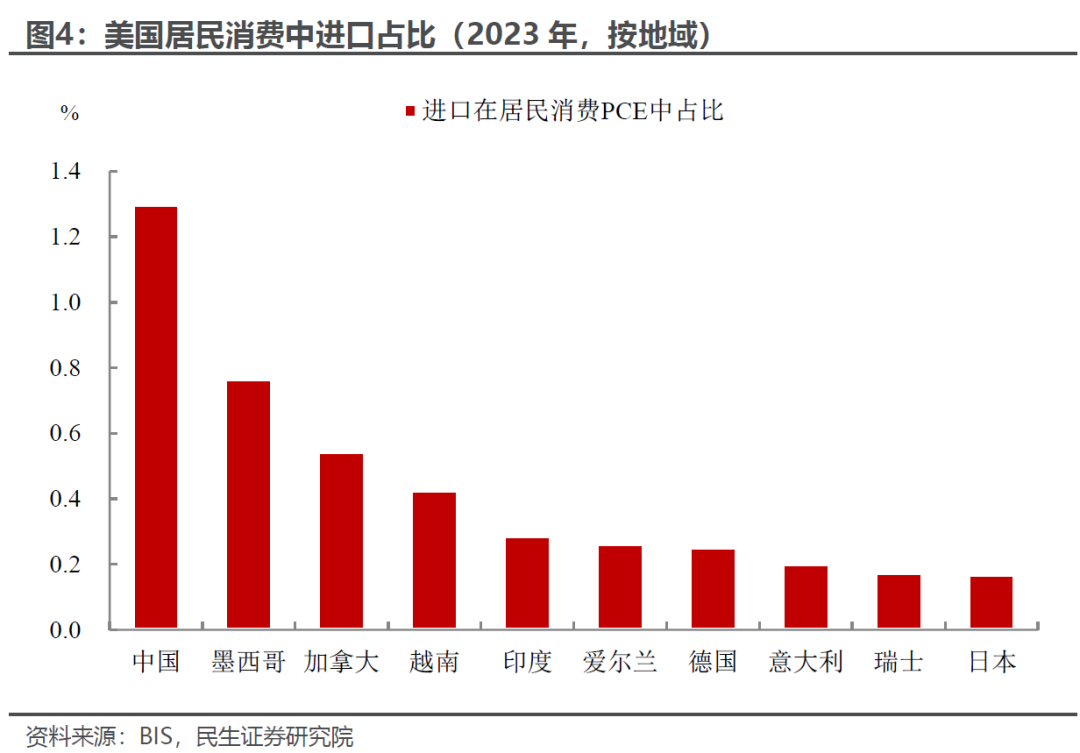

對於前者,根據聯儲局的統計,在美國居民的核心消費中(提出食品和能源,即核心PCE)進口占比約為10%,這其中醫藥、汽車、服裝等是最容易受影響的部分,而從國別看,中國、歐盟、墨西哥和加拿大是最大的進口影響來源。

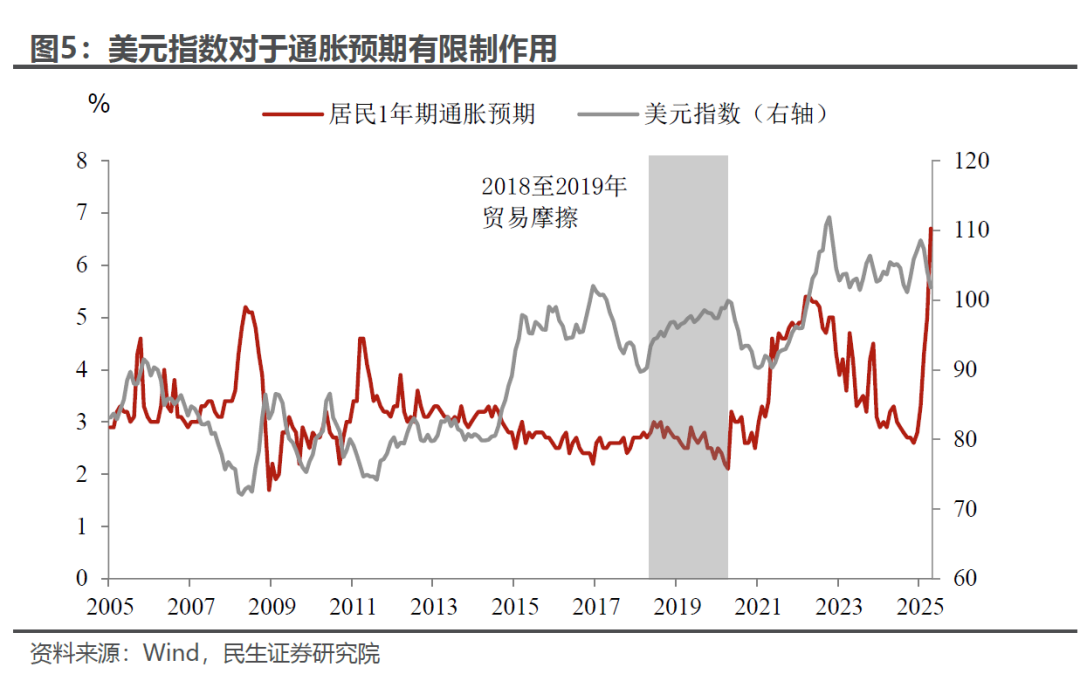

而後者——美元基礎性質的改變可能纔是讓鮑威爾為難的新因素。在美元主導的傳統全球金融貿易體系裏,經典的Risk_Off鏈條是:關稅這種衝擊全球的風險事件→美元升值→限制通脹及其預期。其中美元是重要穩定因子,2018至2019年的貿易摩擦中即是如此——美元升值不僅限制了通脹的傳導,也控制住了通脹預期。

當前,美元的這一基礎屬性動搖了。全球關稅對於美元體系的削弱、帶來的外資流出都讓美元短期內的風險屬性越來越強、似乎喪失了穩定功能。而美元貶值則會成為輸入性通脹的放大器。

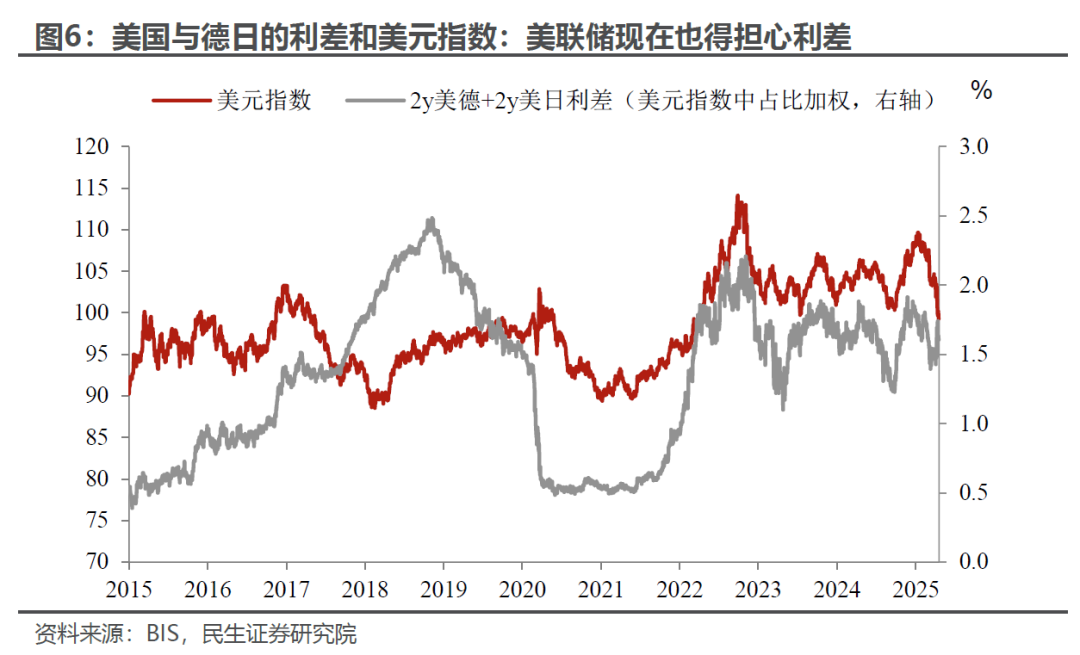

一旦要考慮匯率問題,聯儲局的貨幣政策也要受到其他國家的掣肘,因為歐日與美的貨幣政策節奏差異是匯率的一個重要定價因子。比如日本央行何時加息,5月、7月還是9月?比如歐洲央行、英國央行是不是也要逐步放緩甚至暫停降息了?

其次是資產價格問題,真的沒有Fed Put嗎?可能不是沒有,只是門檻比較高;美債市場比美股更重要,因為權益價格跌了能漲回來,美債的信用基礎一旦失去就很難挽回了;從政策工具而言,擴表釋放流動性容易,要聯儲局降息則會難很多。

近期美債市場雖然動盪,但可能還不足以成為聯儲寬鬆的理由。尤其在當前複雜的內外環境下,理由需要更加充分:

1、從絕對升跌幅度來看,對等關稅宣佈後的10年美債收益率的上漲一度不輸於2020年3月,但是在沒有聯儲介入的情況下也出現明顯回落;

2、從波動上看,當前的情況可與2023年10年相比,但市場的壓力遠遠不及2020年3月,更不用提2008年與2020年了。因此難以逼出聯儲局的寬鬆「大手筆」,而2023年10月美債利率飆升、債市壓力驟升只是讓聯儲局決定徹底停止加息。而與2023年3月相比,則缺的是類似SVB這樣標誌性(全美前20)的金融機構暴雷(此後聯儲局開始階段性擴表注入流動性)。

最後,貨幣政策的效果需要從長計議。退一步說,現在聯儲局降息的效果真的能立竿見影嗎?其實未必。主要的問題在於政策傳導的時滯,以及居民和企業資產負債表的變化。時滯的問題易於理解,從降息到真正開始降低實體的負債成本需要時間。

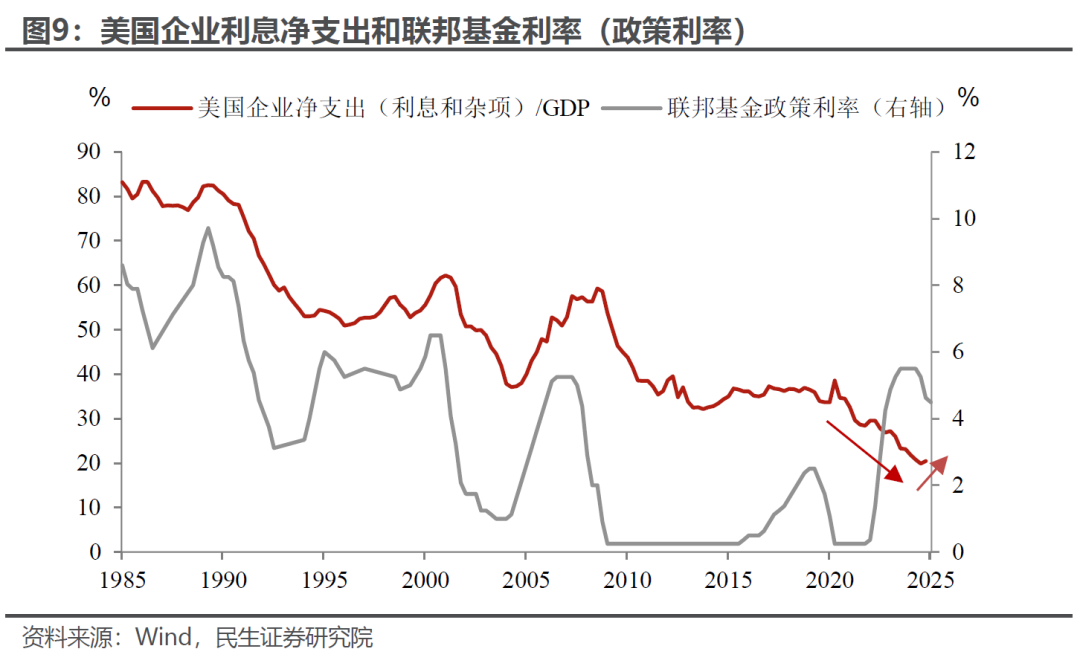

私人部門的資產負債:「汝之蜜糖、彼之砒霜」。衆所周知,2020年之後美國居民和企業的資產負債情況得到了極大改善,負債被超發的財政政策償還了,資產段膨脹則更為明顯:股市是一方面,居民直接或間接持有的美債也大幅增加、超過13萬億美元(2024年),在美債總盤子中的佔比超過50%,已經是21世紀以來的峯值。在2022年聯儲局開啓加息周期後,出現了一個非常有意思的情況——儘管聯儲局加速加息,但是企業的淨利息支出佔比卻比較反常地下降。除了加息抑制了孖展需求以外,另一個可能的解釋是由於持有居民和企業部門持有大量美債或貨幣市場工具,利率上升在資產端帶來的收益比負債端增加的成本更靈敏。

那這也意味着,一旦聯儲局進行大幅快速降息,這一過程很可能會逆轉。資產端的收益將明顯下降,我們在報告《二季度美國的流動性衝擊》中已經闡明企業負債成本會因為到期續作明顯上升,降息可能反而會導致利息淨支出(佔比)上升(收到的利息減少多過債務成本的減少)。

所以聯儲局輕易不寬鬆,可能不僅僅是意願的原因,更有「無能為力」的因素。綜上所述,在特朗普2.0和後疫情時代的變局下,降息的傳導路徑已經出現很大的變化——降息如果進一步使得美元貶值、會放大通脹的惡行循環;同時也可能使得私人部門的淨利息支出在短期內上升,導致需求進一步走弱。因此,聯儲局重啓降息可能需要一些更「標誌性」的條件:

美元企穩,去美元化敘事消退,這需要白宮在政策的不確定性下降,和主要大國/經濟體之間的經貿外交關係逐步有序化。

其他主要非美經濟體貨幣政策在邊際上進一步寬鬆。這可以聯儲局在貨幣政策上的匯率掣肘。

或者出現更加嚴重的風險事件。比如美債市場出現流動性風險+出現有一定規模的金融機構暴雷,或者債務成本反噬企業和實體經濟,導致失業率明顯上升,經濟進入衰退。畢竟1980s在沃爾克擔任聯儲局主席初期,美國經濟3年內也出現了2次衰退。

以上條件很大程度上取決於外部環境,在塵埃落定之前,鮑威爾將不得不繼續扮演他那不畏強權的「孤膽英雄」角色。因為如果讓市場意識到聯儲寬鬆不單純是意願問題,也有能力問題,美元霸權這座大廈將會更快傾覆崩塌。

風險提示:特朗普百日新政過於激進導致美國經濟陷入滯脹甚至衰退;關稅擴散超預期,導致全球經濟超預期放緩、市場調整幅度加大。