圖片來源:歐萊雅官網

藍鯨新聞10月9日訊(記者 王涵藝)曾以「停下來,享受美麗」廣告語廣為人知的面膜品牌美即,如今卻不得不黯然關閉線上商城。它可能未曾預料,2013年加入歐萊雅集團後,真的「停下來」了。

從銷量第一,到折戟線上

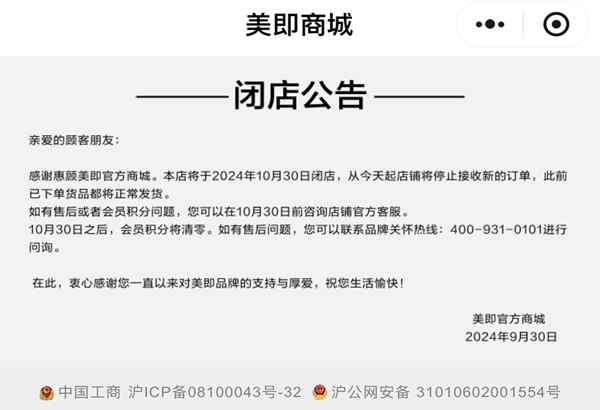

10月9日,藍鯨新聞記者從「mg美即」官方小程序獲悉,美即官方商城將於2024年10月30日閉店。目前,該品牌在天貓、京東、抖音等平台的官方店鋪已搜索不到。

圖片來源:截自美即官方商城

此前,美即京東自營旗艦店客服稱,消費者仍可以通過屈臣氏、嬌蘭佳人等12個線下渠道繼續購買美即產品。

對於美即面膜的退網,歐萊雅方面對藍鯨新聞記者表示,由於戰略調整,美即品牌計劃關閉線上店鋪,消費者可以繼續通過線下渠道購買產品。

美即品牌創立於2003年,它曾憑藉「平價面膜+單片銷售」的模式迅速佔領市場,2005年入駐屈臣氏,2007年成為屈臣氏面膜品類銷量第一的產品。

2010年,美即控股成功在香港聯合交易所主板上市,股票代碼為1633,成為國內面膜上市第一股。在2012年,美即面膜達到歷史巔峯時期,在國內市場份額佔據26.4%,銷售額超過10億元。

然而,美即面膜在2013年被歐萊雅集團以65.38億港元全資收購,2014年在港交所退市,正式成為歐萊雅集團旗下一員。

儘管歐萊雅集團為其成立了專門的面膜研發中心,並在2015年邀請日本設計大師原研哉重新設計品牌形象,這本應是品牌發展的新起點。然而,美即似乎並未找到新的增長動力。

2016年,歐萊雅集團中期財報顯示,美即上半財年減值虧損高達2.13億歐元(約合人民幣15.8億元)。同年,第三方監測機構曝出,美即2016年回款不足2億元,較2012年的13.5億元下滑高達90%。直到2018年美即調整渠道戰略,全面退出屈臣氏,轉戰電商平台。

除渠道外,近年來,美即在產品方面,不斷擴充從面膜到護膚的多品類產品線;在服務方面,重新聚焦線下渠道,並推出高端院線護理服務。

儘管進行了這一系列變革,美即仍未能實現根本性逆轉,也未能扭轉品牌日漸式微的趨勢。最終,走向關閉線上店鋪的結局。

收購的雙刃劍

在當今時代,品牌更替實屬常見。從高位跌落的美即並非孤例。美即的閉店現象,實際上是衆多細分市場衰退的縮影,也是收購後處理的難點。

收購一直是美妝巨頭們擴張的重要手段,例如歐萊雅收購澳洲護膚品牌Aesop、LVMH收購意大利平價彩妝品牌KIKO、雅詩蘭黛收購The Ordinary母公司DECIEM等。

在整合和發揮協同效應方面,如果處理不當,則會雙輸;特別是外資品牌收購本土品牌,有着跨文化管理的風險,文化差異、衝突會是一個巨大的鴻溝,這也是一些品牌在被收購後可能會遭遇停滯甚至衰退的根本原因。

曾定位於大衆市場的本土護膚品牌小護士,也是在歐萊雅手中折戟的品牌。據AC尼爾森統計,2003年,小護士在中國的品牌認知度高達99%,市場份額為4.6%,在被歐萊雅收購前是市場上前三的護膚品牌,僅次於OLAY和大寶,擁有較高的消費者認知度。

當時,歐萊雅在中國的市場佔有率不足2%,缺乏大衆產品線。2003年12月,歐萊雅全資收購了小護士,但隨後小護士卻逐漸退出市場。

國民護膚品牌大寶,憑藉着早期鮮有的超氧化物歧化酶成分、重複式的霸屏電視廣告帶來了高效的轉化率。其明星產品「大寶SOD蜜」,在其鼎盛時期年銷量超過億瓶。但在被美國強生收購後,大寶逐漸失去了國產品牌的特色,也淡出了市場。

儘管這些品牌在新時期都嘗試過轉型,但實際情況是,他們並沒有很好地適應市場變化或轉型效果不佳。

另外,一些品牌如美加淨、羽西等雖然重回創始團隊手中,並進行了升級,但在國內外強勢品牌的激烈競爭下,市場表現並不理想,未來能否在市場中獲得更大的份額,也還有待觀察。

在美妝行業的不斷演變中,品牌的命運往往充滿了不確定性。

收購與擴張,雖然能夠為品牌帶來新的機遇,但同時也伴隨着風險和挑戰。美即、小護士、大寶等品牌的故事提醒着我們,無論品牌的歷史多麼輝煌,都需要不斷地適應市場的變化,保持創新和靈活性,才能在激烈的競爭中生存和發展。

化妝品行業資深管理專家白雲虎曾接受藍鯨新聞記者採訪時表示:「面對未來,品牌需要更加敏銳地捕捉消費者的需求,更加精準地定位自己的市場策略。」

同時,也需要在保持品牌核心價值的同時,勇於嘗試新的商業模式和營銷手段。只有這樣,品牌才能在不斷變化的市場中找到自己的位置,繼續書寫屬於自己的傳奇。

而對於消費者來說,他們期待的,始終是那些能夠帶來真正價值和美好體驗的品牌。無論時代如何變遷,這一點,始終不會改變。