文|互聯網那些事

都說男人至死是少年,但在公共廁所裏用智能小便池打「排位賽」這件事,未免還是有些太抽象了。

近年來,一批號稱能快速檢測身體各項指標的智能小便池出現在了全國各地。只需要支付19.9元再靜靜等上2-10分鐘,機器就會吐出一份檢測報告,並附上「您擊敗了全國XX%男性」的成就詳情。科技的力量不僅一次性滿足了大男孩們的好奇心和好勝心,還讓如廁這件事莫名變得熱血起來。

那麼問題就來了。

在公共廁所裏做尿檢這件事 真的靠譜嗎?

智能小便池,年輕人的第一款「賽博神醫」

從外觀上看,智能小便池和基礎款小便池的最大不同就是多了一塊螢幕。當檢測到有人在附近的時候,它不僅會自動播放引導音頻,還會彈出「您有多久沒體檢了」「今日已為XX人完成健康檢測」等字樣來增加用戶使用率。

一旦用戶決定體驗,那麼他只需要在如廁的同時掏出手機掃碼,在支付完成後靜待報告更新即可。

另通過關鍵詞搜索,我們還發現智能小便池早在2022年就結束了開發流程,被相關公司安裝到了各地高速公路的服務區廁所。而隨着技術的升級、公司產業鏈的成熟,智能小便池也開始向商場、機場、加油站等自帶「人流量BUFF」的場所進軍,逐漸讓「自助式尿檢」這一概念被人們所熟知。

但就檢測結果準確度而言,智能小便池的實力似乎無法和其快速擴張的勢頭相匹配。

像是在今年5月份,就有記者在親身體驗過智能小便池後,發現其存在檢測報告前後不一的情況。據悉,該記者為驗證報告準確度共展開了A B C D四次測試。其中A B兩次測試共用一份尿液樣本,C D測試則會使用純淨水、碳酸飲料向機器發起挑戰。

事後報告A提示尿液比重低、尿鈣含量偏低;報告B提示尿鈣含量偏低;報告C提示尿鈣濃度正常、尿液比重偏低;報告D提示尿鈣含量偏低。

問題就在這裏出現了。

明明是一樣的尿液樣本,機器卻出現了前後結果不一致的情況;明明純淨水裏沒有鈣離子,機器卻說它尿鈣含量正常;明明碳酸飲料屬偏酸性飲品,機器卻表示PH值一切正常。

這些異常現象不僅撕下了相關公司的僞裝,讓其涉嫌虛假宣傳的真面目被人們所熟知,還迅速扭轉了尿檢成績單在喫瓜羣衆心中的地位。沒多久,就有人為其送上了「這東西對路人來說,最大的作用就是不讓人尿到外面」的辣評。

有人提供產品,有人販賣情緒

某智能小便池品牌曾在官方介紹裏表示,智能小便池在三年不到的投放時間裏成功入駐了2000餘家機構。並在20多個省市內落地上萬台設備的同時,吸引了超500萬人在公廁裏購買尿檢服務。

倘若按照單次檢測19.9元來計算,500萬用戶帶來的就是近1億元的收入。

聽起來很抽象對吧?一個在公廁裏做尿檢的創意,它的價值竟然上億了。

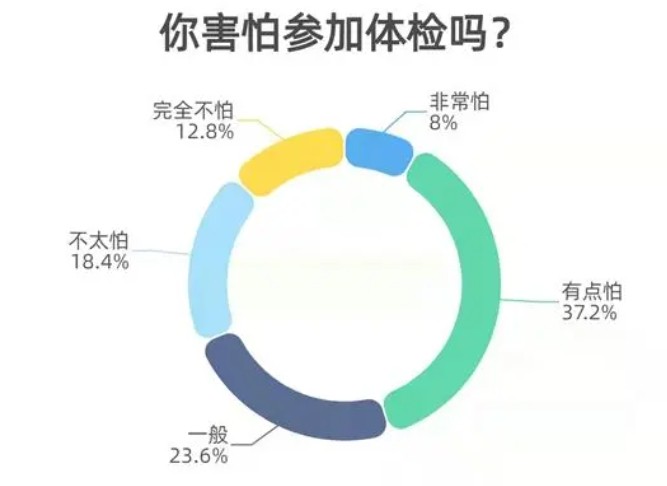

回望智能小便池從0到1的創業歷程,我們不難發現它最大的貴人是人們對體檢的恐懼心理。在數據層面,中國青年報社社會調查中心曾在調查分析了超1100名青年後發現有45.2%的年輕人害怕參加體檢,且95後受訪者憑藉52.3%的恐懼比例,成為了最怕體檢的受訪年齡段。另就恐懼體檢的原因而言,有68.1%的受訪者是擔心被查出身體有問題;35.7%的受訪者害怕各類體檢項目;49.8%的受訪者擔心隱私泄露。

擔心體檢、排斥體檢,是不是意味着這屆年輕人對個人身體狀態並不關注?

答案肯定是否定的。為了保養自己的身體,有71.5%的受訪者會調整生活作息;67.1%的受訪者會注意飲食規律;51.1%的受訪者會尋找解壓方式,保持心情愉悅等。

一面是對體檢的牴觸心理,一面是對自身健康的高度關注。這種極度矛盾的用戶畫像,就給了智能小便池巨大的生存空間。

畢竟對年輕人而言,就算他們決定去醫院體檢直面恐懼。但排隊、預約、等報告稿這些環節還是會因為浪費時間勸退不少人。工作日請假體檢擔心扣款,休息日去醫院體檢又覺得浪費假期。所以不少人都會順着「我還年輕」「身體沒有不適感」等想法擱置體檢計劃。

這時那些打着「快捷方便」「結果準確」等口號的智能小便池,就精準戳住了用戶的痛點。先用免排隊的方式幫年輕人解決時間焦慮,再用「男人中的保時捷」「您擊敗了全國XX%的男性」等字樣幫年輕人解決健康焦慮、收穫情緒價值。

而智能小便池也通過把如廁變成「健康排位賽」的方式,讓自己在用戶的一場場PK中擁有了億級身家。

在AI大健康這條賽道上狂飆的 不只有智能小便池

據IDC統計,AI應用的市場總值將在2025年達到1270億美元,其中大健康類應用將佔據五分之一的市場規模。另截至2023年底,全球已有超100項由AI研發的新藥進入了臨牀試驗階段,其中II、III 期臨牀試驗的佔比為45%。

另由於國內醫療行業積攢了海量影像數據(我國年醫學影像檢查量超75億人次、影像數據年增長率達30%),所以醫學影像相關的AI應用開發進程也更快。截止到2024年6月,國內已有92款醫學影像輔助診療軟件獲批,覆蓋心血管疾病、腦血管疾病、骨科疾病等多個領域。

而除去製藥、醫學影像等重應用發現,國內還有通過生物電獲取人體信息的AI把脈機器人通過面部表情評估壓力、焦慮指數的AI心理測評師等輕應用產品出現。

值得一提的是,醫療行業和其他行業不同。即使是全球頂尖藥企,它也只能在個別細分領域建立領先優勢。哪怕AI大健康、AI醫療賽道湧入了初創公司、老牌科技公司、傳統醫療服務供應商等角色,也很難出現互聯網行業那種「利維坦級」的巨頭公司。到最後大概率是各企業找到自己的細分領域後在此深耕,進而在市場中搶佔一席之地,朝着專而精努力發展。

從現有的發展路徑來看,擁有強學習能力、不會疲倦、絕對客觀等特徵的AI技術和醫學這門經驗學科本就高度契合。只要開發者能抵擋住商業化誘惑,將工作重心放在打磨產品上。那麼穩定性、準確性得到二次升級的AI大健康相關產品,便有機會擺脫「智商稅」「可信度低」等負面評價,在未來逐步參與到各醫療機構的初診、導診、報告解讀等工作中去,為基層醫療機構缺乏人才、醫療資源分佈不均、診療能力不足等問題的解決貢獻力量。

參考:

虎嗅:我們真的需要在公廁做尿檢嗎?

北青網:花19.9元能在公共廁所做尿檢?專家:不能替代醫院檢測

看看新聞Knews:花19.9元在商場公廁尿檢?有人檢測後慌了……

央廣網:央視曝光掃碼尿檢不靠譜!尿檢小便池幾次檢測結果前後不一

新民晚報:調查:超四成受訪青年表示害怕參加體檢,其中95後佔比最高

21世紀經濟報道:重視數據、深挖場景 AI如何賦能醫療健康行業?

中國醫藥創新促進協會:AI 浪潮下,醫療器械的發展與挑戰

界面新聞:AI正在重構諾貝爾獎,哪些製藥公司可以承接下一輪潑天富貴?