文|筷玩思維 李春婷

預製菜產業遭遇困境了,這從幾家行業有代表性的以預製菜為主營業務的公司財報上就可見一斑。

10月28日,據安井食品發布的三季報顯示,安井食品前三季度實現營業收入110.77億元,按年增長7.84%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為10.47億元,按年下降6.65%。具體到今年第三季度,安井食品實現營收35.33億元,按年增加4.63%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.44億元,按年下降36.76%。

截至筷玩思維(www.kwthink.cn)發稿,安井食品股價為87.85元/股,換手率1.02%,市盈(TTM)為18.37,市值257.86億元。

10月28日,據春雪食品(行業領先的雞肉調理食品加工企業)發布的三季報顯示,前三季度公司實現營業收入18.04億元,按年下降13.93%;歸母淨利潤238.45萬元,按年下降88.64%;扣非淨利潤虧損95.6萬元,上年同期盈利1074.97萬元;經營活動產生的現金流量淨額為5167.02萬元,按年下降67.03%;報告期內,春雪食品基本每股收益為0.012元,加權平均淨資產收益率為0.22%。

此外,2024年1-9月,公司淨現金流為-5197.45萬元,按年下滑105.1%,其中,經營性現金流5167.02萬元,投資性現金流-1.22億元,孖展性現金流1248.04萬元。

截至筷玩思維發稿,春雪食品股價為8.76元/股,換手率1.1%,市盈(TTM)為虧損,市值17.54億元。

10月28日,據國聯水產(水產食品預製菜)發布的三季報顯示,該公司前三季度營業收入為30.13億元,按年減少24.14%,歸屬於上市公司股東的淨虧損為7955.99萬元,歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為9509.85萬元,基本每股虧損為0.07元。

截至筷玩思維發稿,國聯水產股價為3.99元/股,換手率8.11%,市盈(TTM)為虧損,市值45.01億元。

10月29日,據味知香(「預製菜第一股」)發布的三季報顯示,味知香前三季度營收為5.11億元,按年下降17.5%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為6772.45萬元,按年下降36.83%。具體到今年第三季度,味知香實現營收1.83億元,相比上年同期下降9.19%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為2543.54萬元,按年下降21.81%。

截至筷玩思維發稿,味知香股價為21.04元/股,換手率0.47%,市盈(TTM)為30.25,市值29.02億元。

業界分析人士認為,面向B端(安井食品等)或者C端(味知香等)的預製菜企業都出現了一定的經營困境,這不是個例,而是整個預製菜產業的普遍現狀。

之所以各大預製菜企業業績出現下滑,首先是因為B端餐企目前的經營情況也不盡如人意,整個C端消費者談預製菜色變,整個餐飲業今年已經出現多個餐企深陷預製菜風波的熱搜輿論事件,為此,主打猛火現炒、拒絕預製菜成為一批餐企獲客的新標籤。其次是預製菜產業魚龍混雜,產品口味、食品安全等存在諸多問題。

在今年的央視315晚會上,個別企業用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉預製菜遭到曝光,這一事件掀起了全民對預製菜的強烈關注。

就在這幾天,山姆會員店菜品被質疑保質期「陰陽標籤」,69.9元的滷水拼盤竟然是冷凍預製菜。

媒體曝光後,武漢市市場監督管理局相關工作人員表示,他們已於10月30日啓動對山姆超市這一批「冷凍滷菜」的質量抽檢程序,明確要求山姆超市將這批帶有正反標籤的滷菜拼盤全部下架,且對冷鮮熟食的標籤問題進行限期整改,以確保標籤的明顯性和準確性,避免誤導消費者。

預製菜產業接下來應該如何扭轉頹勢?預製菜產業和餐飲業的關係究竟該如何處理?預製菜產業還能否成為主流市場?

今天有很多中餐廳變成了預製菜餐廳

顧客就餐喫到的都是預製菜,這還能叫餐廳嗎?或許這不是太大問題,但我們可以看到今天中國餐飲好像非常「熱衷」於預製菜。

PS:本篇文章談及的預製菜包括料理包、淨菜等,泛指一切預處理菜品,包括復熱、即食、冷食類工業餐飲食品。

是不是餐廳不重要,經濟嘛,當然是勝者為王,從跨國企業→全國連鎖→區域連鎖→省級連鎖→地方連鎖再到個體戶品牌,這是一條以體量、知名度為先的鄙視鏈,當老闆們看到賽百味、麥當勞、漢堡王、肯德基等跨國餐飲企業就是用「標準化預製菜供應鏈」的方法做大的,他們突發奇想,或許也可以讓中餐預製菜化。

1)、預製菜兩步棋的第一步2B:讓餐飲人省心,幹掉廚師,讓餐廳喪失餐飲權力

有想法就有執行,第一步,就是通過供應鏈+中央工廠的形式幹掉砧板切配、洗菜阿姨這些雜工崗位。中央工廠接入餐飲供應鏈,起初只是幹着一些粗活,如清洗、切配、焯水、醃製、分裝、封裝;再之後中央工廠進階為中央灶底1,品牌方甚至可以在中央灶底1把菜做熟,如梅菜扣肉、滷肉等菜品,這時候,大多餐飲門店的大廚都可以被下崗。

來看市場方面,早在2015年,一些人均100元左右的港式餐廳就已經實現了90%以上的菜品央廚化,直到2024年,門店100%央廚化的「餐廳」也比比皆是,比如純外賣品牌就是在幹這個事兒(沒有廚師的門店或許也稱不上是餐廳)。

米村拌飯也是預製菜極致化的典型品牌,這家企業絲毫不避諱自己用預製菜,甚至當着顧客的面兒撕開料包......

為什麼會冒出那麼多100%央廚化的「餐廳」?預製菜為什麼會成為看不見的主流?

2)、預製菜兩步棋的第二步2C:讓預製菜無處不在,全方位培養顧客喫預製菜習慣

我們可以從四個維度來認知,其一是餐飲央廚解決方案的開放,比如眉州東坡的王家渡食品、西貝的賈國龍功夫菜、海底撈的頤海國際,這些餐飲品牌不僅解決了自己門店的預製菜服務,更在向其它餐飲品牌、零售端提供預製菜產品,包括杏花樓、新雅粵菜館、廣州酒家、吉野家等餐飲品牌也早早加入了該戰場。

通過以自有供應鏈為基礎,將品牌中央灶底1和預製菜服務的能力外包出去(擴大銷售面),這背後也可見預製菜市場的產能過剩。

其二是第三方供應鏈企業提供的預製菜服務,千味央廚就是一個典型,它不僅向餐飲企業提供預製菜(主要是凍品),也向零售渠道銷售預製菜產品(包括巴比饅頭)。這一領域也是速凍巨頭的必爭之地,如三全、思念、安井、惠發等都是從凍品延伸到預製菜,當然主要也是以凍品為主,且這多家品牌的產品未見明顯的差異化。

在凍品之外,一些水產供應鏈也加入了預製菜領域,如蓋世食品,它主要以即食海鮮之類的小涼菜為主。此外,雙匯、金鑼、雨潤等食品企業也進入了預製菜行業,產品如梅菜扣肉之類的標準化產品,同樣未見差異化。

其三是專門類的預製菜企業,如味知香、饞匪、蒸燴煮等品牌,除了饞匪偏向於零食類(串串),其餘均意圖覆蓋一日三餐的全餐飲場景,由於走的是大而全的路線,這些品牌也未構建知名、核心的主力產品。

其四是從自有線下門店/自有平台切入的第三方企業,如盒馬工坊、叮咚買菜。以叮咚買菜為例,它以自有工廠和外包兩條腿並行,試圖以牛排、沙拉、小龍蝦、羊蠍子等高品質產品打動客羣(當然也走了高價格路線)。

通過預製菜這類工業化解決方案,它使得今天餐飲人的創業門檻、從業逼格都大幅降低。不會做菜也沒關係,反正選個「好位置」就可以開一家餐廳,一些預製菜企業甚至可以為餐飲小白提供選址、管理、營銷等「戰略解決方案」。

總之,預製菜如此氾濫,它確實是給出了一個新的生活方式,無論是消費者還是餐飲老闆,無論對之的態度是接受還是拒絕,甚至無論是出門還是在家,總有一款預製菜適合你。

大競爭之下,預製菜沒有差異化,甚至也不需要差異化?

我們來想象一個場景,投資人問一個預製菜品牌,「你的差異化和優勢是什麼?」

該品牌回答,我們發展快、產品全且有自有工廠和研發,目前談下了XX家餐飲品牌,也已經進入了京東、天貓,雖然短期銷量未達預期,但超過了XX家競爭對手,未來前景可觀,疫情推動了需求,我們提供速食、即食、冷食、復熱等全產品解決方案,再對比美國、日本,從發展窗口的先見之明可見,這是一個增長中的大市場,中餐市場大有可為……

上述潛台詞是:我們沒有差異化,也不需要差異化,甚至這個品類也不會有差異化,但我們快、穩、準,投資人只需要做時間的朋友即可。

在另一邊,有意向加盟商詢問,「這個真能賺錢麼?」

品牌方回答,為什麼不能賺錢?這是一個發展中的剛需,你可以囤貨,不像餐廳有那麼高的損耗,我們產品大而全,大家總得買速凍水餃、湯圓、包子吧?那買這些的時候再買一些魚香肉絲、羊蠍子啥的,這叫購物車效應。再說,今天的年輕人懶、宅,買這些最方便,還可以實現他們做大廚的願望;我們的產品和西貝、海底撈沒什麼不同,去餐廳喫也是一樣,這是一個妥妥的大市場,甚至你也可以一邊開店、一邊做銷售,把產品賣給食堂、小餐廳,賺錢路子多的很……

且不論以上的思維是否合理,我們從整個大環境來看,似乎預製菜企業把預製菜當成了一個必然的大趨勢,甚至有些預製菜企業將之做成了「信仰化」的傾向。

信仰大多具有排斥性,比如我的信奉纔是真理,而其它信仰全是歪門邪道,當大多預製菜企業把預製菜作為餐飲業發展的解決方案,將那些手工廚師視為舊時代餐飲的標籤,這確實有信仰化的味道。

為什麼會上升到信仰的層面?顯然,這背後可見預製菜的弱勢。

回到20世紀的美國,那些年薪百萬美刀的高級打工仔在午餐時也能啃着速食三文治來解決餐飲需求,似乎底層人民也應該順應這種風潮,包括在日本,大多總裁的午晚餐都可以喫着沒有靈魂的、從工廠運出來的飯糰,總裁的小弟們哪裏敢出去聞鍋汽。

甚至20世紀的老美在廣告界還大肆宣揚食品不應該追求味道,而應該追求所謂的科學健康、營養,其解決方案居然是添加劑而不是倡導原生餐飲(不了解到底是不是添加劑企業做的廣告)。

科學是一股力量,老美們甚至為此發動了宗教來洗腦,(法國)經濟學家指出,通過降低人民在餐飲方面的期待,這可以讓人將本應該投入餐飲的錢投到買車、買房、娛樂等領域,此外,快餐經濟也可以讓人把更多的時間投入工作,以產生更高的工業經濟價值。

為什麼中餐需要推行預製菜?資本給出了答案:要快速開店、開更多的店、降本增效、做出好看的賬單趕緊IPO。從業者指出,資本纔不管你喫得好不好,更不管你喫得是否營養,他們要門店快速賺錢,要講究翻台率和利潤率,巴不得顧客擦完嘴就趕緊走人。在這種語境下,預製菜當然是極好的解決方案。

被捅破了的預製菜,還能否成為真主流?

有從業者指出,預製菜走C端是一個「極其愚蠢」的做法,它在還未成熟的時候就把預製菜的泡沫捅破了。中國人有食鮮的餐飲文化,當他看到一份凍了好久又反覆加熱的菜品,大多數人是不能接受的。而為了達到味道方面的刺激,一些預製菜產品加入了大量的添加劑、高油、高糖、重口味,在技術還沒成熟的時候賣給C端,這看起來就是把預製菜的遮羞布扯開了。

在預製菜技術還未成熟的時候,它應該藉着餐飲化去彌補這樣的技術缺陷,而不是將餐飲店變成零售店,沒有了餐飲技術的真誠,餐飲零售是很難做起來的。比如西貝的功夫菜折騰好久終於還是迴歸餐飲,海底撈的預製菜子品牌即使走超低價路線也未發展成明星品牌。

一些預製菜品牌有過這樣的設想,比如不會做飯的小A想要請客,想着家宴纔是最高級的宴請,於是買了一堆預製菜,大家其樂融融完成了宴請(這個理想最早是美國工業商人提出的)。美國飲食評論家確實試過用預製菜來招待家人,最終得出一個結論:「你騙得過味蕾,卻騙不了你的胃」,他指出,用預製菜來宴請是一個極其糟糕的體驗。

在中國人看來,這不僅騙不過我們的胃,更騙不了我們的心,沒有人願意去一家廚師是微波爐的假餐廳,更不接受友人用預製菜來充當宴請,這既沒水平,更沒有誠意。

在今天的零售渠道,無數預製菜品牌都是B端、C端同步運營,品牌方既給其它餐廳提供產品,更向顧客分銷或者直銷,全聚德、老誠一鍋、眉州東坡、賈國龍、小梅園、大董……這些品牌有些推出了門店售賣的產品,有些推出了門店都沒有的其它餐飲產品,甚至調味品企業、凍品企業、水產企業等都進入了預製菜賽道,生怕晚了分不到蛋糕。

如此大密集的企業進入,可見整個預製菜根本毫無壁壘可言,大家都生產着一樣的產品,打着認知戰、品牌戰、價格戰、渠道戰,有網友評論,「都是二鬼子,沒有一個是主人,這是行業的悲哀」。

在資本和第三方企業持續入局,再加上餐飲品牌們的共同發力下,預製菜已經是主流的熱門賽道了,但這條賽道還有多少生機,這或許纔是真痛點。

從去年開始,全國各地餐飲市場出現一批「反預製菜」商家,在店裏立起「拒絕預製菜」或內容相似牌子,並將「猛火現炒」、「新鮮食材」作為吸引顧客的賣點,一批煙火氣十足的餐廳開始走紅。

結語

需要注意的是,筷玩思維本篇文章並不是在否定預製菜的大市場,我們只是提出一個問題:在預製菜的技術和發展模式未成熟之前,它被倉促推向市場是否合理?這是值得反思的。

正如之前高唱人造肉的品牌今天也未獲得任何的認知成功,因為幾乎沒有一個人會在飢餓時認為自己需要去喫人造肉,那麼會有人心心念念非要去喫預製菜嗎?預製菜能帶來飲食方面的幸福和享受嗎?或許能不能不是問題,如何帶來纔是大問題。

甚至之前認為預製菜可以幹掉廚師的設想也是不合理的,在預製菜技術還有缺陷的情況下,預製菜需要和廚師打好配合,即使有工業化、標準化的餐飲解決方案,但餐飲業應該有餐飲技術做底子,一味工業化只會讓餐廳失去味道。至於預製菜是否要走C端,這個錢到底掙不掙,這不僅是見仁見智的問題,更是格局和智商的問題。

總之,在飲食道德的範疇下,我們要把顧客當成是一個活生生的人,而不是需要被各種「工業營養物質」餵飽的「牲口」。

至於在預製菜市場未定、甚至略微飽和的情況下,盒馬工坊、叮咚買菜這類高品質的差異化能否打動市場,其投入產出比是否為正,這同樣需要時間來驗證。

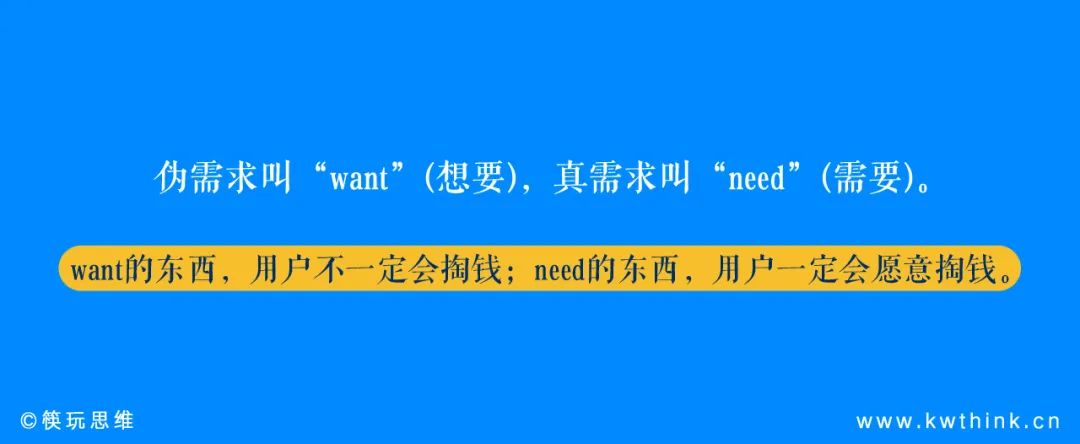

餐飲業的產品已經夠多了,預製菜的產品更是氾濫,在這樣的情形下,餐飲消費需要的永遠不是產品,餐飲業、食品業目前更不缺乏產品,行業缺乏的是從業者對於賽道及需求的人性化理解。

所以,預製菜賽道最大的問題不是做不做,而是怎麼做,畢竟不是所有的中餐都可以被「預製菜化」,從業者需要評估中國餐飲到底需要什麼,而不是單單從我可以提供什麼來考慮,甚至到預製菜的理念是什麼,它的價值和定位是什麼,預製菜如何與餐飲打好配合,這些或許纔是需要思考的真問題。