作者|藍字計劃 Hayward

很不幸,剛迎來4月的第一天,一則關於小米SU7的車禍新聞刷爆全網,而且還不是愚人節玩笑。

據南方都市報、新浪科技等媒體報道,3月29日晚,安徽銅陵德上高速一輛小米SU7疑似因碰撞着火,最終造成多名乘客遇難。

4月1日,銅陵市應急管理局相關工作人員表示,該起事故屬於單方責任事故同時是道路交通事故,不屬於安全生產事故。在一些視頻網站傳言事故系汽車撞護欄後自燃。同時在平台相關視頻的留言中,有自稱車乘人員家屬的網友表示,「3月29日晚車輛撞擊護欄導致車門鎖死,電池爆燃,車上三人活活燒沒了」。

4月1日中午,小米官方對此作出了回應。根據DMS駕駛員提示信息和EDR記錄,出事的小米打開了高速NOA並以116km/h時速行駛,後因避讓不及,以約97km/h的速度撞上了障礙物。

小米官方總結的關鍵事件經過是:

事故當晚的22點44分24秒,NOA系統提醒前方有障礙物;

22點44分25秒,駕駛員接管但只將剎車踩下31%,隨後在22點44分25秒將剎車踏板踩到48%;

在22點44分26秒到28秒之間,時速降低到97km/h的車輛最終與水泥護欄發生碰撞,發生事故。

有網友批評小米這份官方報告「避重就輕」,疑似受害人家屬所質疑的起火、車門無法打開燈問題都沒有得到回應,按照經驗小米應該還會有其他的通報,大家可以繼續留意。

不過這份報告裏的另一個核心:NOA(高階智能駕駛系統)成為了新的輿論漩渦中心。

在碰撞前2秒纔開始提醒,司機在碰撞前1秒纔開始接管,以車子116公里的時速計算,只留給司機非常短的反應窗口。

一時間,圍繞「小米智駕是否不安全」、「司機是不是過度依賴智駕」、「智能駕駛系統是不是帶來了更多的車禍」等討論炸開了鍋。

小米智駕,是不是這次事故的罪魁禍首?

致命的2秒鐘

智駕系統不是直接導致車禍的原因,卻是車禍的重要誘因。

確實,智駕留給駕駛員的反應時間實在太短。

在約116公里的時速下,只有2秒的反應窗口,駕駛員就需要擁有約35m/s的反應速度,這對任何一個普通駕駛員來說都是天文數字,也許只有上一陣子在上海國際賽場馳騁的F1賽車手們纔有這個能力。

大家奇怪的是,為什麼出事的小米SU7直到障礙物已在跟前了才發出警告,並提醒駕駛員接管,而不是更早發現危險,或進行AEB、變道躲避。

這就和事故車的智駕能力邊界有關。有自稱駕駛員家屬的網友提供了實車照片和車的小綠本,擋風玻璃頂部沒有激光雷達的凸起,可以看出這是一台小米SU7標準版。

| 自稱駕駛員男朋友的網友曬出車輛圖

小米SU7標準版支持的小米智駕Pro,水平上可以說和其他版本「天差地別」,在支持智駕的車型裏也稱得上非常一般。

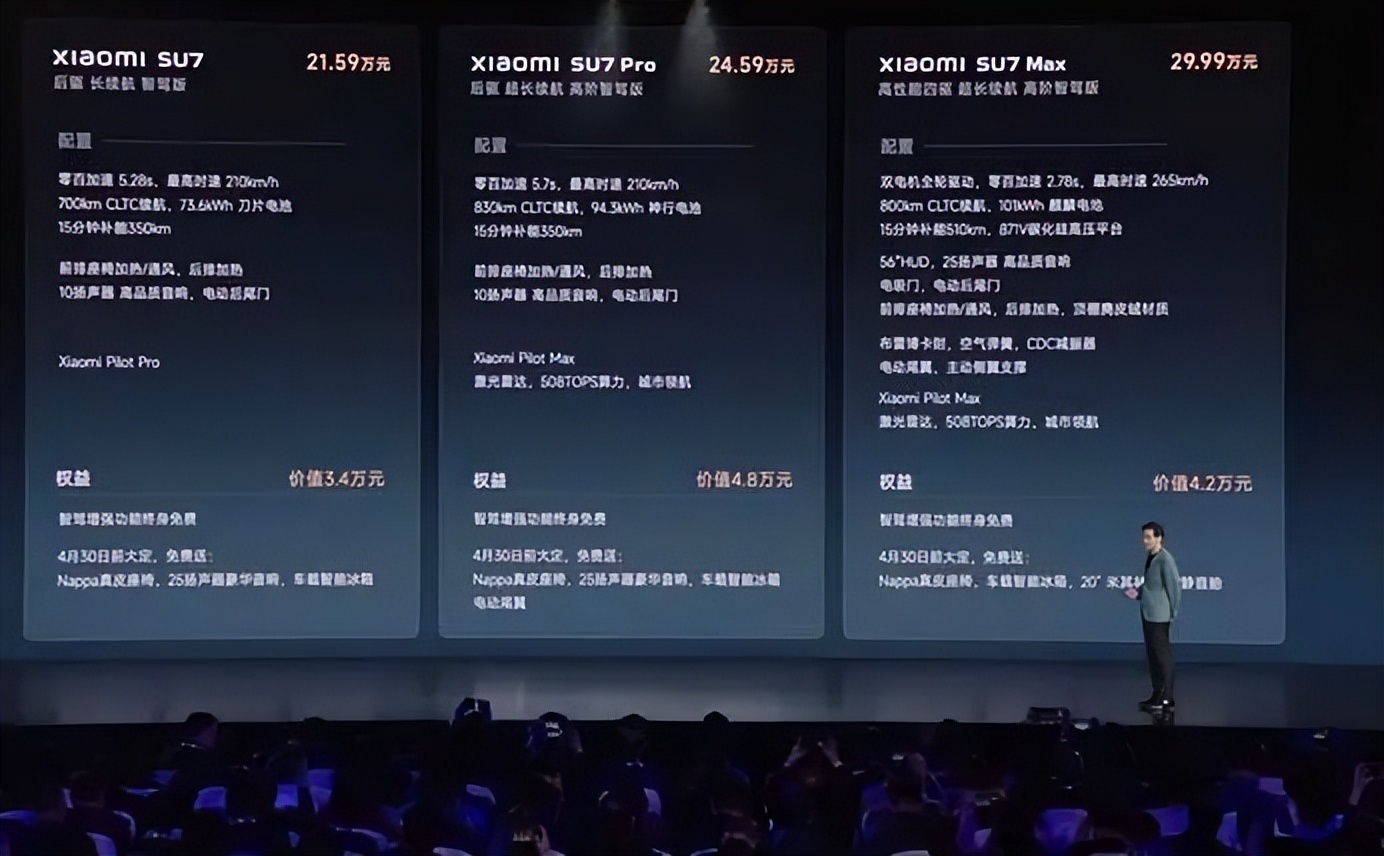

它主要搭載了一枚英偉達Orin N芯片,採用以攝像頭和毫米波雷達為主的純視覺方案,算力只有84TOPS;相比之下小米SU7 Pro、Max版採用了雙達Orin X芯片,並配有禾賽128線激光雷達,和多個毫米波雷達、攝像頭一起組成了更強的激光雷達方案,算力可達508TOPS。

標準版和高階版本之間有着6倍的算力差異,在需要處理數據、快速判斷時有着決定性的差異,特別是緊急狀態下遇到行人、障礙物時的感知、判斷和反應能力,相比高配版會有0.3-0.5秒的延遲。

連十幾萬的零跑C系列,芯片都有254TOPS算力。

另外小米SU7標準版的純視覺方案決定了它在低光環境下的效率會大幅降低,就好比人的眼睛,我們在黑夜環境下容易看不清路,純視覺方案的攝像頭也一樣,基本是人眼能看到多遠它就能看到多遠;但又因為車載的傳感器尺寸普遍較小、動態範圍低,有時候可能還不如人眼。

特別是在夜間、惡劣天氣環境下,系統的感知能力甚至會下降多達40%,不客氣的說已經到了幾乎「不可用」的水平。

所以,這次事故的小米SU7標準版在智駕方面,本來就不具備長距離勘測路況的能力。如果是Max版本的激光雷達方案,可以實現200米探測距離、153萬/秒點雲密度的能力,興許可以提前識別障礙,只可惜這是一款純視覺的低配小米汽車。

因此,這次事故的發生,很大原因是一切不利因素都疊加在了一起。

這是一條在夜間、燈光條件不好、又因修路需要臨時改道的高速公路,而車主又駕駛着一台使用純視覺方案的小米SU7標準版,並在晚上接近0點這最容易疲勞的時間段打開了本來性能就很一般的NOA功能。

這致命的2秒,已經是小米SU7標準版NOA能壓榨出來的極限的反應時間,但對駕駛員、對鮮活的生命來說還遠遠不夠。

再提智駕平權

如果開上的是小米SU7 Max版呢?按理說,激光雷達方案的確是對抗視野極差路況的利器,這就在引出另一個問題:在倡導智駕平權的今天,小米汽車所採取的智駕配置差異,是否不合時宜了。

正如前面介紹的,小米SU7的高低配可以說是智駕能力有着天壤地別的兩個車型。而在新能源車上,智駕能力不僅意味着輔助駕駛的能力,還和安全深度綁定。

目前主流的AEB、自動避障等,都極其依賴芯片算力和車上的智駕方案。激光雷達的視野更廣、穿透力更強、建模更加精準,是依賴攝像頭的純視覺方案無法比擬的。

儘管小米SU7在絕大部分關鍵配置上已經儘量做到全系一致,但對駕駛員尤其重要的安全問題,更理應全系標配,而不是隨着配置的升降、智駕配置的增減受到影響。

實際上哪怕在小米汽車發布的2024年,已經有非常多的車型支持全系保持同樣的智駕硬件。比如2024年初推出的極氪007,全系推出了可選搭載激光雷達的方案,部分低配車型也會搭載至少一枚Orin X芯片,算力仍有254TOPS。

我們理解在為同一系列劃分不同檔次產品時精準的「刀法」很關鍵,但下刀的地方最好不要涉及關鍵體驗上,特別是在主動安全、智能駕駛這樣涉及行車安全的關鍵領域。

從用戶角度來看,汽車安全不應該有標準或豪華之分。

幸好進入2025年有更多的車企意識到這件事的嚴重性,更多的車型開始全系標配同樣的智駕硬件,這是新能源車的又一里程碑;同時小米也完全可以考慮參考華為推出硬件升級方案,讓小米SU7標準版車主有機會擁抱更加安全的智駕配置。

宣傳之禍

隨着智駕出事越來越多,遠的有問界M7運城事故,現在又有小米SU7高速爆燃,兩者都與「駕駛員過分相信智駕」相關。我們可以理解智能駕駛是新能源車的核心賣點,但這兩次事故讓人不禁懷疑:

一出事就是惡性事故,智駕真是汽車的未來嗎?

根據中汽協的數據,2024年中國市場全年新能源車銷量達1286.6萬輛,按年增長35.5%,滲透率突破40%;預計到2025年銷量數字還會進一步提升至1600萬輛;到了2025年乘用車高階智駕滲透率將達20%,智駕功能逐步成為購車核心考量。

智駕越多,我們的擔心就越多。太多的車企明裏暗裏將智駕在宣傳上往「自動駕駛」靠攏,甚至有的車企一把手還在發布會上說出類似「一邊開車一邊打瞌睡,就靠智駕撐着」、「在車上睡一路」等模棱兩可、帶有誤導性質的話語。

車企在為智駕做宣傳時,也會強調「車未到車位」、「自動過匝道」、「0接管」等讓人覺得智駕能力很強,駕駛員可以完全交由智駕系統開車的話術。

這無疑會讓很多沒有真正懂技術、了解智駕本質的消費者以為當前的高階智能駕駛,是真正的自動駕駛,無視路況、不分晝夜地使用智能駕駛。

而當下的智能駕駛還是基於L2級,在使用的過程中仍然有非常大的侷限性。在大部分車媒的測試中,智能駕駛在遇到複雜路況時還頻繁需要主動接管或者踩下剎車。

有車媒就對小米最新的HAD(端到端全場景智能駕駛)進行了實地測試,發現在複雜的城區道路還是需要經常接管,而且對周邊環境的識別、行車時的博弈並非完全成熟。

當車子開到高速路上之後,車速更快、控車難度更大,更應該對智能駕駛系統抱有敬畏感,要始終目視前方、做好隨時接管的準備。畢竟智駕系統可以失誤無數次,但人的生命只有一次。

很有可能智駕系統的一次失誤,就會摧毀你的全部人生。

如果這次事故的駕駛員從頭到尾都不使用NOA,始終保持目視前方專注駕駛,時刻準備好應對緊急情況,結局或許會不一樣。

這次事故也告誡了車企們,在宣傳智駕系統時要保持克制,對智駕系統的侷限性、功能邊界要做充分的解釋。

慢一點,也快一點

很遺憾,我們斷言類似的事故不是第一次,大概率也不會是最後一次。只要「智能駕駛」一天還停留在L2階段,只要還有人盲目相信智能駕駛,類似的事情還會不斷髮生。

想要讓悲劇不再發生,要「慢一點」,也要「快一點」:

對智能駕駛的宣傳、渲染慢一點,讓更多消費者意識到它的能力邊界,更加理性地看待智能駕駛;

車企對智能駕駛的研發、推進再快一點,讓真正的智能駕駛落地,實現L4級別的智能駕駛,同時車企對智能駕駛的權責統一,早日讓智能駕駛成為真正可靠的行車系統。

我們衷心地希望,這樣的人間慘劇不要再發生。