剝離非核心資產,押注AI芯片與代工業務……上任14天后,陳立武首次以英特爾CEO的身份於英特爾 Vision 2025活動上公開露面,發表了約30分鐘的公開演講,向外界傳遞出重振這家老牌芯片巨頭的決心。

自此,美國四大芯片巨頭英偉達、AMD、博通和英特爾的「話事人」都成了華人。華人在硅谷的話語權和影響力達到了史無前例的高峯。

隨着華人CEO的崛起,曾經由印裔CEO主導硅谷的權力格局,也迎來了新的改變。

印度人掌權硅谷的里程碑事件發生在2014年。46歲的薩提亞·納德拉(Satya Nadella)接替鮑爾默執掌微軟,成為首個領導全球科技巨頭的印裔CEO。

事實上,當納德拉接替鮑爾默執掌微軟時,印裔CEO已佔據硅谷科技巨頭1/3的席位。

印裔CEO走向硅谷權力中心,既是時間的複利,也是時代的註腳。

圖源:AI製作

20世紀80年代起,技術移民進入硅谷的印度裔工程師們從基層程序員做起,逐步晉升為中高層管理者,開始主導公司的關鍵項目。

2014年,移動互聯網爆發期與雲計算轉型潮疊加時,在關鍵崗位蟄伏已久的印度裔高管迎來歷史性機遇——納德拉掌舵微軟前深耕雲服務九年,皮查伊通過Chrome瀏覽器構建起谷歌10億用戶生態,IBM克里希納則主導收購紅帽公司奠定混合雲根基。

彼時,華人工程師卻始終被困在「模範少數族裔」的刻板印象中。InfoQ調研顯示超過78%的硅谷華人從業者停滯在技術骨幹層級。

AI 時代的到來改寫了這一局面。英偉達、AMD 等曾處於產業鏈邊緣的芯片企業,一躍成為全球AI算力的中流砥柱,讓華人CEO有了進入硅谷核心圈的機遇。

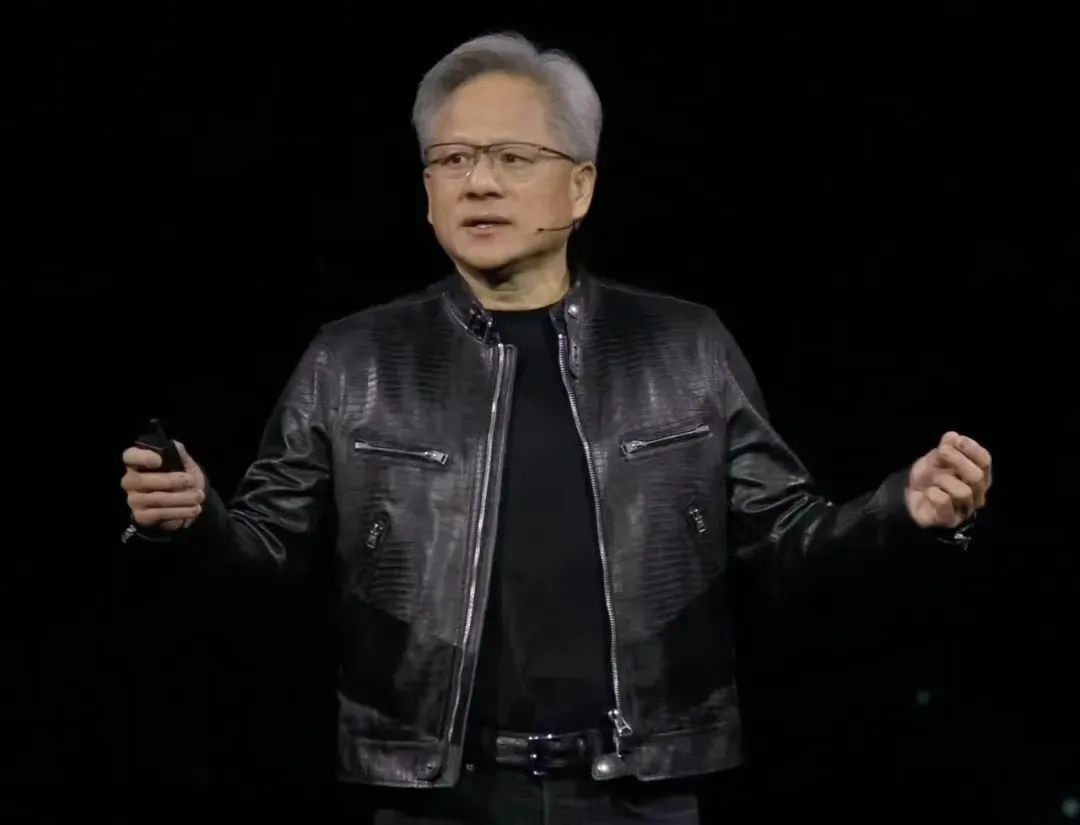

黃仁勳的經歷足以說明這一變化。創業初期,黃仁勳四處奔走兜售芯片,曾每天都和微軟開會爭取機會,也曾站在雷軍身邊,用中文喊出「我也是米粉!」 以求長期合作。

如今,在人工智能軍備競賽的熱潮中,微軟、谷歌、Meta、亞馬遜和特斯拉等科技巨頭,上趕着和黃仁勳「交朋友」,只為獲得英偉達芯片的優先供應權。

AMD 的蘇姿豐和博通的陳福陽也都成為硅谷科技巨頭們的「座上賓」。去年 6 月微軟掌門人納德拉親自為蘇姿豐站台發布 AMD 銳龍 AI 300 芯片,且微軟認為該芯片性能超過Copilot+PC的要求。

在這一輪AI革命當中,另一個極為明顯的趨勢是,在CEO之外,今天從硅谷的工程師們到創業者們,華人的佔比也都迎來新高。

華人,正越來越成為重塑硅谷權力格局的一支重要力量。

01

印裔突圍 叩開硅谷權力之門

在華人CEO嶄露頭角之前,印裔CEO率先打破硅谷權力圈層的白人壟斷,開啓了屬於他們的黃金時代。

1957年,在日後被稱為「硅谷心臟」的帕洛阿爾託,諾貝爾獎得主威廉·肖克利創立了全球首個硅基半導體實驗室,其麾下「八叛逆」出走後創立的仙童半導體,十年內裂變出英特爾、AMD等37家科技企業,硅谷雛形初現。

此後的半個世紀,硅谷的締造者們——微軟的比爾·蓋茨、谷歌的拉里·佩奇、蘋果的史蒂夫·喬布斯都是清一色的白人男性,權力金字塔頂端始終難覓亞裔身影。

裂縫始現於1998年,印度移民薩比爾·巴蒂亞(Sabeer Bhatia)創立的電子郵箱服務Hotmail以4億美元天價被微軟收購,這位出身班加羅爾貧民窟的工程師成為首個在硅谷主流視野中登場的印度裔創業者。

與此同時,伴隨着蘋果、谷歌、Facebook(Meta前身)等企業崛起,互聯網產業在硅谷萌芽,大量理工背景的印裔湧入硅谷,從程序員、產品經理等基礎崗位起步,逐步走向關鍵業務的管理崗位。

2004年加入谷歌時,皮查伊還只是名初級產品經理,在人才濟濟的硅谷,皮查伊的起點不可謂不低,但他的晉升卻可謂火箭速度,僅用了15年就登上了谷歌的權力巔峯。

身材高瘦、講話溫和的皮查伊有着和大多數在硅谷打拼的印裔相似的履歷:從印度的理工科專業畢業,到美國頂尖院校的研究生院學習,然後加入美國的大公司。

真正讓皮查伊的晉升變成火箭速度的,是他在一場關乎谷歌生死存亡的關鍵戰役中的卓越表現。

2006年10月18日,微軟在毫無預告的前提下,將IE的默認搜索引擎更換成了自家的 Windows Live Search(必應搜索的前身)。這對谷歌而言,無疑是巨大的打擊。當時谷歌大概有4億多用戶,其中65%的流量都是來自IE瀏覽器。沒有了默認引擎身份,意味着谷歌可能會損失近3億潛在用戶。

皮查伊剛進谷歌時領導的 Google Toolbar 瀏覽器工具欄,成為了他手中的關鍵「武器」,幫助谷歌挽回了用戶。

更重要的是,在這場危機之中,皮查伊的前瞻性得到了創始人的認可。

就在6個月前,皮查伊向時任CEO施密特報告,要求開發一款谷歌專屬瀏覽器,在他看來,微軟進入互聯網業務的意圖已經非常明顯,谷歌如果沒有自己的瀏覽器,很容易被微軟通過瀏覽器設定打得措手不及。

但施密特對谷歌能否在這一領域成功持有懷疑態度。

皮查伊直接找到了谷歌創始人佩奇和布林,向他們闡述專屬瀏覽器對谷歌的意義,並最終得到支持,由他來領導這個瀏覽器團隊。

先是拯救Google於水火之中,然後又領導了Google最為成功產品之一的Chrome,之後,皮查伊在谷歌的晉升一路開掛。

隨着互聯網浪潮的爆發,前期積累了豐富經驗、身處關鍵崗位的印裔高管們迎來了屬於他們的高光時刻。

2015年,谷歌母公司 Alphabet 重組,關鍵崗位的皮查伊正式成為子公司谷歌的 CEO,並於 2019 年同時擔任 Alphabet 和谷歌的 CEO。

皮查伊也成為繼微軟CEO薩提亞·納德拉、諾基亞CEO拉傑夫·蘇里之後的又一個執掌科技巨頭大權的印度裔高管。

如同皮查伊藉助Chrome上位,納德拉更是藉助對雲計算的押注,早他一步執掌了微軟權柄。

2014年,微軟CEO鮑爾默卸任,微軟服務器與工具部門總裁、印度裔工程師薩提亞·納德拉被寄予厚望,他所負責的雲計算和人工智能業務與微軟未來的新增長曲線密切相關。

彼時華裔高管陸奇同樣擁有超高威望和呼聲,甚至陸奇還是納德拉的上司,在組織架構上均同時向蓋茨直接彙報。

最終,納德拉成為微軟掌門人,對此微軟的董事會曾經有這樣一段評述:納德拉更熟悉微軟內部的複雜環境,能比「空降兵」更快地推動新產品和業務發展。

這裏的空降兵指的究竟是不是陸奇,可能無從考證。但至少從兩人在微軟的履歷看,1992年就加盟微軟的納德拉,遠比2008年加盟微軟的陸奇根基深厚。

最終,納德拉成為微軟的第三任CEO,開啓了微軟的轉型之路。

隨着微軟的納德拉、諾基亞的拉傑夫·蘇里、谷歌的皮查伊、推特的阿格拉瓦爾等印裔CEO相繼登頂,硅谷印裔CEO的名單變得越來越長,Adobe 的山塔努・納拉延、IBM 的阿爾溫德・克里希納、帕洛阿爾託網絡公司的尼基什・阿羅拉、百事可樂的盧英德、萬事達卡的彭安傑、NetApp 的喬治・庫裏安 ……

02

華人破局 GPU戰爭改寫權力版圖

但時代的浪潮總是在不經意間改變行業的格局。就像移動互聯網時代塑造了印裔CEO一樣,AI時代的到來,重塑了芯片行業的版圖,華人CEO也逐步走向硅谷的權力中心。

事實上,在納德拉成為微軟的第三任CEO的2014年,蘇姿豐也成為了AMD的首位華人CEO。只是彼時蘇姿豐登上的是一艘即將沉沒的巨輪,當時這家創立於1969年的公司已瀕臨破產:連續五年虧損,股價跌破2美元,負債超20億美元。

也正因如此,硅谷的上空並沒有她的名字。而在此之前,蘇姿豐在IBM幹了12年,從最初的一名研究員,一直做到了研發副總裁的位置,成了半導體領域的頂級專家,這也是華人在IBM做到的最高職位。

正是因為IBM的這段經歷,在當時智能手機大熱的市場環境下,蘇姿豐仍然帶領AMD將最大的賭注押在個人電腦CPU的新架構Zen上,並堅信「半導體決策的影響,三五年後才見分曉。」

2014年,對於黃仁勳同樣意義非凡。1993年,30歲的黃仁勳與兩位好友共同創立了英偉達,專注於圖形處理器研發。彼時,黃仁勳的身份是「遊戲顯卡商」,但在與高通、聯發科、英特爾的競爭中一直落於下風。

黃仁勳選擇撤退,於2014年宣佈不再專注於手機市場,而是將方向對準AI領域,併成了GPU概念的締造者。

事後來看,黃仁勳和蘇姿豐都賭對了。

隨着AI時代到來,曾經在產業鏈中處於相對邊緣位置的英偉達和AMD,憑藉其在 GPU 技術上的優勢,一躍成為人工智能領域的核心力量。在ChatGPT等大模型爆發的歷史性機遇下,黃仁勳和蘇姿豐也由此走向了舞台中央。

曾經四處求科技巨頭們合作的黃仁勳,如今搖身一變,成了大佬們競相追逐的對象。

為了獲取更多芯片,馬斯克不惜拉黃仁勳跟他上一條船,最終說服黃仁勳投資他的xAI。微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等科技巨頭也爭相囤積英偉達的芯片。

英偉達的市值一路飆升,甚至一度超越蘋果,成為全球市值最高的公司。

AMD也在蘇姿豐的帶領下在AI服務器市場撕開英特爾的口子。2025年,AMD市值突破3000億美元,蘇姿豐被《財富》雜誌稱為「硅谷最危險的女人」。

但硅谷的科技巨頭們可不喜歡受制於人,排隊求芯片顯然不符合他們一直以來的人設。巨頭們不缺應用生態,找代工廠自研芯片成了他們找到的解法。

代工之外,需要解決的只有設計問題:博通能夠幫到他們。

與黃仁勳和蘇姿豐靠技術突圍不同,博通CEO陳福陽主要靠收購建立起自己的芯片帝國,業內稱他為「半導體併購之王」。

陳福陽雖非技術出身,但對行業趨勢的敏銳判斷推動博通成為AI算力領域的顛覆者。

2006年,陳福陽獲聘擔任半導體企業安華高(AVAGO)CEO,2013年收購LSI後佈局數據中心芯片定製服務,2015年以370億美元吞併博通後,繼續通過收購快速擴張,將博通從一家中等規模的半導體公司重塑為萬億美元巨頭。

如今,博通已經躋身萬億美元俱樂部,成為僅次於英偉達的AI算力巨頭,Meta、蘋果、OpenAI都是它的合作伙伴。

而作為芯片行業的老牌巨頭的英特爾,卻在AI時代的狂潮中逐漸掉隊。危機之下,英特爾找到了芯片領域「創投教父」陳立武擔任CEO。

作為半導體、芯片領域的「元老級」人物,陳立武曾在Cadence推動EDA(芯片流程設計工具)革命的管理者,不僅熟悉芯片設計全流程,更通過其創立的風險投資公司華登國際深度參與中國半導體產業建設。

之所以選擇陳立武,英特爾方面稱,陳立武有深厚的技術行業背景與橫跨產品和代工生態的關係,以及創造股東價值的成就。「這些正是英特爾下一任首席執行官所需要的特質。」

在時代浪潮的推動下,華人CEO在硅谷構建起了以芯片為核心的商業版圖,開始逐步掌握話語權。

03

新生力量 華人新勢力崛起

除了這些已然站在金字塔尖的華人CEO們,在如今的硅谷,華人創辦的 AI 企業正不斷湧現,華人工程師也成為硅谷科技企業不可或缺的中堅力量。

最近,有消息傳出黃仁勳即將收購一家名為 Lepton AI 的AI創業公司。儘管官方尚未公開確認,但已有多家權威外媒指出,這筆收購交易規模可能在數億美元級別。

這家成立僅兩年的AI初創公司,目前看似體量不大,卻因其創始人及技術方向備受矚目。Lepton AI由阿里前副總裁、有着「Caffe 之父」 美譽的賈揚清創辦,主要提供算力租賃業務。

更早之前,賈揚清還曾供職於谷歌和Meta,從阿里離開決定創業的他再次將目光投向了硅谷。

清華姚班出身的胡淵鳴同樣把Meshy.AI的總部設在了硅谷,這並非胡淵鳴第一次創業。在MIT博士就讀期間,他就曾成立「太極圖形」,並先後獲得GGV、紅杉數千萬美元的戰略投資。2024年初,受到生成式AI啓發後,胡淵鳴第二次創業,這家初創公司同樣很快被黃仁勳關注到。

2025年初,Meshy.AI團隊受到英偉達邀請,被CEO黃仁勳和副總裁Maggie Liu等多位高層親自接見。在頂級創投基金a16z發布的2024 AI工具調查裏,Meshy.AI作為唯一的3D生成工具上榜。

另一家來自美國硅谷的明星AI創業公司ScaleAI 的創始人Alexandr Wang 同樣是一名華裔,靠給大模型標註數據,客戶幾乎涵蓋 AI 行業各大公司,在9輪孖展中累計籌集 16 億美元,投資方陣容堪稱豪華,包括英偉達、亞馬遜、英特爾等行業巨頭。

與此同時,在硅谷科技公司的核心技術團隊中,華人工程師的身影愈發常見。

圖源:AI製作

上個月,馬斯克帶着他的「地表最聰明AI」Grok 3亮相。不過在發布環節,更加引人注目的,是坐在C位的兩位亞裔面孔——吳宇懷和Jimmy Ba。前者是xAI聯合創始人,後者是「AI教父」Hinton的嫡傳弟子。相比之下,馬斯克更像是個「點頭機器」,被網友戲稱為「硅谷最貴捧哏」。

事實上,自馬斯克的x.AI成立之初,華人就一直在扮演重要角色。在當時首批亮相的12個初始成員中,有三分之一是土生土長的華人科學家。

除了馬斯克的團隊外,OpenAI的GPT-4o核心成員,也有6人本科來自中國頂尖高校。

現如今,隨着全球AI競爭邁入白熱化時期,人才競爭也成為其中的關鍵因素。據美國MacroPolo發布的《全球AI人才追蹤報告2.0》(The Global AI Talent Tracker 2.0),2022年,在全球前20%的頂尖AI人才中,原籍國為中國的人才佔比高達38%,超過美國本土的37%。

在硅谷,華人工程師的搶手程度,從谷歌挖角 OpenAI 的 Bill Jia 一事中可見一斑。

2023年底,谷歌趁OpenAI內訌之際,以「重組Core AI部門」為戰略契機,向Meta時任工程高級副總裁的Bill Jia拋出橄欖枝。

博士畢業後,Bill Jia曾供職於微軟四年,2009年年底加入Meta,2017年升任人工智能基礎設施和平台副總裁,掌舵AI基礎設施開發,賈揚清在Meta時也是向他彙報,Bill Jia也是當時硅谷大廠中職級最高的華人。

據量子位報道,明星大模型創業公司以合夥人offer挖過他,大廠也開出天價合同找他,以及OpenAI也是密切接觸方。

最終,谷歌以「重組Core AI部門」為戰略契機,說服Bill Jia加盟,為這場人才爭奪戰畫上句號。

移動互聯網成就印裔,AI浪潮助推華人,當時代的巨輪碾過,唯有技術創新者的角逐永不落幕。

參考資料:

《谷歌趁OpenAI內訌重組AI團隊,挖來硅谷最高華人高管Bill Jia》,量子位;

《硅谷「朋友圈」的明牌與暗線:與黃仁勳搞關係、和英偉達打芯片戰》,略大參考;

《陸奇30年的被動人生:58歲上戰場,自立門戶後仍面臨3重挑戰》,CEO來信;

《蘇姿豐,來北京交朋友了》,投資界;

《人物 | 谷歌母公司新掌門皮查伊:唯一不變的就是變化》,最天下