微信問一問更有社區相了。

圖源:問一問已支持個人資料修改

今年春節前後,DeepSeek出圈,微信搜索選擇在第一時間接入,引起行業極大的關注。作為微信搜索內容生態重要補充的問一問,也在這段時間悄然發生變化,其內容社區的氣質更加明顯了。

「自然生長」出的微信內容社區

我是最早使用問一問的一批用戶,此前在使用問一問時發現,其還有很多問題需要解決,有很多課要補。主要集中在三類:

首先是創作者來源問題。問一問的內容生產需要依賴KOC、中腰部達人,像小紅書一樣,大量UGC內容與互動才能撐起其社區底色。頭部大V、KOL反而不是最急需的。雖然當時問一問已經表露出一定的自主創作內容的氛圍,普通素人自發形成圈層討論,但由於入口比較深、提問或者發布的門檻不低等限制因素,用戶需要一定的時間學習、適應,這無形中會篩選掉一部分潛在創作者。

其次是內容豐富度和質量有待加強,要解決同質化問題。我多次參加官方組織的話題活動,但更多的是鼓勵生活小百科、日常經驗等內容,像其中有一條《北京首都機場T3航站樓網約車最快搭乘指南》。短內容表達的侷限,更像早期的微博或者朋友圈,容易陷入同質化,深度討論和高質量信息無法得到充分展現。

對UGC內容社區來說,自然生長的另一面也是野蠻發育,如果不加以良性引導,成長為一種良性的內容生態,對微信搜索來說,也不是一件好事。類比另外一個活化石級的問答產品:百度知道。其內容質量也是參差不齊,最後也成為百度搜索結果泥沙俱下的一個重要誘因。

還有,問一問需要跳出微信過往的路徑依賴,在運營活動、社區氛圍等環節的舉措上,更加積極一些。微信是超級國民應用,這也導致其很多運營活動不接地氣,甚至過於保守。這既有其本身比較剋制的原因,也與問一問自身的定位和承擔的產品職責有關。問一問還是需要拿出更大的魄力,做更多與用戶、創作者鏈接的運營活動。

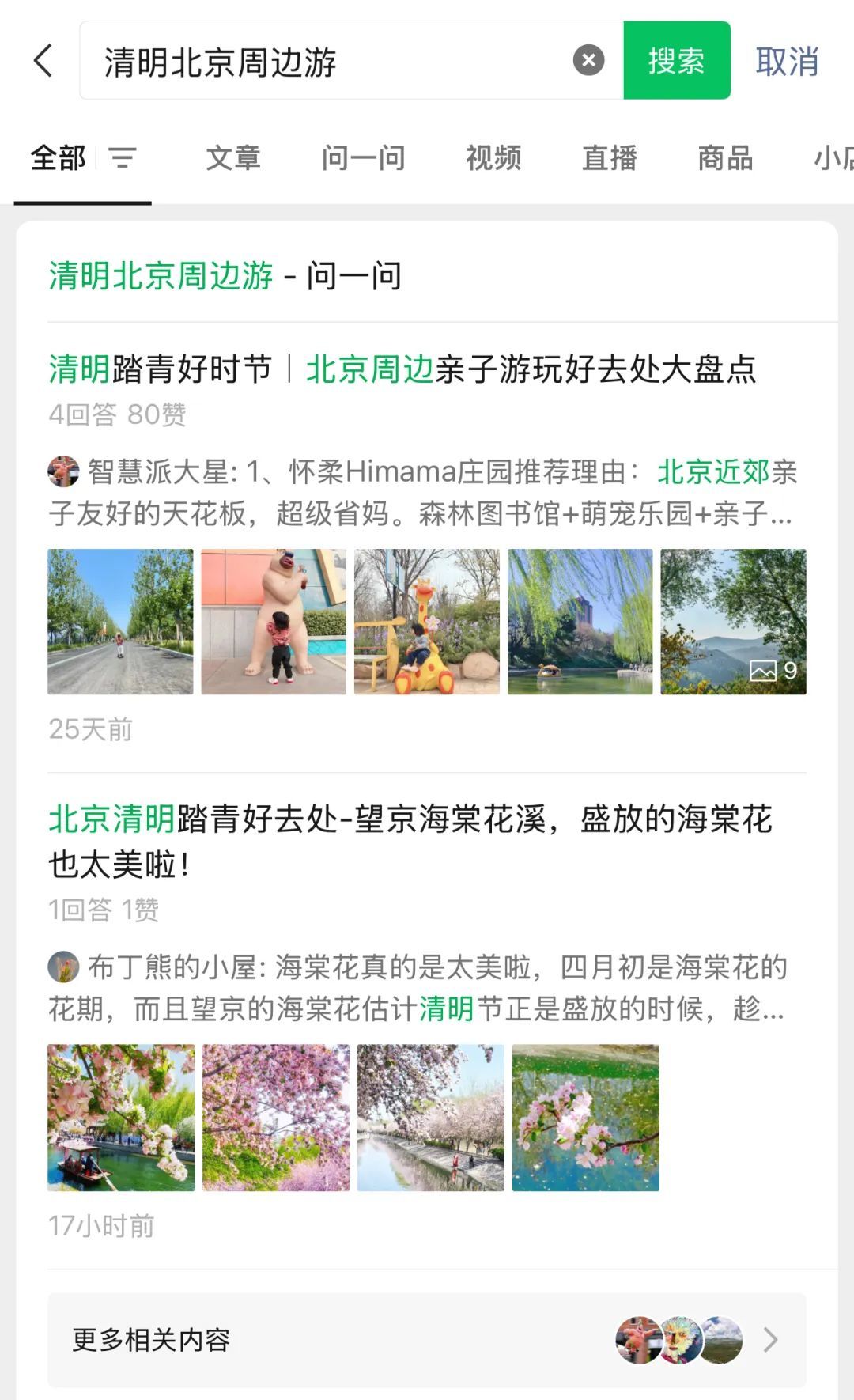

目前來看,問一問在這些方面都已經有了很大的改觀。比如清明小長假期間,我按照慣常習慣,在微信搜索裏輸入「清明北京周邊遊」,尋找一些靠譜的攻略。其呈現的結果,排在最前面的就是問一問的問題和用戶回答,底下還有「更多相關內容」的跳轉,進入「問一問」頁面,聚合更多該關鍵詞的問答。

圖源:唐辰截圖

初步來看,問一問的UGC內容增多了,創作者的問題似乎得到有效解決。同時,問一問還在權重比較高的地方,設定「沒找到想要的內容,可前往提問」的引導,鼓勵用戶分享自身的經驗和想法,進行UGC內容生產。

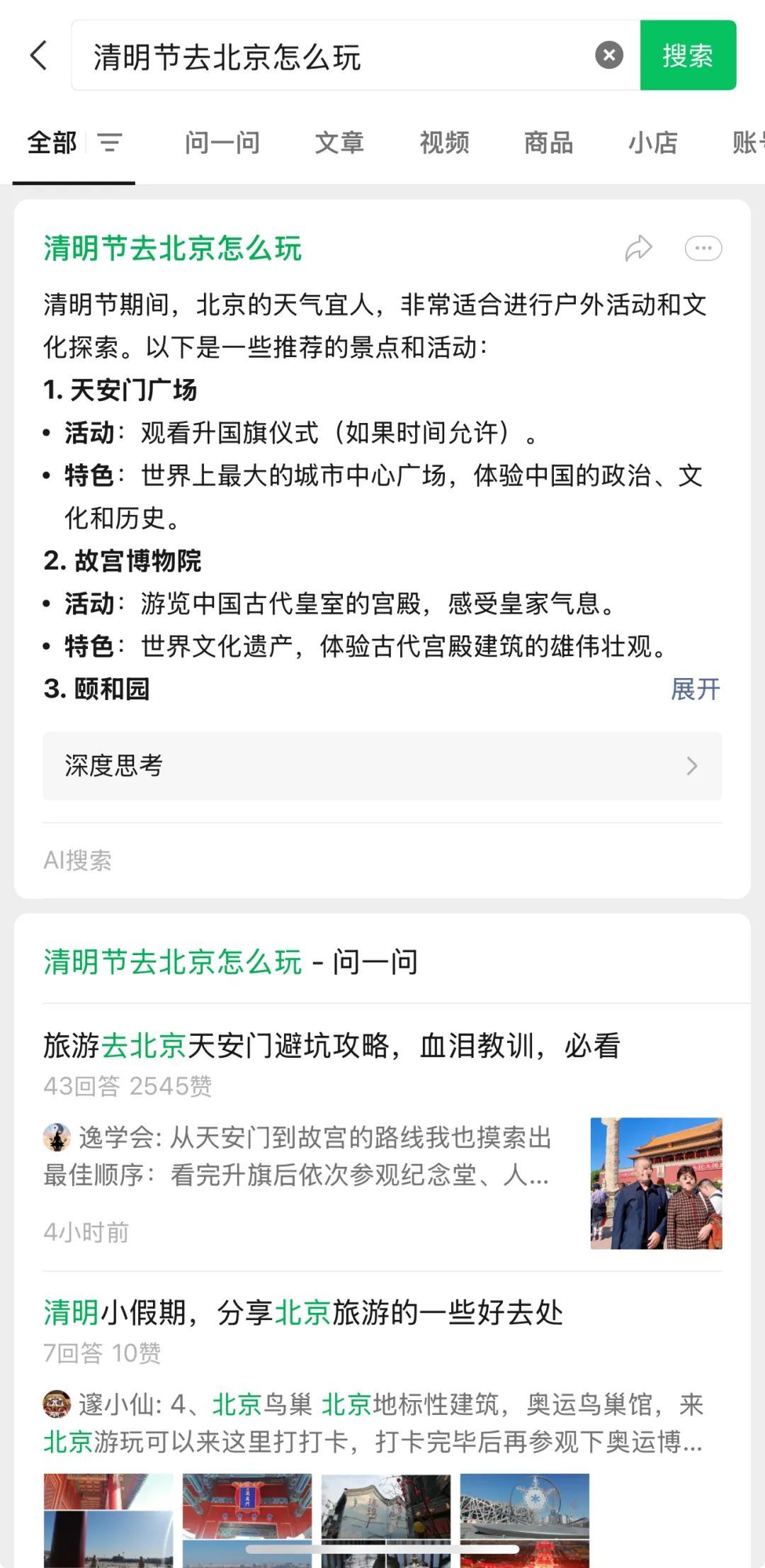

如果我換一種方式搜索,提問:「清明節去北京怎麼玩」。微信搜索頁面的內容展現層次就發生變化,表達為:AI搜索提供的生成式回答(含深度思考和相關問題推薦)、問一問的問答及用戶經驗分享、公衆號或者視頻號內容推薦。

圖源:唐辰截圖

這是更符合搜索產品邏輯的信息檢索引導。三者也是目前微信搜索內容生態的主要構成要素,覆蓋AIGC、UGC、PGC三類圖文、短視頻內容形態。

其中,AIGC的Chatbox模式除了具備傳統的信息檢索能力,還滿足了用戶在搜、創、聊等多方面的需求,更像人、更懂人,這是百度提出「新搜索智能助手」概念時所作的定義,微信AI搜索也符合這些特徵。

目前,AIGC內容在微信搜索佔比有多大,還沒有一個準確的數據。但參考百度,2024年二季度財報會上,百度披露,其核心業務搜索中,已有18%搜索結果由AI生成,未來微信搜索中AIGC內容的比重也不會太低。

公衆號或者視頻號所提供的搜索內容,其專頁屬性較強,雖然能夠滿足用戶對信息精準度、準確性的需求,但因為缺少互動方式,或者說,用戶反饋的門檻比較高,用戶與創作者之間的信息交換,更多是創作者的單向輸出,導致信息流轉效率不高。

相較之下,問一問的創作門檻更低,也比公衆號、視頻號以及朋友圈更開放,為微信搜索場景提供更多來自普通用戶真實的情感、情緒反饋內容,與前兩者形成有效補充。

正如窄播評價,這也讓從滿足用戶長尾搜索需求延伸出來的問一問,成為了微信生態裏,一個接近「人人可以創作的載體」這個目標的內容產品。這些內容往往更強調個體的經驗、感知和情緒,是提供參考、分享經驗、尋找同好,具備強互動的UGC屬性。

比如,IP粉會在這裏討論「《熊出沒·重啓未來》給你最大的驚喜是什麼?」,他們還會聚集同好,「想要一個全是Hello Kitty的回答區」,同時有明顯的年齡層區隔,交流「怎麼認識、了解、喜歡上吾皇巴扎黑的?」還有大學生和打工人在分享「早八續命神器是什麼」,以及吐槽「每天最真實的精神狀態」。

萌寵羣體也會在分享「被寵物氣笑」的瞬間,這種情緒撫慰,也是當下最能引起羣體心緒共振的話題。

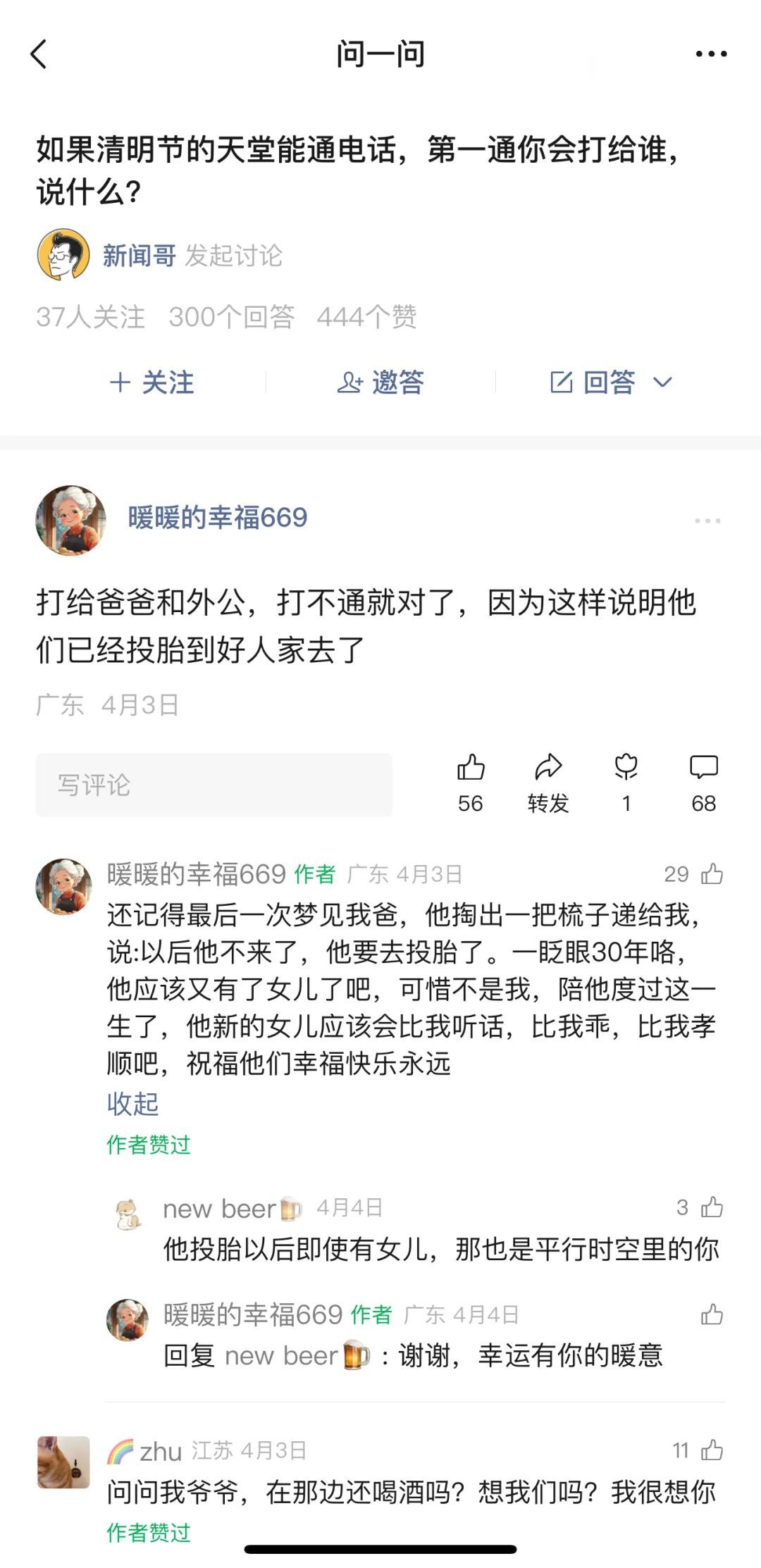

我還特別關注到,用戶「新聞哥」在清明節期間發布一個話題,「如果清明節的天堂能通電話,第一通你會打給誰,說什麼?」這不只是一個樹洞話題,也是一個打破圈層的對話。

目前已有的300個回答裏,有想打給爸爸和外公,爸爸已經離開30年,「投胎到好人家去了」、「應該又有女兒了吧」。下面有網友安慰「即使有女兒,也是平行時空裏的你」,類似的互動多達68條;

還有想打給天上的幼兒園,因為「我兒子在那上大班」;還有想打給奶奶,給她道個歉,那天晚上不該睡得太死,「我是第一個發現她走的,臉冰涼涼的,身體還是熱熱的,好像睡着了一樣」。還有輕鬆的調侃,打給老祖宗,想知道幾個生財之道,哪怕是幾串彩票號碼。

每一個回答都是個人生活的點滴,背後是故事,也是感悟,也是成長,也是宣泄,有笑臉也會有淚水。用戶在參與問答的過程中,找到情緒的共鳴點,自由地分享和表達自己的想法,生產出有價值的互動和內容,也有了建立更深層次的互動關係的可能性。

我一直認為,一款平台型的內容產品具備社區文化認同、用戶互動與關係沉澱、內容生產與激勵機制以及服務治理能力等要素,它就可以稱作內容社區。

問一問的出發點並不是社區,但從搜索開始,做問答,到種草內容,基於解決用戶在搜索場景下的具體需求的初衷,其已經自然生長出一個內容社區。

這次的路可能走對了

特別是今年體驗下來,一個明顯的感覺就是:微信用戶在使用這個入口藏得比較深的產品時,要麼是不帶任何目的的刷內容,看經驗分享,要麼是在搜索結果裏發現自己感興趣的話題,讚好、評論、轉發。或者乾脆自己發起或者參與興趣話題的互動。

這種從產品特性到用戶互動氛圍的變化,加上問一問的產品工具、運營策略的調整,其更加具備社區產品的特質。

從搜索、問答到社區,問一問的路線逐步明確,這一次可能走對了。作為微信生態裏少有的強UGC屬性「自留地」,問一問承接微信龐大的流量,按照自己的節奏,成為另一類社區的可能性大大增加。

社區產品邏輯下的問一問,也更像一個面向半熟人關係的「朋友圈」。用戶可以在這裏分享日常片段、經驗感想、好物推薦甚至情緒波動,也可以發布自己的生活、學習、工作或者休閒的狀態。這種自由、開放、隨性、短圖文的內容形式,也提供了一種微信需要的、UGC友好的創作環境。

目前,問一問在社區表象上已經呈現出三個與同類型產品的差異性特性:真實,興趣彙集以及年輕化。

首先是真實,也就是問答的人味兒。這是內容產品在AI衝擊下,最為難得的一點。以小紅書為例,其內容失真問題長期存在,生成式人工智能被廣泛用於內容生產後,小紅書的內容失真問題便更加凸顯。

比如虛假筆記,家居、旅遊類內容實際效果與宣傳嚴重不符,旅遊景點過度美化圖片,濾鏡造成的買家秀和賣家秀的區別,嚴重影響用戶的實際體驗。其關鍵原因在於小紅書的商業化氛圍過於濃厚,利益相關的引流或者誘惑,導致魚龍混雜。

問一問用戶分享的內容開始從垂類分化到興趣,更多是自發的「用愛發電」,真實創作。類似「一人一張圖,分享你抬頭看到的風景」等攝影話題下,用戶隨手就拍,不過度的裝飾和濾鏡,記錄生活碎片。

另外一個「赴春賞花,交換春天」的討論下,讓我看到了不同視角、不同羣體、不同心境下的春天,很有啓發。

還有前文我搜索「清明北京周邊遊」,讓我比較驚喜的是,問一問用戶正在分享望京海棠花溪的美景,這是北京新晉網紅打卡點,離我近在咫尺。其時效性、圖片等信息的真實度,都讓人有一種在家就開窗見春的感覺。

這種真實感,或者說人味兒,也是問一問社區氛圍成型的重要推力。

其次是興趣彙集。客觀上說,問一問還不是一個成熟的內容社區,無論是在用戶體量、活躍度、內容的豐富性還是流量分發機制等方面,都還有很長的路要走。當前的問一問更像豆瓣小組,興趣人羣聚集,年輕人變多。

興趣用戶可以在手機攝影下討論OPPO、華為手機的拍照效果,分享照片、攝影技巧等,也可以在哪吒、熊出沒等話題下面分享真實的觀影體驗,還可以分享養花心得等等。比如在朋友圈開攝影展、某品牌手機拍照已經這麼強的話題下,用戶自來水的分享,其內容質量已經超過相關品牌方粉絲運營的效果。

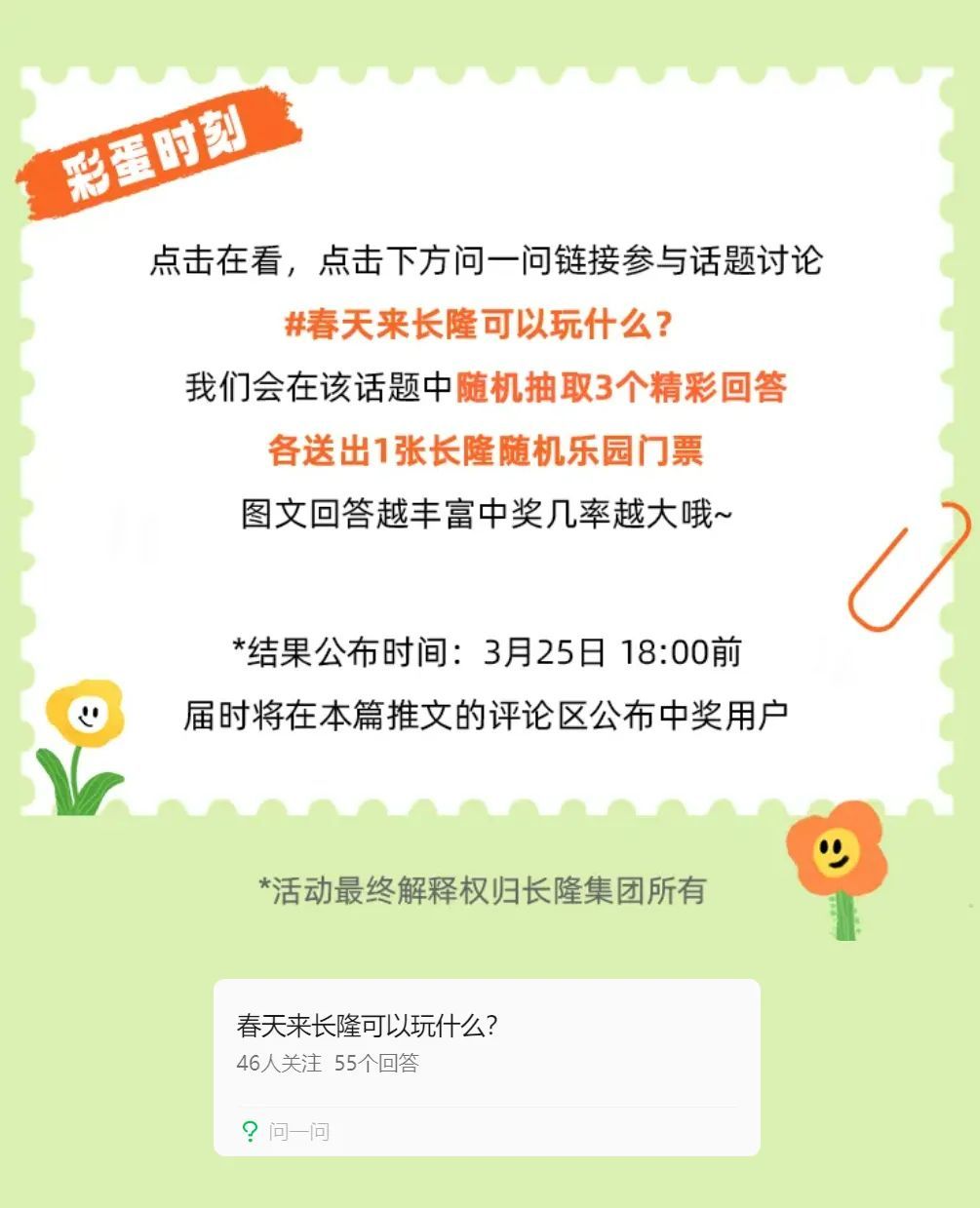

這也意味着精準人羣的聚集,吸引更多年輕人種草,這為品牌方進行商業經營、私域粉絲運營提供了新的可能。目前問一問的話題討論,已經形成「一問多答」、「問答蓋樓」的特性。嗅覺敏銳的商家已經湧進來淘金,比如廣州長隆就在問一問發起「春天來長隆可以玩什麼」的話題討論,並提供獎品鼓勵用戶互動。目前已產生55個回答,181個讚,這種精準的人羣互動,投射的恰是問一問的搜索價值。

圖源:長隆旅遊官方公衆號

此外,名創優品對問一問的經營也很有代表性,已經能看到一條明確的經營路徑:品牌依託私域發起問一問話題,然後經由搜一搜、問一問等獲得流量加持,最終在話題下聚攏到核心用戶和UGC種草內容,為後續經營帶來加持。

2024年底,微信對「問一問」進行了重大改版,並開始內測創作者分成計劃。這既表明官方對其作為流量入口的重視,更重要的信號在於:當一款產品有了商業化策略支持時,就意味着其自身將產生「造血」能力。

這塊屬性的加強,加上平台本身的激勵措施,對於問一問社區氛圍的形成又有推動作用。用愛發電是個人自願,但為愛充值也是一類社區成長的動力。

還有一個比較積極的變化,微信搜索深度接入AI之後,問一問也獲得相關能力的支持。我發現問一問正在測試一類AI互動工具產品,類似小紅書的「點點」,大衆點評的「點仔」。用戶簡單@ AI搜索,就能獲得即時、個性化的回應。比如看到某個美食,正在減肥的用戶可以@ AI搜索,告知一下熱量。這種低門檻的互動模式,在滿足問一問用戶互動需要的同時,也很容易形成破圈的傳播效應。

微信團隊曾強調,微信搜索是微信生態的重要一環,並不是在做一個純粹獨立的搜索引擎,而是讓更好和更合適的內容、服務,跟用戶之間產生更精準的連接。其呈現的搜索結果,是以微信生態的內容為基礎,主要包括信息、服務、品牌三種類型。

問一問也是服務於這個目標。我曾提出,對微信內容生態來說,問一問可以稱作是一款「養成系」的戰略級產品。這句話的另外一層含義便是,問一問也在不斷的調整自身的定位、運營策略。

當前,它錨定不做大而全的知乎或者小紅書,而是為用戶提供一個社交、互動的內容社區,也就更像一個面向公域流量的產品體系,進而有效連通微信生態內不同區域的插件,打通私域、公域流量。

這對多數微信用戶的UGC內容或者情緒輸出,顯然更加友好。未來一段時間,問一問或許還會有新的變化,但基於微信搜索內容生態,方向對了,接下來就是與自己賽跑了。