作者 | 天一

來源 | 元界

導語:這場分歧的本質,是資本對技術成熟度與商業化節奏的認知分野。

在具身智能行業因資本追捧與爭議交織而沸騰的當下,一場圍繞商業化前景的論戰因金沙江創投董事總經理朱嘯虎的「潑冷水」言論與星海圖的孖展捷報被推向高潮。

4月3日,繼今年2月完成A輪近3億元孖展後,成立僅一年多的具身智能機器人公司星海圖宣佈近日完成A2、A3輪孖展,總額超3億元人民幣,由凱輝基金領投,聯想創投、海爾資本等產業資本及IDG資本、高瓴創投等老股東跟投,A輪系列累計孖展額已達1億美元。

這一消息被視為對朱嘯虎此前公開質疑具身智能商業化能力的直接回應——就在數日前,朱嘯虎坦言金沙江創投已批量退出早期具身智能項目。朱嘯虎的言論將行業隱憂擺上台面。他犀利指出,當前具身智能企業描繪的客戶畫像多為「想象」,人形機器人動輒十幾萬元的售價難以匹配實際需求,主要買家仍侷限於科研機構與展示用途,缺乏可持續的商業價值。

即便是春節後因低價策略引發市場關注的宇樹科技,朱嘯虎也認為其科創板前景依賴「投動能」邏輯,而非紮實的基本面支撐。

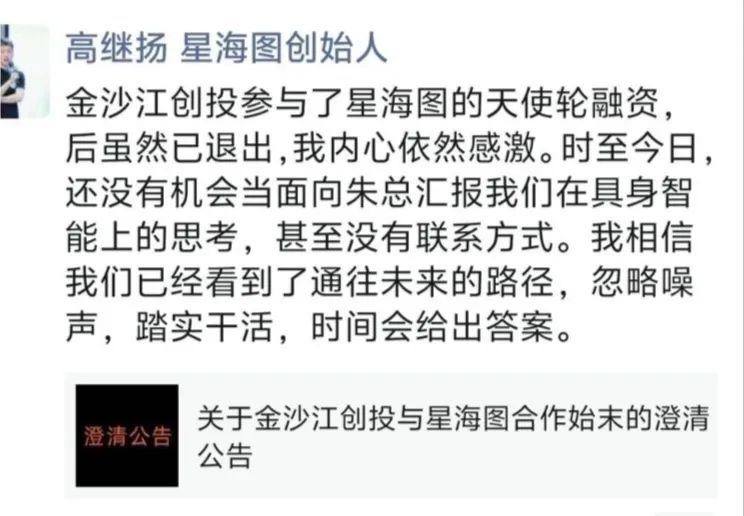

這一表態迅速引發連鎖反應:星海圖隨即發布聲明,證實金沙江創投已於2024年9月完成對其天使輪投資的退出,並強調雙方「從未直接交流」,似有意劃清界限。

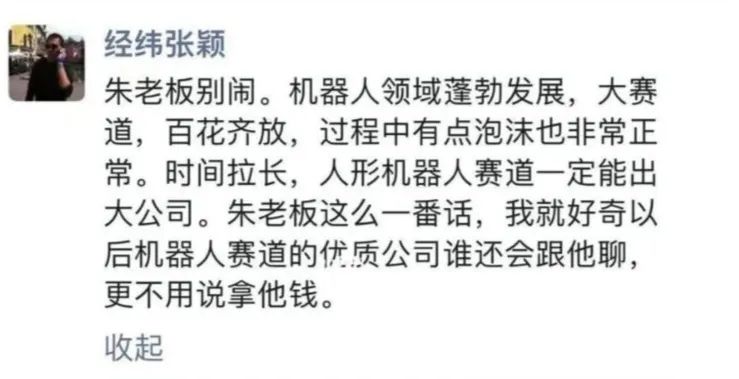

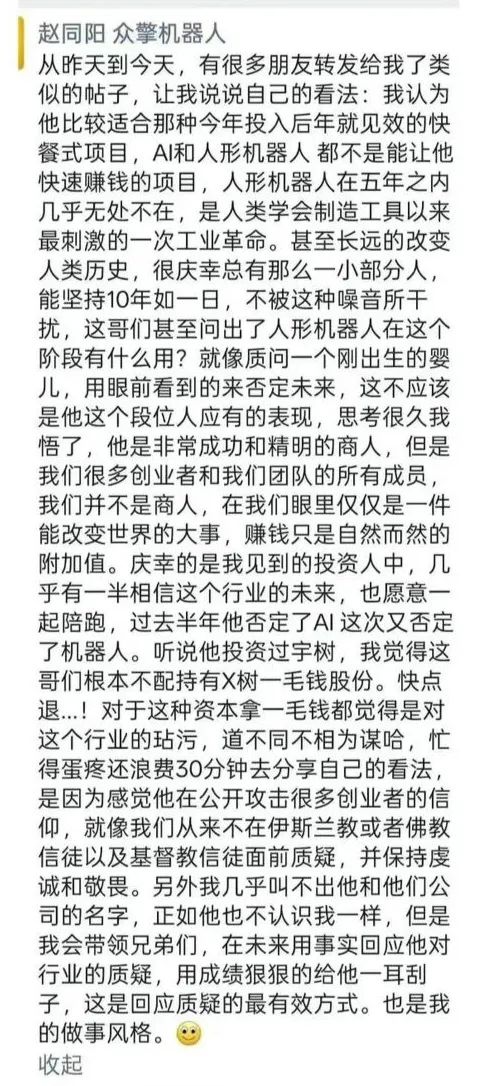

衆擎機器人創始人趙同陽更在朋友圈激烈回擊,稱朱嘯虎「適合快餐式項目」,並預言「五年內人形機器人將無處不在」。面對質疑,行業支持者的反擊同樣鏗鏘有力。經緯創投創始人張穎公開喊話「朱老闆別鬧」,「時間拉長,人形機器人賽道一定能出大公司。朱老闆這麼一番話,我就好奇以後機器人賽道的優質公司誰還會跟他聊,更不用說拿他錢。」

而光源資本鄭烜樂日前在接受新華網訪談時,從產業鏈優勢出發,指出中國在硬件製造與場景應用上的潛力,認為具身智能已站在爆發前夕。

清華大學交叉信息研究院助理教授、星海圖聯合創始人許華哲的回應,更具技術樂觀主義色彩——他將當前泡沫類比互聯網早期,堅信具身智能的硬件基礎具備實際價值,淘汰賽後倖存者將如谷歌般定義未來。

而星海圖創始人兼CEO高繼揚提出的「一腦多形」戰略,試圖通過構建通用AI模型與仿真數據引擎突破商業化瓶頸,其宣稱的「單任務學習成本下降10倍」與「仿真訓練效率提升100%」等技術指標,亦為行業注入信心。

這場分歧的本質,是資本對技術成熟度與商業化節奏的認知分野。朱嘯虎代表的謹慎派聚焦短期變現,擔憂行業陷入「為孖展而創新」的怪圈,而星海圖及其支持者則押注長周期創新,將具身智能視為通往通用人工智能的必經之路。

值得玩味的是,兩派觀點均從現實中找到佐證:一邊是宇樹科技等企業以低價營銷爭奪市場份額,被指「價格戰」提前上演;另一邊則是星海圖憑藉「技術-本體-商業化」三位一體能力,吸引凱輝基金、聯想創投、海爾資本等產業資本加碼,試圖在工業場景率先驗證價值。

清華大學教授張亞勤等學者則居中調和,承認人形機器人成熟需5-10年,但預測物流、食品加工等垂直領域將在一兩年內突破。

對於未來,張亞勤認為,機器人價格將如手機般平民化,人均可能擁有10台機器人,涵蓋家庭助理、工業協作等場景。他特別指出,中國在硬件產業鏈和多元應用場景上的優勢,將加速這一進程。

而特斯拉CEO馬斯克則在2024年至2025年的多次演講中預言,未來機器人的數量要比人類多得多,2040年全球人形機器人數量將達100億台,單價降至2萬美元以下,並稱其為「人類文明基石」。

特斯拉的Optimus(擎天柱)項目計劃2026年量產,目標年產數百萬台,最終成為「比特斯拉汽車更重要的業務」。

馬斯克強調「機器人即服務」模式,設想其承擔家庭助手、工業勞力甚至太空探索任務。

眼下,具身智能正如一個蹣跚學步的孩童,既需資本哺育以跨越研發鴻溝,又恐被過熱預期催生畸形。星海圖的新一輪孖展,既是對質疑者最有力的回擊,亦是對行業信心的再充值。

當泡沫與理性共存、質疑與篤定交鋒,或許正是顛覆性技術誕生前的必經陣痛。或許正如星海圖CEO高繼揚所說,忽略噪聲,踏實幹活,時間會給出答案——這場圍繞機器人的未來之戰,答案或許就藏在下一輪技術迭代與場景落地的塵埃落定中。