2025 年 4 月 4 日,微軟這家公司迎來了五十歲的生日。

還有比這個時間點,更讓人尷尬的「五十歲」生日嗎?

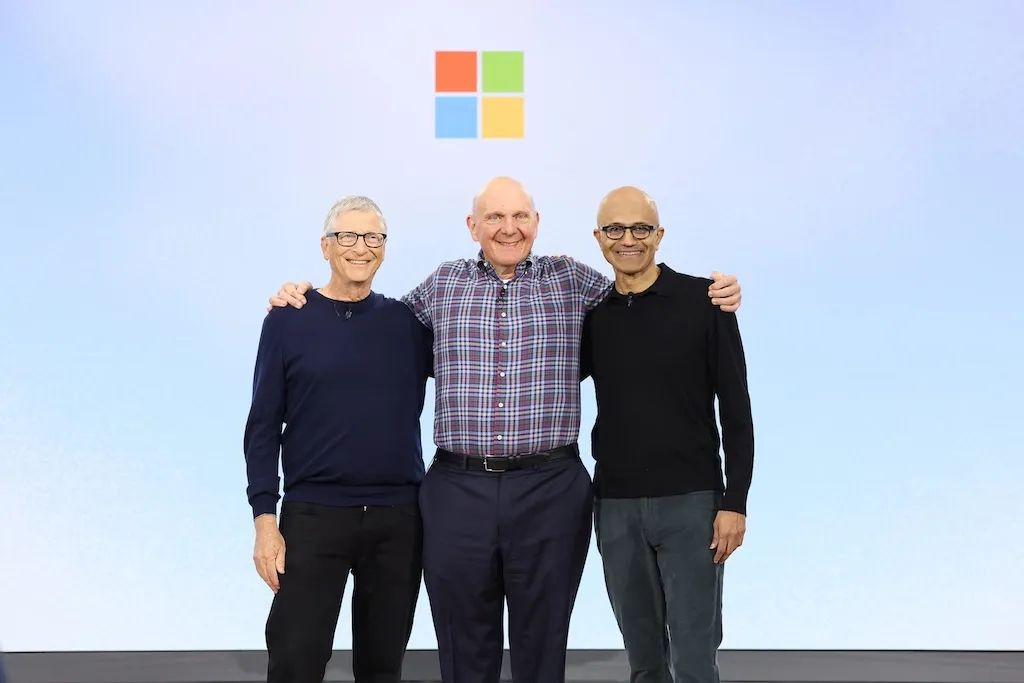

美國當天的發布會上,即便有蓋茨、鮑爾默和納德拉三位CEO「三世同堂」,甚至鮑爾默再次上演「咆哮帝」的表演,也抵不過最後被抗議者攪局,「生日會」草草收場。

環球同此涼熱,在中國,啱啱「知天命」的微軟不得不發表聲明,證明公司在國內「停止運營」是謠言。

當然,眼前的困難和波折,對於微軟來說,並不是真的挑戰。

五十年來,微軟屢次涉險:瀏覽器之戰差點兒導致公司拆分;Zune 挑戰 iPod 慘敗;錯判移動互聯網趨勢,Windows Phone 的起大早,趕晚集;錯誤收購諾基亞,同時錯失收購 Yahoo、Facebook 的機會……這些失誤雖未致命,卻也讓它在移動互聯網時代幾乎徹底缺席。

但近年來,微軟從未缺席全球上市公司市值前五的排名,不僅如此,它常年穩居前三,在多個時間點登頂全球第一,是全球市值最穩健、成長性最強的科技巨頭之一。

五十歲的科技巨頭依然老當益壯,不僅是因為大而不倒,而是做對的事比做錯的更多。

在微軟五十周年生日之際,讓我們以後見之明,回溯微軟五十年曆史中的關鍵節點——那些瀕臨懸崖卻抓住續命機會的時刻。

這些轉折不僅讓微軟化險為夷,還讓它在漫長的科技洪流中,參與、見證、塑造了新的科技時代,成為瞭如今我們認識的「巨硬」的微軟。

1980s:「哄騙」 IBM

拿下「世紀合同」

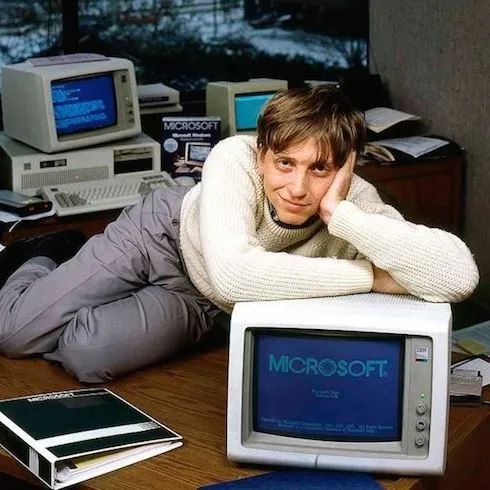

微軟成為巨頭的第一步,半哄半騙,並不體面。

1970 年代末,時任科技巨頭的 IBM,計劃推出一款面向普通消費者 IBM PC,但他們並不打算自研系統,於是找到了承接外包的一家小軟件公司:微軟。

然而,當時微軟手上並沒有現成的操作系統產品,於是靈機一動,從另一家西雅圖小公司手裏買下了 QDOS 系統,二次開發後包裝成 MS-DOS,拿去給 IBM 交差。

即微軟用「買來的」系統,哄過了當時最大的 PC 公司,還達成了不賣斷的授權交易。

隨後 IBM PC 成為行業主流,MS-DOS 成為行業優選的操作系統。微軟一戰封神,從一家小軟件公司,一躍成為剛起步的 PC 行業基建師,為下一階段的 Windows 帝國埋下伏筆。

1990s:人人嫌的 IE,

救過微軟的命

這是微軟歷史上最驚險的一次「續命級危機」。

上世紀 90 年代,Windows 已經成為了微軟的金飯碗。1995 年,微軟更是端出了革命性操作系統 Windows 95,引發了科技界的狂歡,上市僅一周就賣掉 700 萬套。

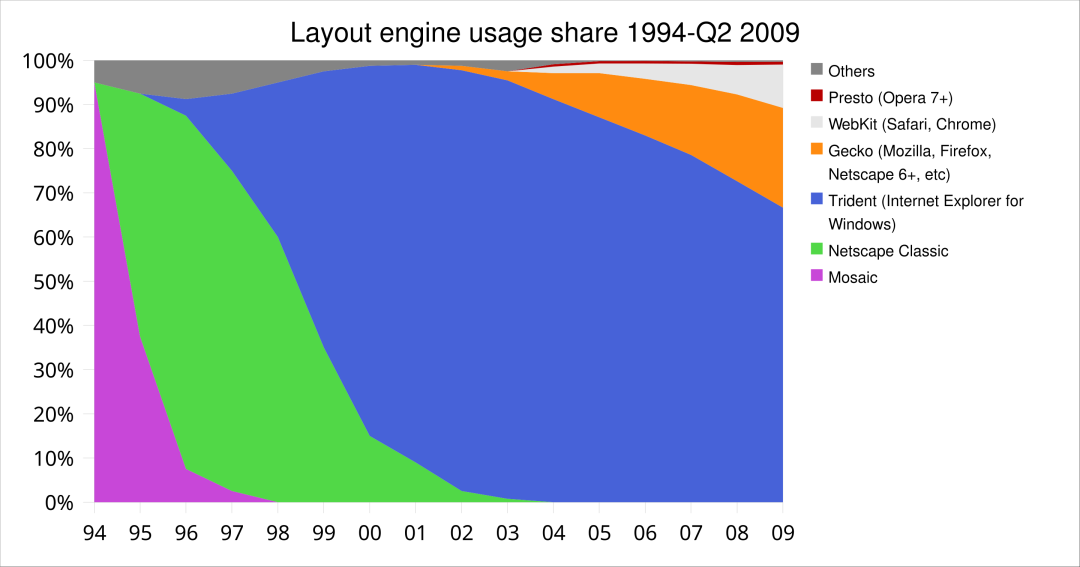

那年,一家叫網景的公司推出了一款瀏覽器,它像 Windows 95 一樣橫掃市場,一度佔據了全球超 80% 的瀏覽器市場份額。

然而,網景的願景是:未來所有應用都會「在瀏覽器裏運行」,只要能上網,裝什麼操作系統不重要。

這下微軟坐不住了,網景的流行意味着 Windows 可能面臨被架空的風險,甚至被免費且開源的 Linux 取代。

這一策略簡單、粗暴但有效,網景用戶份額迅速被蠶食,最終被 AOL 收購後退出歷史舞台。

然而,後來的事態發展表明,微軟的這場勝利堪比殺敵一千,自損八百,差點兒把公司玩沒了。

2000s:絕地逢生:

Windows XP

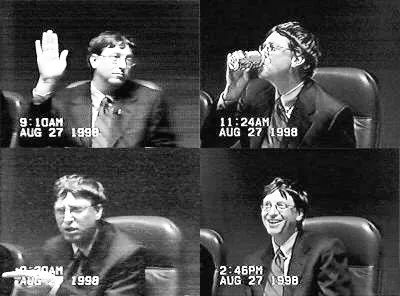

瀏覽器之戰的勝之不武,讓微軟差點兒分崩離析。

1998 年,美國司法部和 20 個州聯合對微軟發起了反壟斷起訴,即大名鼎鼎的《合衆國訴微軟案》,官司打了整整三年,最終法院初步判決:微軟構成壟斷行為,必須被拆分為兩個獨立公司,一個管 Windows,一個管軟件應用。

雖然後續在上訴中,「拆分令」被撤銷,但微軟仍被判違反《反壟斷法》,需要公開 API、限制打壓競爭對手的行為,並接受長達五年的監管審查。一時間,比爾·蓋茨也被媒體諷刺為「科技界的克林頓」,微軟品牌形象大大受損。

結果新系統直接賣爆,企業用它辦公,網吧用它打 CS,政府、學校、銀行統統採購 XP 作系統基座。

Windows XP 的爆火不僅順應了時代,它深刻地塑造了時代。

微軟恰巧踩中了 PC 普及、數字化浪潮啱啱興起的節點,也因為 XP 的穩定、易用、開放,讓 XP 陪着一代人,進入了數字化,見證了世界從離線走向聯網。或許你、或許我,對電腦的初印象,都源自於那片藍天白雲、綠草如茵。

2000s:最大的豪賭:Xbox

千禧年互聯網泡沫破滅,PC 出貨量見頂,從 2000 年 18.7% 的增速直接跌落至次年的 - 4.9%。

微軟需要新故事,經歷了 9·11 的世界也需要新慰藉。

比爾·蓋茨看到 PS2 從日本走向世界,進入千家萬戶的客廳,成為他們的家庭娛樂中樞。他也看到了普羅大衆對 PC 主要的購置需求:遊戲。

微軟又一次生出瞭如對網景般的擔心:PS2 不只是一台遊戲機,它自帶功能豐富的系統,能放 DVD、能聯網、還能打遊戲,對比當時的 PC 價格更低,娛樂性更高。

這次,微軟面對同樣體量的索尼,無法再像對網景一樣故技重施,他們選擇正面對攻。

2001 年 11 月,Xbox 問世,性能不僅遠超同時代的 PS2,在當時購買一台類似性能的 PC 要花費約 1000 美元,Xbox 定價僅為 299 美元。

對主機來說,硬件只是秀肌肉,遊戲陣容纔是吸引玩家的關鍵,微軟重金收購 Bungie 工作室,其打造的《光環》系列,不僅成為 Xbox 的首發獨佔神作,更在隨後多年裏成為 Xbox 的定海神針。

事實證明,Xbox 這步最初帶有防禦色彩的險棋,最終把微軟帶入了遊戲這個潛力巨大的市場,並最終成長為公司重要的營收來源之一。24 年前半路殺出的微軟,不僅做到和索尼、任天堂並列被玩家稱作「御三家」,還能和索尼、騰訊長期穩居遊戲行業收入榜前三甲。

當年微軟賣一台虧一台的遊戲業務,現在年收入高達數百億美元。在未來,動視暴雪的在線遊戲、堪稱「遊戲界 Netflix」的 Game Pass、對雲遊戲的前瞻性押注,還會成為微軟遊戲業務的第二增長曲線。

Xbox 的故事,至今仍是科技史上跨界突圍與戰略性虧損的經典範本。

2010s:鮑爾默走,

納德拉來

鮑爾默,大概是微軟公司歷史上最「難評」的 CEO。

自他 2000 年從蓋茨手上接過 CEO 的交接棒後,微軟股價長期停滯,市值十多年徘徊不前。

彼時的微軟,像一個臃腫、內耗、遲疑的中年人,戰略高度保守,創新節奏放緩,固守着 Windows 的成功路徑,看着隔壁蘋果公司從 iPod 到 iPhone 引領出整個移動互聯網,Google 重新定義搜索引擎,Facebook 玩轉社交網絡。

而微軟只能拿着手上的燙手的諾基亞,已死的 Zune,和被 Google 擠到邊緣的 Bing,整個公司彷彿陷入中年危機,成為《創新者的窘境》的絕佳案例。

但鮑爾默也並非只懂銷售,只會咆哮。在他微軟生涯的後期,佈局了 Azure 雲服務,推動了 Office 365 的誕生。卸任前他宣佈了微軟重組計劃,執行「設備與服務」硬件+雲端的戰略。

或許,鮑爾默對微軟最重要也最被低估的貢獻,就是把微軟推向了雲計算平台,以及發掘了接棒人——納德拉。

他果斷削弱了 Windows 中心地位,把「雲優先」定為公司鐵律。他砍掉手機業務,轉向擁抱 iOS 和 Android 兩大對手平台。

納德拉全力推動 Azure 雲計算,收購併擁抱 GitHub 所代表的開源文化,與 Linux 從對手變為夥伴,更在 AI 浪潮掀起前,下注投資 OpenAI。

微軟的企業文化也悄然改變,從封閉保守轉向開放合作,從單純追求市場份額轉向精心培育開發者生態。

大刀闊斧下反而遍地開花,雲服務 Azure 從追趕者強勢崛起,業務直逼 AWS;訂閱制的 Office 365 成了微軟的現金牛;GitHub 和 LinkedIn 覆蓋了傳統社交媒體外的職業生態圈;而對 OpenAI 的前瞻性投資,則徹底刷新了業界對微軟創新嗅覺的認知,也把它推到了 AI 革命的最前沿。

納德拉不僅是改革了微軟,而是重新定義了微軟文化和市值。

在他治下的微軟,不再僅僅是警惕競爭對手的防守者,而是成為創新者和領軍者。

大船難掉頭,可納德拉幾乎是以一己之力,不僅避免了讓微軟撞向冰山,還把微軟從 Windows 換到了雲與 AI 的新航線。

2020s:注資 OpenAI,

賭贏了未來

數年前誰能想到,是微軟帶出的 AI 時代。

即便 Azure 的雲業務日益鞏固,納德拉治下的微軟也從未忘記移動互聯網時代起大早、趕晚集的慘痛教訓,以及把 Windows 當成下金蛋的雞後,微軟陷入的惰性與慣性,他們必須確保在下一個計算時代浪潮中佔據核心地位。

於是面對啱啱起勢的 AI,納德拉決定 All-in 入局,這並非無腦冒險,而是深思熟慮後的精心佈局。

OpenAI 有人才和技術,微軟有錢和平台,一拍即合下,2019 年微軟對當時還是一家前沿實驗室的 OpenAI 注資 10 億。

這筆交易的核心不止是資金,更在於 OpenAI 把模型訓練和研究工作獨家遷移到了 Azure 平台,微軟也成為 OpenAI 技術商業化的優先合作伙伴。

2020 年,微軟拿下 GPT-3 模型的獨家源代碼許可,開始着手往自家業務 Bing、Micrsoft 365 和 Windows 中深度集成,試圖在 AI 時代搶先起跑,重拾過去失去的市場。

2022 年,ChatGPT 橫空出世,成為移動互聯網之後第一個現象級的科技引爆點,生成式 AI 點燃了整個科技行業。

微軟近水樓台先得月,OpenAI 也投桃報李共成樓。

2023 年初,雙方合作邁入第三階段:微軟追加百億級美元新投資,繼續鎖定獨家雲夥伴、獨享源碼權限,並參與未來的商業化分成。

緊接着,以 Copilot 命名的 AI 功能和服務系列迅速落地,微軟利用 OpenAI 強大的模型能力,把自家核心產品線進行了全面 AI 化改造。憑藉與 OpenAI 的深度綁定,微軟成功地將自己置於當前 AI 浪潮的核心位置。

押注 AI,綁定 OpenAI,不僅是一次成功的技術投資,更給微軟注入了創新基因的強心劑。這既是微軟對失落十四年的救贖,也是微軟面向未來的信心。

五十年來,微軟的敘事充滿了戲劇性的轉折,從軟件巨頭到平台霸主,再到錯失移動浪潮後的失落十四年,最終憑藉雲和 AI 實現轉型復興。

五十年裏,交織着商業的精明與算計,技術的探索與突破,也有過保守、懦弱和踟躕。然而每一次的關鍵節點,憑藉着對未來的判斷和大膽押注,微軟一次次給自己續上了命,闖出了路。

如今的微軟,它既有巨頭的實力和地位,又展現出初創公司般的開放、敏銳和銳意進取。這或許是它走過半個世紀,依舊站在科技行業之巔的關鍵所在,也是微軟能再有下一個五十年的原因。