圖源:名創優品官方微博

2013年,葉國富創立名創優品,以線下售賣生活傢俱用品起家。經營12年以來,憑藉串聯在城市商圈與縣城街巷的門店網絡,名創優品儼然成為一個超越市場氣候的零售新貴。

2024年,名創優品新開店1219家,至年底擁有的門店數量為7780家。2024年名創優品實現169.94億元收入,按年增速為22.8%。所有跡象都表明,名創優品依靠規模性開店創造收入的邏輯並未發生變化。

變化的一面則是,名創優品的擴張重心從國內轉移到了國外,以及新增IP授權範圍來修復單店經營效率。

在這個拐點時分,看穿名創優品的商業模式本質,便將能預判到名創優品的未來走勢。

01

國內的商場不夠用了

成立至今,名創優品的經營業態始終和商場緊緊相連,因為葉富國相信,喜歡在十元店消費的,恰恰是一線城市年齡在18歲到29歲的年輕人。

此後,名創優品一邊喊着真正的消費升級是剔除LOGO,迴歸產品本質,為中國成熟供應鏈做代言,減少加價降低利潤;一邊卻巧妙地把價格定位9.9、19.9、29.9元……把店鋪開到了大型購物中心裏,生生把自身做成了「白牌中的名牌」。

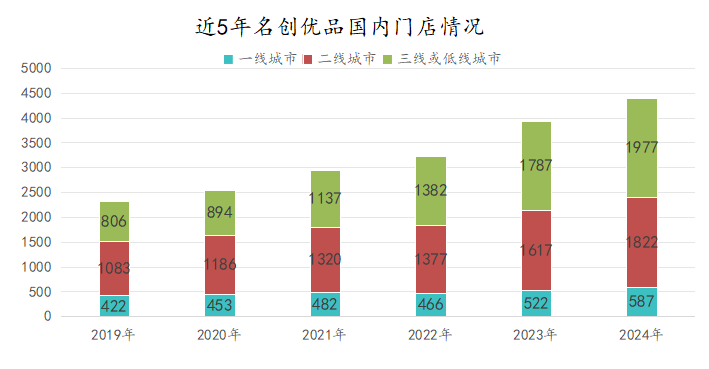

靠着先一二線,再三線或低線城市的鋪店邏輯,2013年只有27家門店的名創優品,五年後開到了3500家門店,翻了10倍,平均每年開店700家。截至2024年底,國內名創優品門店數量已達到4386家。

高舉高打的開店步伐之下,名創優品逐漸迎來發展瓶頸期。

拆分來看,2024年名創優品在一線城市已擁有587家門店,其在一線城市存量購物中心的滲透率已經接近50%的水平,如果剔除郊區購物中心數量(參考上海50%-55%滲透率),那麼名創優品在一線城市商場開店幾近飽和,24年Q4業績會信息也驗證了這一點。

此外,近5年來,名創優品在一線城市的開店步伐逐漸遲緩。而逐步滲透至二線、三線、低線城市的策略,則拉低了名創優品單店模型的效率:2024年,中國內地名創優品同店GMV迎來高個位數下滑。

退一步說,即便硬着頭皮進一步向邊緣地區下沉、全面佔據國內購物中心點位,按照國內購物中心項目存量接近6700個(中國連鎖經營協會,2022年)的數據,名創優品4386家門店在商場滲透率也已經達到66%,沒有多少增量空間了。

種種跡象表明,國內商場不夠用了,名創優品在國內收入已接近天花板。

名創優品的的解決之道是換個場景套公式,葉富國提出「百國千億萬店」,也就是說,名創優品立志佔領海內外大部分商場。

自從在新加坡開設了第一家門店後,名創優品持續擴張,版圖擴張到美洲、歐洲等地,先後踩下寸土寸金的曼哈頓到奢華的紐約時代廣場版圖。2024年新開的1219家門店中,海外新開店就佔大半(631家),且海外市場收入貢獻近40%,已經成為集團增長的第二曲線。

不過,隨着開店位置的轉移,名創優品的單店運營成本也正在上漲,比如,包括租金與人工成本在內的銷售與分銷開支,暴漲54.32%,遠超收入或門店擴張速度。

國內商場門店飽和、海外商場成本高企,名創優品何不換一個解法,何以如此執着於商場業態?

02

葉國富的流量焦慮症

萬達集團創始人王健林就曾強調:做購物中心,一定要先租後建,招商在前,建設在後。一個商業地產項目就像拼積木,要找到合適的商戶放到合適的鋪面上。

依據不同的功能,可將商場的業態分為兩類:吸引人流的、流量變現的。

一般來說,商場中,高頻、剛需的餐飲雖然承租能力一般,但因為客戶粘性大、逗留時間長,卻因為引流能力強而成為商場經營的中流砥柱。屢現排隊盛況的海底撈、文和友,能夠攜流量以令地產,把房租打下來就是因為自身的「網紅效應」。

而另一種,商場中數量最多的零售業態,因為承租能力相對較高,擔任變現的角色,它們承擔高昂的租金進商場,主要為了流量而來,比如商場一層的美妝、鞋帽服飾等。

綜合來看,雖然名創優品極力將自身定位為高頻消費屬性的生活方式品牌。但事實上,名創優品作為線下零售的代表,促使其走進商場的背後是深深的流量焦慮。

首先,名創優品自身對用戶的吸引力並不算高。

從品類上來看,生活日常用品因具有即時消費的特徵,滿足這一消費需求的供給方通常街邊五金店、社區超市的業態存在,營業時間拉長至5:00-23:00不等,以滿足隨用隨買的消費需求。

名創優品顯然並不具備這一特徵,《名創優品的101個新零售細節》介紹,名創優品最初在全國範圍內鋪店發現,名創優品門店在三四線城市或者一二線城市的街邊巷口門店的銷量,反而不如一二線城市的商場門店。可見,對客戶來說,名創優品並不具備足夠的吸引力。

而後期進駐商場後,名創優品同樣絞盡腦汁的將商場流量變現,比如開在北京盈科中心的名創優品,選在地鐵與商場的交匯處;開在北京合生匯的名創優品,選在了扶梯口位置……等等。

其次,名創優品會員粘性較可比企業表現平庸。

204年Q4業績交流交流數據顯示,2024年名創全球註冊會員數突破1億,會員消費佔比接近60%。要知道,經營形態與之類似、客單價更高的無印良品,其會員銷售佔比高達80%。可見,名創優品在提升會員粘性和復購率上,還有一定進步空間。

最後,名創優品將自身定義為體驗式消費,客戶在店內停留時間較短。

名創優品門店動線設定為收銀台在門口,這為消費者購物提供了便利,但這種超短的動線設計方案卻降低了用戶逗留時長,並削弱了自身客單價提升的潛力。可供參考的案例是,將收銀台設在出口處的宜家、設在門店中央的屈臣氏等,主打探索式購物,相較於同行則有更高的客單價。

03

能複製出一個泡泡瑪特嗎?

理解了名創優品寄生商場業態背後的流量焦慮,我們就可以順滑理解其為什麼從實物零售跨界到了穀子經濟——

既然走量天花板明確,那麼不如換條路走溢價路線。

摸着泡泡瑪特過河,名創優品已經通過IP化悄悄提價了:

一方面、整體通過合作IP授權產品提高溢價。數據顯示,名創優品IP合作個數從20年的17個,增加到23年的80個,合作庫涵蓋漫威、芭比、Chiikawa等熱門IP。23年,名創海外IP佔比已經提升至40%+。

對應地,IP授權產品預計較普通產品定價高出25%-200%,因此,隨着IP授權佔比的提升,名創產品平均售價也在緩慢爬坡中,2024年名創優品在國內市場定價由13.8元上漲至14.3元。

另一方面、單獨孵化IP業務TOP TOY。2024年,名創孵化的潮玩集合品牌TOP TOY在國內開店數從148家開到276家,平均定價57.8元是名創優品的4倍,總GMV按年提升41%到11.5億元。據彭博社引述消息報道,名創優品集團正在考慮將TOP TOY擴展至全球市場,並分拆在香港上市。

這與泡泡瑪特早期拿授權做IP運營的路徑出奇的一致。2000億市值固然讓人心動,但投資者最為關心的問題是——

名創優品能複製出一個泡泡瑪特嗎?

我們認為很難:

泡泡瑪特的歷史告訴市場,只有從根源上擁有IP自主權,才能從內卷環境中走出獨立行情。

泡泡瑪特早期在衆多授權IP中,押中Sonny Angel出圈,但當Sonny Angel賣火後,版權方卻擔心單一渠道會不受控制進而分走利益,因此取消對泡泡瑪特的授權,轉而培養更多的分銷商。

此後,泡泡瑪特頓悟「借流量輸血,不如主動用IP造血」,纔開始堅定走IP孵化之路,直接合作上游設計師及成立工作室買斷版權,這才成為現象級IP品牌。

反觀名創優品,IP庫主要綁定上游版權方尋求合作,這種模式令其收入和利潤空間大打折扣。

以芭比為例,據版權方美泰公司對外介紹,他們和超過100個品牌簽署了授權協議,合作方包括XBOX、Zara、Crocs、Balmain、Vivienne Westwood、Gap等,涵蓋了餐飲、服飾、遊戲、社交等領域。可以說,電影走紅後的現實世界裏,《芭比》的聯名也做到了萬物皆可芭比。

名創優品就是其中的百分之一,據浙商證券數據顯示,由於實物層面的稀釋,i名創優品店鋪客流量在短期達到峯值後迅速回落,這也使得名創不得不疲於奔波,在市場中不斷尋求新的IP合作。

歸根到底,這套買IP開門店的模式幾乎沒有任何門檻,這也是今年穀子經濟走紅冒出許多新玩家的原因,KKV、Kis King、TOP TOY等IP搬運工並沒有本質區別。

最後,2024年TOP TOY啱啱扭虧為盈,但付出的代價是平均定價的走低,授權IP費用按年近30%的增長,未來TOP TOY能否穩定脫離虧損、名創優品能否真正脫離商場渠道對增速的物理限制,恐怕都要取決於能否孵化出自身的「MOLLY」。