本文來自微信公衆號:人神共奮 (ID:tongyipaocha),作者:思想鋼印,原文標題:《「美債崩潰"真相:流動性危機中的4個建議》,頭圖來自:AI生成

一、美債還安全嗎?

上周,很多投資全球固定+產品的投資者都嚇了一跳,怎麼一周把兩個月的收益都跌完了?要知道這一類產品一直很穩,但賺錢也不容易,真是應了那句形容固收產品的老話——「賺錢很慢,虧錢很快」。

而且這一次的罪魁禍首是一向被認為避險資產的——美國國債。

更可怕的,還有很多傳言:

懂王與全世界為敵,大家都不要美債了;

我們要跟醜國打金融戰了,終極武器就是我們手裏的美債;

懂王要向全球投資國債的國家政府收利息稅,現在大家都在賣……

看上去也挺像那麼回事,上周美國出現了「股債匯三殺」,以往只出現在金融危機時的新興市場,除了長期國債大跌外,美元指數上周下跌3%,標普500上上周下跌9.08%。

如果真是這樣,那就要天下大亂了,美債跟美股的地位完全不同,幾乎所有的外幣理財產品和QDII債券類產品,多多少少持有美國國債,越是低風險的產品,美國國債的佔比越高,所以有很多人問我:理財沒到期,沒法贖回怎麼辦。

重要的結論,我還是要先放在開頭明確地說:至少目前不會發生這樣的事,美國國債目前還是安全品種。

當然,這些說法並非空穴來風,目前美債的交易邏輯,從傳統的避險資產,轉向美國國家信用風險提升,導致部分美債被拋售,反映出全球(包括美國本土)投資者,對美國整體政策的不信任,美元和美債作為無風險資產的地位被動搖。

只時目前還沒有那麼嚴重到要崩盤的地步,本文就來聊一聊兩個重要的問題:

問題1:這一次的美債危機,到底是誰在賣?

問題2:為什麼現在暫時還不用擔心美債為核心的理財產品的安全?

首先,我們要知道,10年期以上的長期美債中出現大跌,其實在每一次金融危機中都出現過。

二、危機中的避險資產們

債券投資看上去很簡單,其實不光門檻高,做得越深越需要經濟學的研究基礎。不過,對於普通投資者,一開始只需要搞清楚一對反直覺的概念:

債券價格上漲,到期收益率下降,投資者賺錢;

債券價格下降,到期收益率上漲,投資者虧錢。

主要是因為,債券到期價格是固定的,上漲就意味着到期收益率下降(可以參考我之前的文章《又雙叒叕「破淨」了,這些理財產品到底投些啥啊?》)。

分析債券的文章,有些地方是用「到期收益率」,有些地方用「債券價格」,這兩者的方向是完全相反的,實在想不明白的先死記住這個答案,以後慢慢就明白了。

理解了債券這個「反直覺」的關係後,就可以回到主題。

國債一般而言,是避險資產,畢竟是國家信用擔保的,所以在風險來臨時,首先會出現「債券到期收益率下降,債券價格上升」的現象,主要原因有兩個:

一方面宏觀風險常常導致經濟衰退,市場上的資金需求降低,利率下降,同時央行就會降低政策利率,以刺激經濟;

另一方面,債券的風險小於股票,股票大跌時,會有資金從股市轉到債市,推動債券價格上漲,到期收益率下降。

我國近兩年的10年期國債到期收益率從3%以上,一路下降到最低1.59%,正是反映第一條邏輯。

中短期內突發危機也是如此,2020年年初,疫情突發初期,全球的國債收益率都出現了突然的大幅下降,中國10年期國債從3.2%降到2.4%,美國更是降到0.5%。

但上面主要是衰退和普通危機,危機大到一定程度,後面就又不一樣了。

比如2020年疫情暴發期的10年期美債,從2月下旬危機爆發至3月初危機急劇惡化期,在經濟陷入衰退和市場避險情緒的共同推動下,投資者大量買入美債,導致收益率迅速下行,首次跌破0.5%,創下歷史新低——這一切都符合傳統的投資邏輯。

然而到了3月第二周,隨着部分投資者獲利了結,以及市場對政策刺激的預期增強,10年期美債收益率出現強勁反彈,周內上漲約40個點子,令躲避到此的投資者虧損加劇——跟上周出現的情況是一樣的。

實際上,大部分避險資產都有這個特點。

最典型的避險資產是黃金,2020年危機剛開始的時候,也是像這次一樣一路上漲,卻從3月9日開始連跌10天,從1680美元跌到1473美元,很多人躲過了美股的下跌,反而栽在看似安全的黃金手裏。

日元也是傳統的避險資產,2020年危機初期,投資者尋求避險資產,推動日元升值,美元兌日元從2月21日的111.83,大幅升值至103.08,但此後,美元流動性緊張導致發「美元荒」,日元又急速貶值至111.71。

美元本尊也逃不過大漲大跌的命運,美元指數先從99.9跌到3月9日的94.63,再上漲到3月20日的103,可到了23日,聯儲局以無限QE提供充足的美元流動性後,又大跌四天至98.34。

避險屬性的資產在危機中並非絕對安全,主要還是流動性衝擊,比如上周美債下跌的直接原因是「基差交易」的強行平倉,這在歷次危機中都出現過。

三、基差交易與流動性危機

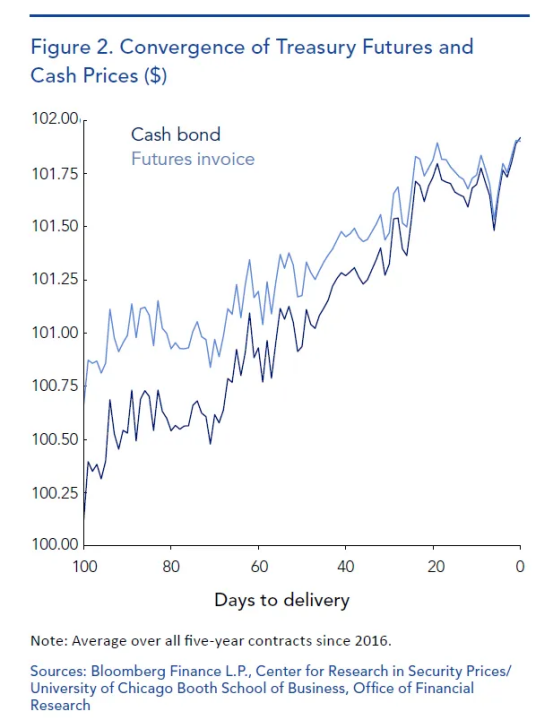

所謂「基差交易」,是持有美債多頭的同時,拋空有升水的國債期貨,賺這一部分無風險收益。

比如4月14日7點多,美國10年期國債收益率為4.44%(現貨價),但2505期貨合約的交易收益率為4.406%(期貨價),因為有持有時間成本,所以一般期貨收益率總是小於現貨收益率(即期貨價格高於現貨價格),高的這一部分,就叫「基差」。

但到了交割日,期貨和現貨的價格就會合一,這個過程,要麼現貨收益率下降,要麼期貨收益率上升,不管怎麼走,基差只要歸零,「基差交易」就是穩賺不賠。

具體而言,基差交易分為三步,先購買國債(相當於沽空國債現貨收益率),同時把這些國債抵押給金融機構,用孖展沽空期貨價格(即做多國債期貨收益率),賺中間差價的無風險收益。

但基差非常小,要開高槓杆纔能有足夠收益,加上基本上是無風險收益,所以國債基差交易一般都是50倍以上的槓桿。

基差交易正常市場中是穩賺不賠的,但到了金融危機的時候,就不一定了。

金融危機通常是股票先開始下跌,很多資金都是加槓桿的,跌到一定程度,就要追回保證金,投資者就需要賣出手上其他投資品種,由於此時國債一般都是上漲的,有利潤,往往成為率先平台的品種。

如果危機發酵,賣國債的人多了,國債價格會出現快速下跌,出現基差低於回購利率的情況,穩賺變成穩虧,進一步加大了拋售力度,就有可能出現期貨價格和現貨價格的背離,此時期貨和回購市場都會要求追加更多抵押品,若對沖基金無法滿足要求,貸款方將沒收抵押的國債並拋售至市場,引發債券收益率的進一步上漲,形成反饋放大。

基差交易之所以平時能「穩賺」,是因為金融機構為了孖展利息,承擔了流動性的成本,一旦危機爆發,這個成本急劇放大,自然這個交易就不成立了。

所以,可以通過隱含回購利率和聯邦基金利率之間的差異,來判斷流動性衝擊的大小。上周四的時候,懂王宣佈暫緩對等關稅90天后,CTD隱含回購利率較OIS僅高出20-30個點子,遠低於2020年超200個點子的極端水平,還在可控程度內。

另外,也可以從2年期國債與10年期國債的利差判斷,因為2年期國債等同於現金,基本上沒有槓桿,且為外國政府主要持有,上周2年期基本不變,期限利差放大,也說明長債下跌的主要原因是普通交易機構造成的流動性衝擊。

如果只是流動性衝擊,聯儲局的工具可太多了,完全可以通過放寬銀行槓桿限制來緩解整體流動性壓力,聯儲局不會在同一個地方犯兩次錯誤,2020年,聯儲局為了流動性,甚至親自下場購買高等級美債ETF。

不過,市場的擔心並非沒有道理,真正的危機不是長債的下跌,而是「股債匯」三殺——這種「三殺」以前出現過嗎?

以2020年股災為例,危機從3月21日開始,前兩周,美股和美元一起跌,但美債上漲;第三、四周,10年期國債和標普500一起下跌,但美元指數上漲;到了最後一周,美元和美債一起下跌,美股卻開始反彈了。

三個總有一個漲,體現的是流動性衝擊,資金在危機中東躲西藏,但沒有離開美元體系。

特別是美元和美債這兩種避險資金一起下跌,歷史只出現過四次,共七天,通常是流動性危機大幅緩解之後,避險資產湧向風險資產,而這一次完全不符合。

「股債匯」三殺只說明一件事——有資金離開美元體系,比如上周狂漲的黃金、歐元和日元。所以,前任財長耶倫才用「瘋狂的自殘」來形容此次關稅政策。

很多自媒體開始聯想,會不會從這一次開始,全球各國離開美元資產,美元帝國就此崩潰呢?

但還是那句話,外國資金拋售的佔比並不高,最新聯儲局託管數據顯示,4月2日至9日外國持有美債僅減少36億美元,且官方部門持倉平均久期僅5年,拋售壓力或有限。

實際上,也只有4月10日這一天出現過「三殺」,美債是7號開始跌,而當天美股已經止跌了,從周的維度看,上周美股實際上是大漲了5.7%,並沒有「三殺」,體現的更多是流動性危機的特點。

所以我的答案仍然很明確,未來某一天也許會,但現在條件並不成熟,理由還是這次關稅戰的原因,貿易不平衡。

四、人民幣能不能代替美元?

很多網友喜歡用「戰爭思維」去思考金融問題,但在金融市場,所有人都面對着一個共同的敵人——風險。

中國持有美債7000多億美元,去年在金融市場一片繁榮的背景下,賣了一年,才賣了500多億,不到7%,如果中國對美債發「襲擊」,比如短期內大量拋售美債,必然會引發全球投資者的拋售,確實會造成美債崩潰,但實際上又賣不了多少,全部都是在砸自己的貨,這些都是多年外貿企業辛辛苦苦積累下來的財富。

而且,中國持有的美債不到2%,大量美債掌握在全球投資者手裏,美債崩潰,等於全球金融市場崩盤,全球經濟倒退20年,全球經濟增速每下滑1%,貧困人口就會增加1億人,死亡人數增加100萬,這跟發動一場戰爭沒有什麼區別。

實際情況比想象的更復雜,中國如果未來經濟不發生大的結構性變化,持有的美債比例就很難壓縮。

這主要是因為,國際貿易中,用什麼貨幣結算,通常是由買方決定,如果中國的全球製造業中心的地位不發生變化,順差一定會帶來大量美元。企業售匯給央行後,央行不能放在手裏。因為美元一直在貶值,買美債還有4%以上的利息,買日本債券,收益才1個點,其他國家的債券,發行量根本不夠。

當然也可以買黃金,但大家都買黃金,金價就上天了,還是無息資產,美債有高利息墊對沖波動,黃金的波動就是純粹的虧損。

還有,買了黃金你放在哪裏呢?如果要運回來,逆差國手裏可能根本沒有那麼多,運不回來的話,等於你的財富都在別國手裏。

所以根本原因在於國際貿易的順差美元,全球需求美國是大頭,大家都不得不買美債,中國已經儘可能地少持有美債了。

這跟現實中的債務是一樣的,一筆鉅額債務,往往都是債主想破產,債權人不想讓它崩,我們天生就是國際秩序的維護者,這不是形象問題,而是利益問題。

那有沒有可能跟其他國家聯合起來,在國際貿易中使用其他貨幣呢?

當然是有可能的,我們國家也一直在努力,但問題的根源在於,我們是生產國,我們的產能是為全球準備的,必然有順差,如果用人民幣結算,花出去人民幣一定小於收進來的,可只有我們能發行人民幣,國家現在用「貨幣互換」來解決這個問題,但量遠遠不夠,而且我們看得上的國家的貨幣,人家不一定願意換,願意換的國家的貨幣,我們又看不上,這就是一個悖論。

一切的問題在於消費,只有你變成消費者,跟他國買東西,貿易平衡了,人民幣纔可能走出國門。

以前經常有人說美國人發了一些鈔票,就把真實的商品全部搬回家,賺大了,實際上,如果有這麼好的事情,這次的關稅大戰就不會發生。任何事情都是要付出代價的,政府財政赤字、民衆過度舉債消費、貧富差距拉大、製造業衰退,都是美元國際儲備地位的代價。

所以國際儲備貨幣的地位是一個結果,而不是願望或者努力的目標。這一次歐元升值的最多,但歐洲人高興嗎?並沒有,因為歐盟對美國有大量的貿易順差,出口競爭力下降了。如果人民幣開始升值的話,我們的GDP很快能超過美國,喫瓜羣衆開心了,但出口企業哭了。唯有美元升值時候,對於美國的老百姓相對而言,沒有太多地感到不好,因為他們是進口國和消費國,物價便宜了。

人民幣想成為全球儲備貨幣,我們就必須成為消費國,一旦成為消費國,就等於複製美國現在的道路,我們願意嗎?

問題現在很清楚了,美國不願意只當消費者,那麼我們也需要加大內需市場,隨之變化。哪一天他們發現,製造業根本回不去,物價控制不住,又回頭降關稅,咱們再好好做生意。我們要增加經濟結構的適應能力,金融戰的思維只是異想天開,不是解決問題的辦法。

五、近期配置的4個建議

最後說幾個實際理財投資的觀點吧:

首先,長債的危機並沒有過去,既然市場已經看到了,債券是懂王的「軟肋」,那未來這裏可能會反覆被攻擊,使得債券——主要是長債的波動加大,但又不會突破上限,不會危機失控,因為聯儲局工具箱裏的貨太多了。

其次,看美元信用,主要是看短債。長債的波動是由其投機性造成的,短債受現實的「地心引力」更大,投資性小,槓桿資金少,相對穩定,2020年3月的股災中,所有「避險資金」中只有短債的波動比較穩定。

再次,黃金並非絕對安全。黃金是現在唯一的避險資產(美短債算半個),資金都湧入這個方向,導致投機資金也大規模進入。可安全資產圖的就是一個安全,漲得太快,本身就是一種不安全。抗戰重慶大轟炸時,留在大街上的人被炸死的不多,躲到防空洞的上萬人卻因缺氧活活憋死了。被安全資產「悶殺」,是流動性危機的典型現象。

最後,風暴中心,反而暫時是安全的。這一次護盤,政治總動員的一部分,國家隊毫不掩飾,就是做給市場看,類似銀行擠兌時,把銀子放在櫃台上開放取款,以樹立全球投資者的信心。

當然,並不是所有的A股,只是一小部分指標股。

本內容為作者獨立觀點,不代表虎嗅立場。未經允許不得轉載,授權事宜請聯繫hezuo@huxiu.com如對本稿件有異議或投訴,請聯繫tougao@huxiu.com

End

想漲知識 關注虎嗅視頻號!