文|新財域

重組本是好事,卻讓碧桂園弄的不太好。近日碧桂園發布的境外債重組支持協議,引起不少債權人的質疑。

面對化債困境疊加造血不足等難題,碧桂園未脫困卻不忘給自己「激勵」,着實讓人感覺不到誠意與信心。

未脫困先分羹

正在艱難化債的碧桂園,用一紙協議,再次激發了不少債權人的不滿。

4月11日,碧桂園發布《境外債務重組的重大進展訂立及邀請加入重組支持協議》,擬通過「現金+債轉股」組合優化債務。

按照碧桂園的公告,目前碧桂園已經與專案小組協定重組建議的主要條款,佔其現有債券債務本金總額的29.9%。

作為註銷現有債務的回報,債權人可以在包括現金回購、強制性可轉換債券、兩套強制性可轉換債券+部分新債券的方案、替換新債券這5個計劃對價選項中做出選擇。

碧桂園認為,建議重組預期會帶來多重效益。一方面,通過強制性可轉換債券轉換債務為股權及通過經摺現現金要約收購減少債務的流程,可以紓緩資產負債表的壓力,潛在減少債務最多約110億美元。

另一方面,重組將使碧桂園目前的加權平均孖展成本大幅減少,就現有債務而言約為5.8%,重組將使得減少至每年1.0%、2.0%或2.5%。從而加強碧桂園償付其債務責任的能力及減輕境外流動性壓力。

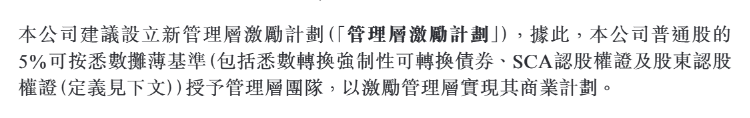

按道理說,與持有29.9%境外債的債權人達成重組條款,本應是焦點。然而市場卻將目光鎖定在公告中的另一項安排:碧桂園計劃將5%普通股授予管理層作為激勵,按公告發布時123億港元市值估算,這部分股權價值約6.16億港元。

此外,在此次計劃中,在債權人被迫接受每股2.6港元債轉股價格時,控股股東楊惠妍家族卻能以每股0.6港元將股東貸款轉股。這樣的雙重標準,也被部分投資者視為「劫貧濟富」。

截至2024年末,碧桂園現金及等價物僅63.6億港元,而一年內到期的債務高達1374億元人民幣。

面對這樣的困局,碧桂園曾塑造與債權人「共渡難關」的形象也被扯的粉碎。

2023年,碧桂園總裁莫斌年薪從300萬降至12萬,楊惠妍、楊子瑩、陳翀等一衆高管也將薪水統一下調為年薪12萬元。如今困局沒有解決,卻先給自己「發點錢」。此舉無異於向債權人宣告:「債務難以兌付,但管理層利益不容削減」。

或也是受到這樣的心態影響,境外債的重組公告對於碧桂園的股價幾乎沒有任何拉動,始終在0.4港元/股附近徘徊,比2023年已縮水超過90%。

資產騰挪術失效

回望碧桂園的化債歷程,這場6億港元激勵風波不過是長期治理積弊的集中爆發。

2023年8月,這家曾經的「宇宙房企」首次承認流動性危機,成為繼恒大之後第二家公開債務違約的頭部房企。彼時,其總負債已逼近萬億大關,而賬上非受限現金僅能覆蓋5%的短期債務。

為了求生,碧桂園開啓了一場慘烈的「斷臂行動」:2022-2024年累計處置資產回籠超600億元,包括折價拋售佛山雙子星塔、廣州亞運城等核心項目;員工規模從巔峯期的6.9萬人砍至2.3萬人,裁員比例接近70%;土地儲備從2021年的1.42億平方米銳減至2024年的5800萬平方米,相當於三年間「揮刀自宮」近60%的糧倉。

3月30日,碧桂園發布2024年報,截至2024年12月31日,碧桂園實現總收入2528億元,按年減少37%;淨利潤-351億元,按年收窄82.5%,歸母淨利潤-328億元,按年收窄81.6%。

然而減虧並非來自碧桂園的經營開始向好,而是用整體銷售規模收縮以及大幅壓降非核心必要支出所換來。

根據年報,2024年碧桂園實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約為472億元,較上年的1743億元大幅減少73%;歸屬公司股東權益的合同銷售面積約492萬平方米,較2023年同期的2170萬平方米,減少77%。同時,2024年碧桂園營銷及市場推廣成本和行政費用按年下降40.2%至108億元,費用進一步縮減。

即便如此,碧桂園債務雪球仍在膨脹——截至2024年12月31日,碧桂園總借貸為2535億元,其中流動負債為2268億元,總借貸中有1881.93億元已發生違約或交叉違約。此外,公司還有1374.13億元債務需要在一年內償還。可以說,債務重組幾乎成為碧桂園的最後一根救命稻草。

根據最新方案,碧桂園計劃通過「削債+展期+股權置換」組合拳,將境外債務從157億美元壓降至47億美元。但這套組合拳同樣打的債權人「鼻青臉腫」:選擇現金回購的債權人本金回收率僅10%,而接受展期的債務期限最長延至11.5年,利率卻低至1%-2.5%。幾乎可以說,這是債權人用本金來填碧桂園的窟窿,關鍵還要倒貼利息。

更讓債權人們感到憂慮的是,即便完成債務重組,碧桂園的造血能力仍然在持續衰退。

由於碧桂園超過7成土地儲備位於非一線城市,或者說主要集中於三四線城市。經歷這幾年的洗禮,這些區域的樓市仍然在經歷冰封。

更殘酷的現實是,2024年,其銷售額按年暴跌65%至605億元,不足2020年巔峯期的十分之一。由於碧桂園主力土儲區域樓市正在經歷「冰封」,相比熱點城市,這些城市的庫存去化能力更弱、時間更長,甚至可能部分存量房淪為「死庫存」,這對碧桂園來說,都不是什麼好消息。

失血循環待解決

當人們拿碧桂園與恒大類比的時候,碧桂園曾經多次強調「我們不一樣」。

但從經營情況來看,其實兩者困境的相似度遠超預期。

2024年財報數據顯示,碧桂園股東應占權益已為-71.85億元,這幾乎意味着即使碧桂園將所有資產變現,股東也無法收回本金。

今年以來,頂層多次提出穩住樓市股市的論調,一線城市也陸續鬆綁限購、降低首付比例,這一針強心劑確實起到了一定的效果,如北京、深圳開年首拍,都拍出了不低的價格,樓市回暖似乎正在進行。

但這樣的效果想要傳導到碧桂園身上,顯然還需要不少的時間。從2024年碧桂園的交付情況可以看出,超六成都是2018年前銷售的滯銷項目,資產質量並沒有得到優化。而目前每年超2000億元的保交樓支出,又擠佔了轉型代建、物業等輕資產賽道的資源。

按照一些投資預測,碧桂園即便債務重組成功,未來5年仍然需要每年減少300億到400億元的債務,纔有可能平穩落地。但這需要銷售額穩定在800億元以上,平均每月50億元。

那麼我們看看碧桂園2025年的銷售如何:1-2月權益合同銷售金額為45.6億元。

嗯...這說明碧桂園還是有很大的化債壓力。

如今這還沒脫困,先開始考慮自己「分羹」,讓碧桂園的信任度進一步崩塌。當前,樓市正在從「高槓杆、高周轉」轉向「民生託底+優質資產運營」。在這一輪變局中,碧桂園能否擺脫「第二個恒大」的標籤,或許不取決於債務重組的技術操作,而在於能否重構一種更公平、更透明的利益分配機制。當管理層在危機中優先考慮自身利益時,債權人、購房者和投資者的信心便加速流失。

畢竟如果船長都沒心思去救船裏的人而忙着只給自己穿「救生衣」,船上其他人的命運,確實就很難說了。