本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

凡人皆有一死,细胞亦是如此。

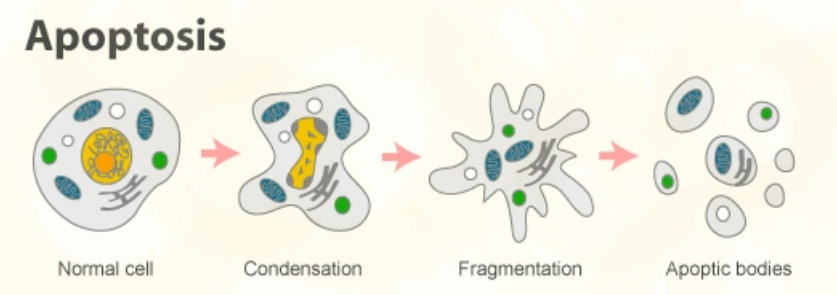

作为生物体最基本的构成单位,每一秒都有无数细胞“死亡”,导致这些细胞死亡的最主要原因,即是细胞凋亡。所谓细胞凋亡,不同于被动发生的细胞坏死,而是由特定基因驱动的主动过程,可以看作是细胞的寿终正寝。

然而,当细胞发生基因突变而产生癌变时,就会异常地加速繁殖,而且也不会像正常细胞一样触发细胞凋亡。现存的大多数癌症靶向疗法,主要通过激活免疫系统的方式来杀死癌细胞,可其实如果能够诱导癌细胞重启凋亡,那么也有望高效地杀死癌细胞。

细胞凋亡这一概念,最早由Kerr等三位科学家在1972年首次提出,但直到1985年细胞凋亡途径中的重要蛋白Bcl-2蛋白家族被发现,这一研发思路才真正开始在产业中得到落地。

通过抑制关键蛋白,而重启癌细胞的主动凋亡,这一原理看似并不复杂,但却在产业落地过程中遭遇巨大的困难。如今四十年的时间过去了,无数药企入局研发,可除了艾伯维的维奈克拉(Venclexta),再无第二款细胞凋亡疗法获批。尽管维奈克拉在商业化方面大放异彩,但依然存在一定的安全性问题。

巨大的临床未满足需求下,亚盛医药的1类新药力胜克拉片(lisaftoclax,APG-2575片)上市申请于11月16日获得CDE受理,并被CDE纳入优先审评。极有可能成为中国首款,全球第二款细胞凋亡疗法。

细胞凋亡疗法即将迎来“关键一跃”,一个崭新的时代或许就要开启。

01

Bcl-2成药的三座大山

细胞凋亡是一种全新的解题思路,因此并没有任何的研发经验可以借鉴,药企只能摸着石头过河。既然是摸着石头过河,其中就必然伴随着失败,Bcl-2的研发之路,堪称一部药企失败血泪史。

Bcl-2的成药难点主要有三个:成药性与分子活性的兼顾、水溶性问题、靶点问题。这每一个问题背后,都花费了业界十年的时间去寻找答案。

首先,Bcl-2家族是通过形成二聚体的方式来实现功能,隶属于PPI结合(蛋白-蛋白结合),结合界面很大,通过20个氨基酸形成一个复杂的相互作用区域。如果想要通过小分子药物去阻断PPI结合,做出来的分子量肯定非常大,成药性很差,是很难落地药物临床研发的。

但如果分子量过小了,又极有可能遇到分子活性不够高的问题,进而造成细胞水平的脱靶问题。因此为了兼顾成药性与分子活性,药企只得一次又一次地进行尝试,在两者之间寻求平衡。

可这仅是困难的开始。当药企找到了合适的分子后,又会遇到水溶性问题的新问题。Bcl-2最好是每天给药,这就意味着分子必须具备很好的水溶性,才有做成口服的可能。在无数分子中筛选出水溶性好的分子,这就成为挡在Bcl-2靶点前面的第二座大山。

最后则是靶点问题。Bcl-2家族有Bcl-2、Bcl-xL、Bcl-w等多个靶点,到底应该靶向哪个靶点呢?最开始的时候,业界也曾尝试使用多靶点的分子,但经过不懈的努力证实,Bcl-xL,Bcl-w靶向剂会杀死成熟的血小板,因此只有靶向Bcl-2单个靶点的分子才是最合适血液瘤的。

一个又一个的困难,使得Bcl-2成药之路颇为坎坷。从最早的生物化学,到后来的结构生物学,药企经历了无数迭代,才最终筛选出兼顾成药性与分子活性、水溶性又好,又不会脱靶的有效分子。

亚盛医药的创始团队是最早一批关注Bcl-2靶点的科学团队,两位创始人王少萌、杨大俊早在20世纪90年代中期,就在乔治城大学Lombardi 癌症中心开始研究Bcl-2靶点。

2003年的时候,他们在美国成立了Ascenta Therapeutics 公司,正式着手进行Bcl-2靶点的产业落地。一年之后开始推进当时最有效的,也同时抑制三个Bcl-2家族蛋白(Bcl-2,Bcl-xL andcl-1)的口服小分子抑制剂AT-101进入美国临床试验。不过,受限于当时的技术,AT-101的后续研发还是走了许多弯路。

经历了AT-101试错以及长达二十年的沉淀,亚盛团队拥有了极强的研发竞争力,仅实验室的先导化合物和各种优化的小分子化合物就做了成千上万,关于Bcl-2的专利和文章更是绝对全球领先。在经过数千分子筛选后,亚盛医药最终在2013年选出了合适的新分子APG-2575,并在2018年将其推进至临床。另一方面,同样经历了两次失败的艾伯维,也在2016年成功孵化了维奈克拉。

无论是已经成药的艾伯维,还是已递交新药上市申请的亚盛医药,它们都是经历了一次又一次失败才摸到了胜利之门。

02

不完美的突破

作为一种全新的抗癌思路,细胞凋亡疗法可谓意义重大,它可以解决传统小分子药物的耐药性,有望成为BTK抑制剂后的重磅药物。

一项真实世界研究表明,伊布替尼治疗失败后,换用免疫化疗的客观缓解率(ORR)为25%,换用CD20单药的ORR为36%,换用Bcl-2抑制剂的ORR可高达76%。美国国家综合癌症网络(NCCN)指南已将Bcl-2抑制剂推荐为BTK治疗失败的CLL/SLL患者的治疗首选。

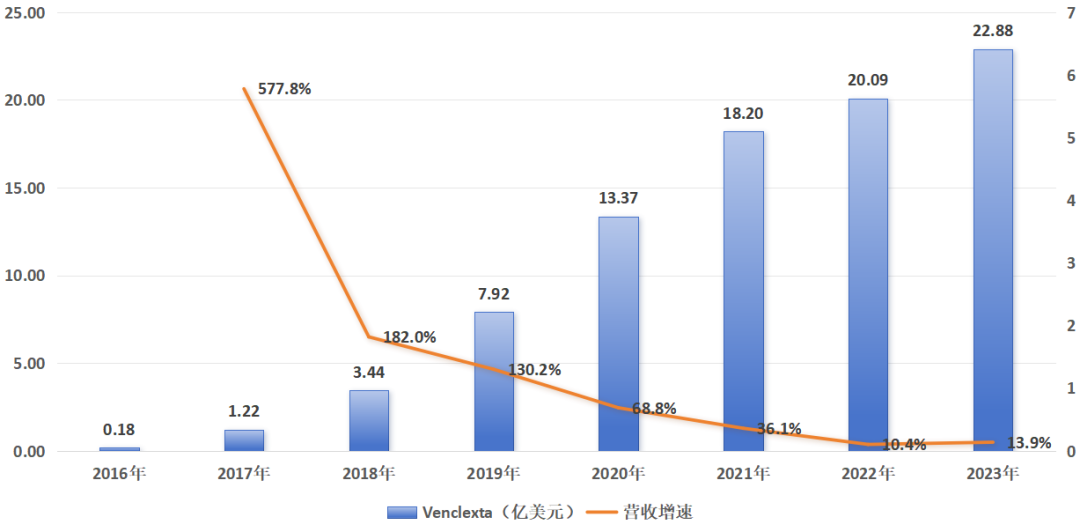

维奈克拉是目前唯一一款上市的细胞凋亡疗法药物,一经上市即获得了投资者的热切关注,并且不负众望的成为营收超20亿美元的重磅药物。艾伯维2023年报显示,维奈克拉营收达22.88亿元,同比增长13.9%。

图:维奈克拉营收趋势一览,来源:锦缎研究院

然而,维奈克拉不俗的商业化表现背后,却是不可忽视的临床风险。尽管维奈克拉在临床设计时,已经选择保守的剂量递增方案进行给药:从低剂量逐步增加,第一周至第五周逐渐进行剂量爬坡,到达第五周后才能开始维持最大剂量。

但即使如此却依然会出现严重的肿瘤溶解综合征(TLS)。2022年的时候,英国药品和健康产品管理局(MHRA)发布了关于维奈克拉会出现肿瘤溶解综合征(TLS)的风险警示:部分患者在使用最小剂量的滴定方案时,依然出现了TLS导致的死亡报告。

自2016年4月获批,至2021年10月,英国不良事件报告系统(黄卡系统)共收到28份与维奈克拉使用有关的TLS疑似药品不良反应报告,其中有7份为死亡报告。

无可否认,维奈克拉是一款成功的药物,它成功开启了细胞凋零疗法的大门,并且已经取得了商业化的成功。可受限于安全性问题,导致其注定不会成为一款完美的药物。

03

厚积薄发的“飞跃”

维奈克拉证明了细胞凋亡机制是成功,但同时安全性问题也不容忽视。Bcl-2抑制剂临床上的最大痛点,不在于疗效的提升,而在于安全性风险的降低。

亚盛已递交新药上市申请上市的APG-2575,正是一款安全性显著提升的Best in class产品。基于药代动力学方面半衰期较短的独特性,APG-2575能够更加快速的进行给药。在临床设计中,APG-2575没有选择维奈克拉的每周剂量递增方案,而是采取每日剂量梯度递增给药,4-6日达到目标剂量,用药方案更加灵活,患者应答速度也更快。

经过了1000多位病人的临床验证后,APG-2575相对看似更激进的剂量递增方案并没有发生严重的TLS反应,恰恰相反APG-2575出现TLS的概率非常低。在疗效与维奈克拉旗鼓相当的情况下,APG-2575在安全性方面有了极大的提升,有望渗透到更广泛的患者群体中,填补维奈克拉所不能满足的临床空白。

此外,APG-2575的价值并不仅仅在于对维奈克拉的单药替代,更为重要的是它在与其他药物联用时,展现出成为血液瘤基石药物的潜质,有望联用BTK抑制剂、利妥昔单抗、耐立克等明星药物,从而抢得更大的血液瘤市场。

APG-2575的多项临床进展入选即将于今年12月正式召开的2024美国血液学会(ASH)年会,其中包括 APG-2575单药或联合阿可替尼或利妥昔单抗治疗初治、复发/难治性或既往接受过维奈克拉(ven-treated)治疗的CLL/SLL的最新临床数据。

疗效数据显示,在87例接受APG-2575联合阿可替尼治疗的患者中,客观缓解率(ORR)为96.6%,12个月和18个月的PFS率分别为89%和86%。

其中,有14例曾接受过维奈克拉治疗:其中9例在既往维奈克拉治疗中进展,3例在完成维奈克拉治疗后复发,2例因维奈克拉不耐受而停药,ORR为85.7%(12/14)。在既往接受过维奈克拉但未接受过BTK抑制剂治疗的患者中,ORR为100%(8/8);在既往接受过维奈克拉和BTK抑制剂治疗的患者中,ORR为66.7%(4/6);

此次研究数据表明,APG-2575联合阿可替尼对既往接受过维奈克拉治疗的患者有效,包括在维奈克拉治疗中进展的患者。这项随访时间较长的更新分析显示,在接受APG-2575单药治疗/联合治疗的初治或R/R CLL/SLL患者中未观察到药物相互作用或新的安全性问题。

APG-2575成为首个上市的国产BCL-2抑制剂,这将仅是亚盛医药迈出的一小步。随着与BTK联用效果的不断验证,其必然会逐渐提升至一线疗法,甚至拓展至AML,MDS、MM等更多适应症。伴随4项全球注册III期临床试验快速推进,APG-2575的价值将不仅限于国内,优秀的临床数据使其具备了角逐全球市场的竞争力。

一直以来,投资者都在探讨到底什么才算是真创新,其实这本就是一个“伪命题”。确实,从技术角度看,新靶点、新技术、新分子都算作创新,但这些只是创新的表象,成功是需要长时间积累与迭代的。

例如亚盛医药APG-2575的突破,正是三十年磨一剑的成果。

在最开始的研发中,亚盛医药并不知道Bcl-2靶点是能够成药的,而是经历了一系列的筛选与研究,几乎将Bcl-2家族的所有靶点都做了个遍,才最终确定了Bcl-2靶点的大方向。一开始做出来分子活性不好,选择性不好,口服利用率不好,这些都是家常便饭,每一次尝试都需要耗费大量的时间,进入临床研究之前亚盛就进行了整整十年的基础研究。

没有这长达十年的基础研究,也就不会有亚盛如今的硕果。APG-2575正是亚盛研发积累的集大成者,虽然其仅是2018年进入临床的新分子,但很快获得了快速的发展,并一路收获了如今的成绩。如果没有之前二十多年的积累,没有亚盛一直以来的坚持,APG-2575也是不可能成功的。

真正的创新不应脱离实际,而应该从临床出发。对于现阶段的中国创新药而言,直接去搞全新的靶点、全新的技术平台,都是难以最终落地的。真正的创新就是能够填补临床未满足需求的空白,这背后可能需要长达数十年的坚持。

很多时候,临床未满足需求并不仅是疗效方面,还可能是依从性,亦或是安全性。以Bcl-2靶点为例,最核心的临床未满足需求就在于维奈克拉可怖的副作用,APG-2575完美解决了这个问题,对于Bcl-2靶点和细胞凋亡疗法来说,都算是一次厚积薄发式的“飞跃”。