中国最大的广告公司要将业务总部南迁上海了。12月2日,蓝标董事长赵文权发布内部公开信称:

公司已经明确:我们将在南方建立新的业务总部,因为今天蓝色光标超过70%的客户和收入都已经来自于南方市场,做为一家服务机构,离客户更近是非常自然的选择;我们也基本确定把新的业务总部建在上海…………从客户、人才方方面面上海都是更好的选择;时间表也基本明确,2025年内完成。上海目前我们有700多同事,可能会迅速扩展一倍;北京的1000多同事可能有相当一部分要迁移到上海工作,我本人和潘总也会更多时间base在上海工作。这是公司明年的一件大事。

我找蓝标集团工作人员求证,对方证实,蓝标将在上海建立新的业务总部,上市公司总部依然在北京。

这个新闻,与KIMI之争、首富开喷相比,实在是不大不小的事儿,甚至在广告圈也没有引发讨论。

不过在我看来,一个诞生于北京,在国内首屈一指的广告传播集团,要往南方去,这个动作本身就释放了一个重要的信号。

为什么要南迁?上海为什么这么重要?上海究竟有谁在?

从宏观角度看,归因相当容易。无外乎这几年南北方的经济差距进一步拉开,南方在经济上跑得更快一些。

但如果站在产业的中观视角,问题就开始变得有意思了,这关乎广告产业的城市格局,也与产业结构密切有关。

很多人知道,全国有9个中心城市。但不知道的是,其实国家还有5大广告中心城市:北京、上海、杭州、广州、深圳。

这五个城市被国家市场监管总局认证为"国家五大广告中心"。根据总局发布的广告业统计,这五个城市广告业务收入合计占全国总量的74%。也就是说,每四块钱的广告费,就有3块钱出自五大中心城市。

其中北京和上海是广告行业的双子星,这两个城市集聚了全国最好的广告公司、最具影响力的媒体、最优秀的精英人才、最先进的广告技术、最前沿的广告理念,代表了中国广告业最先进的生产力。

作为一个十多年的从业者,我虽然长居北京,也经常往返于上海。

所以,以我个人的观感,简单聊一聊两个城市广告业的印象,勾勒出一个简单的画像。仁者见仁智者见智,欢迎留言补充。

一、北京

我给北京广告业的画像是:一个技术和媒介主导的广告业态。

按照国家统计局的分类与定义,广告业属于文化产业,国民经济行业代码7420。北京是全国的文化中心,因此一出生就有极好的资源禀赋:

北京有全国最发达的传媒产业,不仅有CCTV、人民日报这些国家级媒体,还有比较丰富的数字广告媒体资源。根据执牛耳的一份研究整理,国内的10大广告平台里,有抖音、京东、百度等7个广告平台的总部设在北京。

可以说:北京的传媒公司和互联网平台,调配着全国一半以上的广告流量。

北京也借此成为全国最大的广告市场,2023年广告业营收总额3024亿元,一直保持全国第一,全国龙头广告企业近三分之一落户北京(市场监管总局数据)。

从另一角度看,由于资源充沛、技术先进,北京的广告业也形成了“强媒体、弱创意”的局面,当然这个弱是相对媒体的强势来说的。

所谓的“创意不够,资源来凑”。因为强势的媒体和广告平台,借助自己的覆盖能力和技术,就可以直接产生传播效果,对广告制作环节的要求就没有那么高了。

这也导致了品牌在营销实操中,去中介化、去代理化的趋势明显,不少广告公司从“智业”沦为“执行公司”,整个北京广告业上演了一场“创意的撤退”,有些北京的创意热店已经支撑不下去。从数英网的公司指数看,排名前10的创意代理商里,有7个来自上海,北京只占两席,杭州有一个。

“在北京,很多创意公司招不到优秀的人才。在北京的年轻人还是优先去互联网大厂,甚至是影视传媒公司,很多时候我们只能捡漏。”一个创意热店的创始人跟我说。

北京的互联网大厂虹吸也广告业的人才,不过也给广告业带来了广告费:互联网大厂是广告行业最重要的品牌主之一。如果你在广告门、数英网翻每个创意代理商的案例,70%都是淘宝、美团、抖音等大厂的案例。

而大厂客户和消费类客户很不同,我总结了两点:

1、目标差异:消费类市场部不用为销售效果直接负责。注意,我说的是不用直接负责,市场部肯定要为销售业务做服务的,只不过作用是间接产生的。

而大厂市场部崇尚技术,有完善的投放归因体系,效果是横亘在创意人头上的一根弦儿。很多天马行空的创意在大厂没法落地,简单来说就没花活儿没有市场。

2、决策机制:很多创意人一度很喜欢互联网的扁平化管理。但实际上,随着互联网大厂变得越来越臃肿,所谓的扁平化已经不能带来更低的沟通成本。

在大厂里的市场决策流里,一线的市场员工往往有很大的权力,一个几百甚至上千万的项目,往往是一个刚毕业没几年的年轻人做执行和对接,但这些人的思考站位不是公司和品牌立场,而是部门立场。

所以很多创意公司和大厂对接后都很困惑:

“服务多年的消费品,我们习惯站在公司品牌层面想问题、提方案,而对接的甲方同学根本不在意,后来我们意识到,我们沟通的甲方,只是大厂几万个人中的某个组,甚至是某个人。我们要解决的问题,只好对齐这个同学或者这个小组的OKR,目标只是他们的一个很短期很细节的目标。”

很多执行的甲方,经常先拿着乙方的方案去内部的各个业务方碰思路,各个业务方有了意见之后交由乙方修改,导致很多无效的往复。

混乱的决策体系甚至找不到最终拍板的人。我听过一件离谱的事儿,就是某当红的社区APP大厂,往往都是第二天活动开始了,当晚主KV还没确定,线下的各种物料都没法下印厂,供应商和制作方只能连夜通稿改。

对接的甲方在群里推进业务方确认,但是这个年轻的甲方其实也搞不清楚应该谁来为此负责,是市场部里的项目owner,还是具体负责活动落地的人,亦或是品牌部。关键这不是个例,而是每次活动都这样。这其实消耗了很多创意从业人员的耐心。

“原来以为国企沟通很难,和一些新晋大厂项目后发现,虽然国企的沟通链条冗长,好在每一次汇报,每一个反馈还比较明确。而很多快速崛起的互联网公司,沟通链路虽然简单,但是决策体系非常混乱,充满不确定性。”

总结一下:北京广告业好听点说,是数字化程度最高最发达的业态,当数字化占据了行业C位,创意的力量就有些边缘了。

二、上海

如果你问我,象征中国广告业的“麦迪逊大街”在哪里?我会毫不犹豫地说在上海。

通过与很多广告公司交流,我发现,上海确实保留了很多广告行业的传统。

近代开埠以后,上海的商业文化培养了中国最早的白领阶层以及市民的契约精神,这使得成为国际4A与国际广告资本登陆中国的第一站。

以至于上世纪30年代,上海广告代理业就已经非常繁荣。克劳、美灵登、民国15年成立的华商广告公司以及民国19年成立的联合广告公司并称为四大广告公司,成为30年代上海广告业的支柱。

新中国成立后,在广告业被挤压的情形之下,上海仍保留了一定规模的广告业,当时全国最大的几家广告公司也在上海。

1979年1月14日,时任上海广告公司设计科科长的丁允朋在《文汇报》第二版“杂谈”栏目发表了《为广告正名》,这一广告届的宣言,被认为中国广告全面复兴的历史起点。

所以,与数字化占据统治的北方城市不同,上海的商业消费氛围更浓厚,较早确立了以创意为中心的广告价值观。上海的广告业传承了4A公司的创意理念,视野更开阔,创意的技法更成熟。

因此,上海广告圈的创意实力在全国坐的是头把交椅。根据上海工商局的数据,2023年上海广告业营收2943.8亿元,位列全国第二。上海在戛纳、纽约、伦敦等国际、国内各类节展赛事中获奖数量,持续居大陆地区首位。

这让上海的营销服务业产生了一个显著的特点就是土洋交汇,互不干涉。

上海是外资企业的天堂,耐克、联合利华、欧莱雅等超级广告主总部都在上海,全球知名六大广告集团达邦(WPP)、阳狮(Publicis)、宏盟(Omnicom)、电通(Dentsu)、汉威士Havas)和埃培智(IPG),中国总部都设在上海。外资消费品牌大部分的广告预算无非就是在这6大广告集团里内部流转。

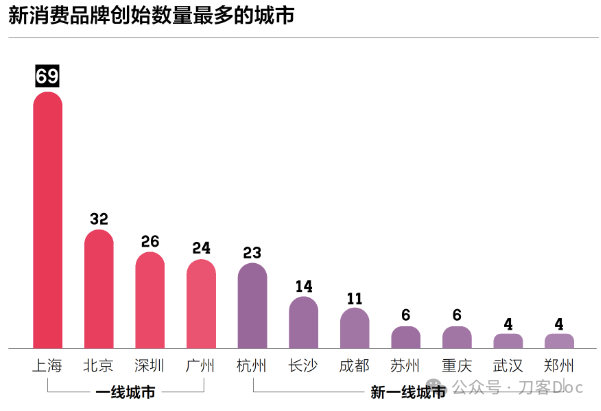

不过上海不止有外资品牌,本土的新消费崛起也很快。在第一财经的《2023中国新消费白皮书》中,上海的新消费品牌创始数量最多,达69个,是断崖式领先。

这些新兴的消费品牌也有营销服务的需求,叶茂中、华与华、特劳特、君智等头部的品牌营销咨询公司,可以解决市场定位问题,从4A体系出来的创意热店们能解决品牌的沟通问题。

所以上海广告业有一个奇景:那些高大上有调性的广告出自上海4A,而一些类似“蜜雪冰城甜蜜蜜”等看上去土的掉渣的创意也来自上海。

本土与外企,大家各居一隅,分属不同的圈子,井水不犯河水。

最后,提到上海广告业,就不能不提分众传媒。与北京有顶级媒体的资源禀赋不同,上海的广告传媒行业在央媒、数字巨头的互联网市场,依靠分众的电梯媒介创新,杀出了一条路,撑起了中国户外广告业大旗,这是令人肃然起敬的。

三、信号

做一个简单粗暴的总结:上海的广告主更多,北京的广告媒介更发达。

所以蓝标的南迁,背后其实反映了广告业在产业结构上的变化。

广告产业上有三个最主要的参与主体:广告主、广告公司和广告媒介。广告主是需求的起点,是主动的一方,根据广告主对资源的依赖程度,我们可以将产业发展分为3个时期:

1、媒体依赖期:

从改革开放到90年代中后期,广告主中普遍存在对大众传媒的迷思,动作就是当标王,以来核心媒体的广告投放及优势媒体资源的争夺上,1994年开启的央视“广告标王”时代即为佐证。

2、代理主导期

1994年广告代理制开始在全国推行。随着大量国际4A入驻,他们手握国际品牌广告预算的分配权;而在本土广告业,CIS、定位理论带来的策划热潮,让很多策划大师出现,诞生了太阳神等策划业的奇迹。

即使在数字广告时代,早期的数字媒介也是相对广告公司来说是弱势的。10年代左右,当时新兴的网络视频媒体为了拿到更多电视广告预算,会给代理公司20%以上的返点(当时电视媒体的返点只有6%),所以很多代理公司说服品牌投放视频平台,这也说明了代理商在中间的强势地位。

3、平台支配期

15年之后,广告平台巨头开始纷纷崛起,数字广告大大压缩了传统广告的预算池。全国前10大广告平台聚拢了全国90%以上的流量,这些平台与KA大客户采用直客销售模式,代理公司在其中是服务和执行的角色;对中小商家而言,抖音、阿里、腾讯登大平台都开发了自助广告平台,可以傻瓜式投放操作。代理公司在数字广告媒介中,可以发挥的作用越来越小。

此外,在平台经济的生态下,广告公司对于数据和技术的控制力减弱。平台通过算法和大数据技术精准定位用户,提高了广告投放的效率和效果,这使得广告公司在广告投放决策中的话语权降低。

广告平台的话语权达到了空前高的地位,一个广告老炮跟我吐槽了一件事儿:

“2019年,一家数字广告平台,发了一封邮件给某4A公司,要求付清所有欠款,否则将封杀该公司代理的所有单子。”

平台方表面是针对代理商,实则也在敲打客户,这在传统媒体时代,即使是最强的电视台,也不敢威胁广告公司和客户。

广告公司从对媒介的支配一方,变成了从属一方,在很多公司在平台体系里,从代理商变成服务商。

综合这种变化,可以看出广告虽然和影视、音乐、出版同属于文化产业,但不同的是,广告是B2B行业,不只是依托于传播媒介,更是寄生于所服务的产业之中。

这些年广告业一个很重要的议题是广告公司的咨询化。确实,营销公司的服务模式,从传统的媒介购买和广告制作,转变为提供更加综合的营销服务,包括品牌战略咨询、内容创意服务等。在这一趋势下,代理公司如果不经常跟客户厮混在一起,是没法与客户站一起,做到同频思考的。

前几天,我看到了央视市场研究出的一份报告《2024中国广告主营销趋势调查》, 其中75% 的广告主计划不增加广告预算,投入维稳不盲目扩张。

结合蓝标业务总部南迁的消息,我意识到:

广告行业的天真的变了。

原来是媒介资源在哪里,广告公司就在那里。

现如今,是客户在哪里,营销服务公司就应该在哪里。

毕竟在当下的大环境下,广告市场正在转变为一个更加注重效果和回报的“买方市场”,广告主们拥有了更多的选择权和更大的议价能力。(作者:刀客doc)