文丨消费最前线 关樾

“房子空置6个月,物业费可以打7折”,近日,江苏省句容市有关“空置房物业费降价”的新规,引发热议。不止是句容,在江苏省内,镇江、无锡、宿迁、扬州、常州…都出台了相关规定。

近一年多来,一波又一波的物业费降价潮已在全国多个城市出现,降价幅度甚至高达50%。据了解,去年6月,甘肃省兰州新区推出政策,称“降低住宅持有成本,对连续未入住6个月以上的空置住宅,其物业费按收费标准的50%收取。”

除了空置房的物业费打折,不少城市的现行物业费也爆发了降价潮。像重庆,自去年6月1日重庆中心城区住宅物业费收费标准开始实行后,多家物业公司主动降低物业费。

物业费降了,业主们自然开心,而且价格战一拉开,很可能触动整个行业的价格调整连锁反应。更令他们期待的是,这次降价潮凸显出了业主的力量,如果未来业主的话语权得以增强,那倒逼物业公司提升服务和管理水平也将成为可能。但是,这次的价格战真的能撬动物业管理行业的变革吗?

我们或许高兴太早了。

降价是牺牲“小”利、换取“大”利?

其实从2024年下半年起,这场轰轰烈烈的“物业费降价潮”就席卷了重庆、武汉、青岛等多个城市,数百个小区的业主纷纷发文申请降低物业费。

以武汉为例,有记者以业主身份致电武汉江山如画八期物业管理公司了解到,在调价之前,该小区物业收费标准为3元/平方米/月,若一次性缴纳全年物业费,可享受八折优惠即2.4元/平方米/月。如今一次性缴纳全年物业费的业主按优惠价1.6元/平方米/月收取,按月缴纳的则按2元/平方米/月收取。

据此计算,若按每户100平方米来看,每年可节约物业费近1000元。

物业费下降,受益的自然是业主,但物业公司调整物业费却不是为了舒缓业主的压力。一方面,是受政策的压力驱使,另一方面则是市场使然,别看短期内物业公司的收入会受到影响,但借着降价潮的掀起反而有利于买房卖房、收取费用。

物业公司不会做赔本买卖。近几年,全国物业公司普遍面临一个困扰,即收缴率越来越低。据克而瑞物管调研数据显示,受房价下跌、满意度下行等多方面因素影响,2024 年全国典型城市物业费平均收缴率为82%,下降幅度约为3%,其中上市物企平均收缴率更是几乎跌破80%,下降幅度达5%。

拉低收缴率的,其中不少是老旧小区及空置房的业主们,尤其是后者,空置房没人住却还要缴纳相同的物业费,导致很多业主不愿意缴费。此次降价潮,无论是空置房物业费打折还是现行物业费降价,对提升物业公司的收缴率、增加部分营收都有很大帮助。

当然,物业费降低,对于购房人也是一大吸引力。在当前房地产市场下行的环境中,物业费的高低成为了购房决策的因素之一,对于买来暂时不住的业主,空置房物业费下降一半,更令人接受。

在这波降价潮中,很多物业公司尤其是上市头部物企其实不亏,拉升业主好感度、提升收缴率,而实际上实行降价的小区在公司总在管项目的占比很小。我们还可以看到,一些小区的物业费在下降,另一边新楼盘的物业费反而普遍继续涨。

以北京为例,去年开盘的保利建工·星宸和煦,位于顺义后沙峪板块,物业费价格定在了5.75元/平米/月;与星宸和煦在同一个板块的和光瑞府,在2022年开盘销售,物业费定价为5.6元/平米/月。作为热门板块的昌平南,其新项目主要面向大厂员工,比较“亲民”,但物业费不便宜。比如,梧桐星宸位于昌平沙河板块,物业费定价是4.29元/平米/月。

数据也证实了这一点。据克而瑞物管统计,2023年多家上市物企新拓项目平均物业费高于在管项目。

一边下降,一边上涨,到底涨的多还是降的多,物业公司们心知肚明。

“卷”完价格,就会“卷”服务吗?

价格战的出现,可以说是整个物业管理行业走向变革的一个信号。因为随着房地产市场低迷、需求趋于饱和及物业公司的激增,传统上依赖于高房价和高物业收费标准获取利润的方式面临挑战,变得越来越难以持续。尽管目前物业费降价只是区域性的现象,但也印证了物业公司身上的变革压力。

而物业费降价潮,也将倒逼物企“卷价格”、“卷品质”。去年,不少头部物业公司对重庆、青岛等地的降费潮作出类似反应:做好服务,硬刚到底。

只是,我们无法太乐观。物业公司想要从依赖高收费获利转向靠服务赚钱,业主们由此实现质价相符的目的,这或许是一个极度漫长的过程。起码从现在整个物业管理行业的现状及头部物企的发展来看,改变过去数十年物业管理市场存在的“顽疾”着实很难。

受上游房地产的影响,当前物业公司们的高增长时代已经结束。从上市物企营收增速来看,2023年回落明显,57家上市物企营业收入总值为2784.40亿元,同比增长14.34%,增速较上一年同期下降4.7个百分点。从盈利表现来看,2023年物管行业整体是增收不增利,部分企业不仅利润下降,还出现亏损。

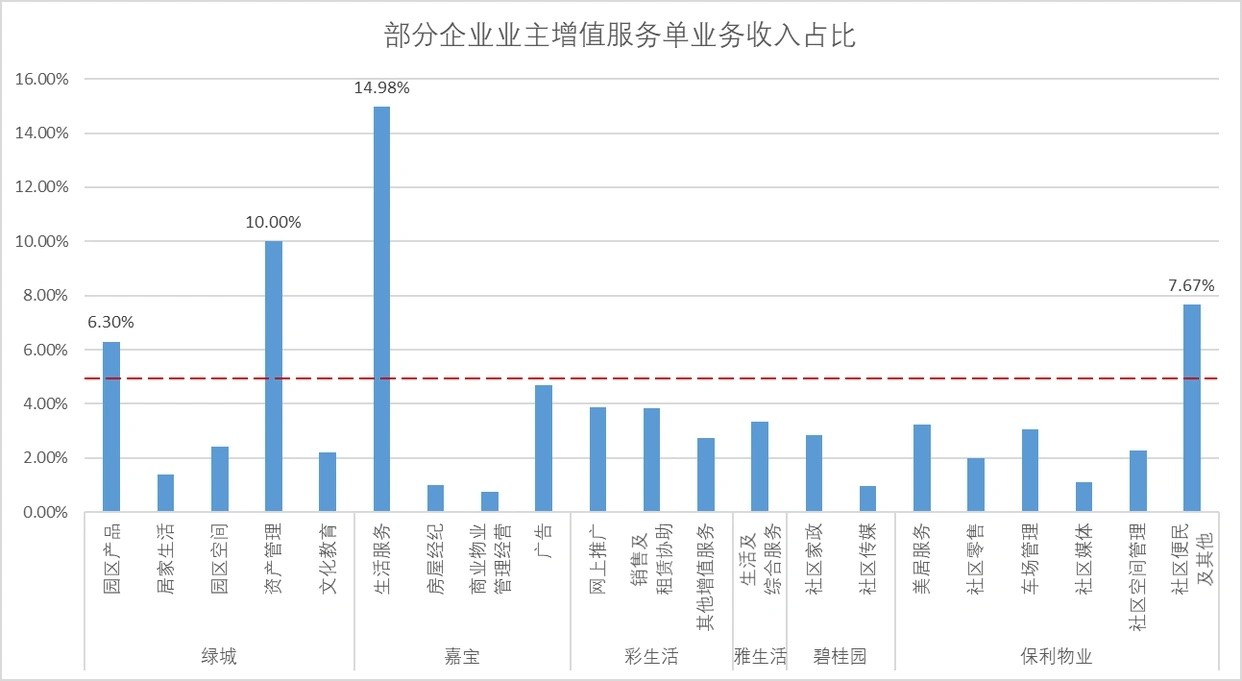

在物业费下降的情况下,增收不增利的物业公司们能否真正拿出真金白银去改善服务是一个问题。另一个问题则在于物业公司早就试水和投入的增值服务,尽管营收增长迅速,但仍没有带来想象般的效果,甚至很多服务产品尚未形成清晰的商业模式。

以绿城为例,绿城服务在增值服务领域起步较早,规模也较大。2024年上半年,绿城服务的收入为人民币9,068.4百万元,其中,物业服务是最大的收入和利润来源,占整体收入的66.4%,园区服务(即增值服务)收入为人民币1,758.3百万元,占整体收入的19.4%。这个数字不低,可却是在下降。2023年,园区服务占整体收入的20.5%,更早的2019年,占比为22.3%。

保利物业也是如此。2021年保利物业的社区增值服务占总收入约21.3%,2023年下降到了约18.7%。

增值服务的下滑,让物业公司想要靠优质服务赚钱的想法变得更加困难,这也将影响对服务的持续投入。

对很多业主而言,增值服务其实是属于中高档小区的“奢侈品”,在众多小区,基础服务甚至都没能达到业主的要求,这使得业主和物业的矛盾与日俱增。所以说,某种程度上讲,物业公司之间卷服务,卷得起的大多都是头部,而这种服务上的竞争无法传递到更大多数的中小物业公司。

在我国,物业行业集中度非常低,格局高度分散。据统计,2020年中国商业物业管理行业CR5仅为12.7%。

这意味着头部物企的引领性作用实难发挥。

离不开房地产的怀抱,物业永远难“长大”

房地产“吃肉”,物业“喝汤”。长期与房地产的绑定,让物业公司也迎来过黄金时代,但是,也正是跟在房地产企业屁股后头“躺着赚钱”,让整个物业管理行业备受诟病、深陷与业主的矛盾之中。因为物业与地产的捆绑式售卖,将物业服务与收费的天平倾向了企业,业主不得不签下价格畸高的物业前期合同,若质价不符,业主作为个体也难与物业公司讨价还价。

这也是房地产企业把物业管理作为地产生态中重要一环的原因。以2023年上市物企营收排行榜来看,排在前三位的物业巨头是碧桂园服务、万物云、绿城服务,它们背后分别是碧桂园、万科和绿城。

而今房地产动荡,殃及物业管理行业,走向独立、靠优质服务抢夺市场就成了必然。可是,物业公司的独立之路不是那么好走的,这也是物业管理行业变革的一大阻力。

从房地产市场走向低迷后,减少与地产母公司、甚至与房地产开发业务的直接关联,成为众多物业企业的一致策略。从不少物业公司来自第三方项目的业务增长来看,去地产化的效果还是能看得到的。比如融创服务,2023年,来自第三方的收入同比增长10.2%至约64.39亿元,占总收入比例为91.9%,成为其收入的主要来源。

再比如永升服务,2023年,公司第三方拓展面积在年度合约建筑面积中的比例已达72%,其公司名称更是“删掉”了旭辉标签。

物企第三方面积的增加有利于其走向独立,但并不意味着实现独立。从长远来看,物业管理本质上属于民生服务,靠物业费挣钱对上市公司来说不是一个好故事,如果物业公司的业务能从基础物业服务转型到社区增值服务为主,或许才能摆脱房地产持续低迷带来的影响,实现真正的独立发展。

另外,我们也看到,物企与房企千丝万缕的联系不是说割裂就割裂的。以前,房企大规模扩张,给物企输送源源不断的在管项目,反之,母公司陷入资金困境,物业公司甚至会对其进行“反向输血”。2023年,物企反向“利益输送”仍在上演,多家企业核数师发现企业违规操作,给物企带来了负面影响。

据克而瑞物管统计,2023年中期物管上市企业应收账款均值上升至16.6亿元,同比增长23.5%,同期营收增速仅9.3%,应收账款增速依然超过营收增速,未来仍有坏账暴露风险。

接受地产的“馈赠”,自然也要付出应有的“代价”。

价格战、独立、增值服务…其实不管是主动还是被动,物业管理的变化对于业主来讲都是一个利好的期待,他们希望物业费持续降价,但又不仅仅停留于降价。