2025年3月3号,台积电魏哲家与美国总统特朗普在白宫正式宣布加码投资1,000亿美元,预计将再增加3座先进制程晶圆厂,2座先进封装厂以及1座主要研发团队中心,使台积电在美国的总投资金额达到惊人的1,650亿美元。

就在C.C魏与特朗普在白宫宣布这笔美国史上规模最大的单项外国直接投资案(single foreign directinvestment)之后,市场判断台积电这笔投资扫清了特朗普政府的政治障碍,也就是缴纳了高额的赎金以求降低政治风险。

就在市场以为台积电以1000亿美元的投资得到了特朗普的免死金牌之后,3月12号,外媒报导台积电向英伟达,AMD以及博通提议投资一家合资公司,运营英特尔的晶圆厂,且台积电在合资公司占股不超过50%。

消息一出激起千层浪,台积电投入1000亿美元巨资还得出钱出力帮英特尔运营晶圆工厂,这到底是一个怎么样的交易?台积电到底能否承受特朗普政府与取予求的爆击?

根据笔者最近与业内及了解DC的外媒朋友的了解,目前已知的几个情况是新的合资公司还是英特尔占51%,台积电持股20%,其他股份由英伟达,博通等fabless企业瓜分。

当然目前所有细节都在谈判中,变数还非常大,这里面的博弈主要是英特尔,美国政府以及台积电三方,fabless虽然是甲方,但纯属出钱的角色。

比较明确的有下面几点。

1. 成立合资公司运营英特尔IFS。

2. 英特尔控股新合资公司,也就是说这家新公司属于英特尔子公司。

3. 台积电在IFS剥离出的新合资公司中占股20%,并协助运营。

4. 英伟达,AMD,博通,高通等美国fabless企业出钱在新合资公司中占股份并分配产能,把订单部分交给新的合资公司代工。

从上述相对明确的条件,我们可以看到整个谈判最强势的必然是美国政府,因为所有条件几乎都是他特朗普想要的。

比如新公司必须由美国公司控股,这条件必然是特朗普政府要求,因为英特尔董事会本身,并没有继续维持晶圆厂这个拖油瓶的意愿,英特尔只有甩掉制造这个拖油瓶成为fablss才有未来。

但美国政府要求英特尔不能放弃制造,毕竟英特尔是美国本土芯片制造的最后一张牌,放弃芯片制造涉及或影响的层面太大,甚至最尖端的国防科技都要交给他人,这是美国政府所不能允许。

英特尔董事会继续维持制造的意愿不高,所以美国政府强势的拉上台积电,要求台积电出钱出力帮英特尔,同时也要求在AI赚了大钱的英伟达,博通一起出钱。

在台积电邀请各家成立合资公司运营英特尔工厂消息传出之后的几天,陈立武正式任命为英特尔新掌门人,并宣布上任后三大方向,重塑制造,升级AI战略,精简人事。

陈立武的上任宣言,让原本扑朔迷离的情况逐渐清晰,美国政府不让英特尔放弃芯片制造这一点是明确的,这一点明确了,后面的一切将都很容易推敲出所以然。

经过数个月一系列眼花撩乱各方博弈与操作,现在一切几乎重回原点,从产业角度看,几乎都没有改变,IFS还是英特尔的,拖油瓶没有改变。

但从政治上却出现截然不同的结果,美国本土企业继续掌控美国芯片制造,而且引入了技术外援台积电再加上订单外援英伟达,博通等,这看似对美国甚至对英特尔都是完美的方案,只能说政治目的完美达成。

1000亿美元赎金

我们先从台积电追加的1000亿美元说起,这必然是对特朗普政府的示好,甚至说是谄媚,特朗普眉开眼笑的接受了台积电的赎金,在政治上,特朗普的操作堪称完美。

而台积电这1000亿美元,包含三座晶圆厂,两座先进封装厂以及一座研发中心,会如何落实呢?

首先有媒体传言这1000亿美元要花四年完成,但从所有资料以及台积电官方或非官方讯息,至始至终没有出现四年的字眼,这件事笔者跟所有权威外媒记者也求证了一遍,没有所谓时间。

1000亿美元的投资没有加上时间,那就完全符合笔者事先的预测,这也才是合理的,因为建设一座晶圆厂到量产共需要4至5年,台积电在台湾几座工厂数年前都早早动工并按部就班建设中。

4年要花一千亿代表,从2025年开始台湾所有工厂必须停工,并马上全部在美国投入所有资本支出,这一点都不合逻辑,甚至有点污辱智商的感觉。

当时我看到台湾比较著名的分析师陆行之分析如何四年花一千亿,让我充满尴尬,毕竟陆行之是几十年的资深半导体分析师,但没有产业逻辑也是金融分析师的通病,这不怪陆行之,比如如何建厂,每个阶段花多少时间,每个阶段要支付多少钱,这些深深烙印在笔者脑海的常识,必然是金融分析师们不具备的思维逻辑,不论他有多资深。

笔者并非拉踩,而是陆行之是我挺喜爱的分析师,他的观点还是缺乏半导体的产业逻辑,让我深有感触,当然术业有专攻,陆行之有他的全产业链专业,而我只是更懂半导体而已,所以还是建议各位想真正了解半导体产业的,赶紧加入笔者的知识星球,产业出身的分析真的会比金融出身的分析来得更通透以及全面,有兴趣的欢迎扫下面二维码加入星球。

四年要在美国花一千亿,花得完吗?

这必须2025年马上申请环评,同年底开始整地,2026年开使土建,2027年底下设备订单,支付30%设备预付款,2028年主建筑封顶后,开始clean room以及facility设施工程,2029年中所有工程完工,进入设备move in阶段,设备进场支付50%发货款,2029年底设备调试完成,2030年进入试生产,支付20%的设备验收款,同年正式量产。

依照上述时间推演是每个环节都没有delay的情况,要把建设一座fab的钱全部花出去都得来到2030年,在完全不delay的情况下,已经远超四年,也就是说摆明着让你随便花,你也没办法在四年把1000亿美元花出去。

1座产能120k的2nm Giga fab大约要1000亿美元,也就是说台积电此刻立马在美国盖一座120k的2nm工厂也完成不了四年1000亿美元的投资。

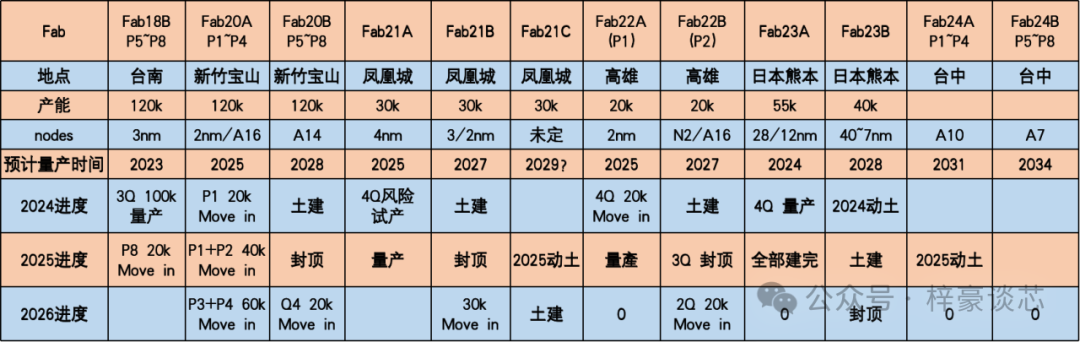

更何况台积电2nm已经在新竹宝山fab20工厂开始试生产,产能今年底将来到60~80k,而经过评估全世界对2nm这个超级大节点的需求是150~170k,所以台积电当初的fab 20作为2nm主工厂设计产能就是120k,不足的由美国亚利桑纳的fab21的30k以及高雄fab22的20k来补充。

台积电原本对2nm已经规划好了,现在让他临时去再增加投资增加产能,这当然是不可能,全世界满打满算都没有再增加产能的必要。

所以台积电在原本650亿美元的基础上再新增的1000亿美元投资,内容是三座晶圆厂,两座先进封装厂,一座研发中心,其中两座先进封装厂会马上进行,因为美国有先进封装的需求,但台积电一直没有规划,这部分会马上实施,研发中心也会很快进入建设。

而投资金额最大的三座晶圆厂只有在原本650亿美元的前面三座晶圆厂执行完毕后,才会开始1000亿美元的三座新晶圆厂投资。

也就是说1000亿美元的追加投资,在5年内只会落实两座先进封装厂以及研发中心,这大约是50~100亿美元。

剩下的900亿美元要在前面650亿的三座晶圆厂完工后才会继续投入,前面650亿三座晶圆厂的完工日期大约是2029年,也就是说2030年才会开始1000亿美元投资的三座全新晶圆厂,这三座晶圆厂占1000亿美元中的900亿美元以上。

整半天1000亿美元有900亿在2030才会投资,这不是忽悠特朗普?

其实这才是真正双赢的结果,台积电把未来十年的投资提早说出来,变成了追加在美国投资,而特朗普眉开眼笑的高呼美国再次伟大,高端制造业回流,这不是皆大欢喜的双赢吗?

特朗普没时间去盯一个企业到底有没有兑现承诺,更何况这承诺本来就不具备约束力,他要的只是让选民看到他成功了,后续如何压根不重要。

而台积电在N多年以后,再视情况推进美国晶圆厂的投资案,反正那时候特朗普不一定能连任,再者所谓投资案,并没有强制性,诸如特朗普第一次任期,2017年郭台铭与其在白宫也共同签署了未来四年,在威斯康辛州的百亿美元面板厂投资,最终无疾而终,也没人过问。

所以千亿美元投资案对台积电几乎没有太大影响,台积电未来数年的建厂安排还是按部就班,这两年在美国本土就是多了两座先进封装厂再加上650亿投资的第二座3nm工厂会先落地。

其他前段晶圆工厂,需要提前数年并纳入集团统一规划,因为每个制程节点的全球需求是固定的,要建设多少产能也是四年前就预设好的,实在没办法临时随便乱加。

从台积电未来的新建工厂进度,我们可以看到美国工厂都是每个节点的补充工厂,每个节点的主力Giga fab全部都是在台湾本岛,美国工厂每个节点只有30k,也只能作为补充,这样的配置基本是以定型。

台积电新建产能进度表

台积电在美国总共650+1000=1650亿美元的投资,时间跨度会来到2035年左右,也就是从650亿的2022年开始,历时14年在美国投资1650亿美元,这对未来每年需要投入400亿美元资本支出的台积电,14年共花1650亿,大约是每年的1/4资本支出要花在美国,笔者之前的文章有估算未来台积电台湾本岛与美国的产能建设为4:1,如今我们从追加的1000亿美元投资,基本也能得出相同的结论。

每年100亿美元出头的投入,这对台积电来说影响并不会不大,但却可以换取政治风险的大幅降低,以台积电的角度来看这是划算的。

从技术层面来看,在美国长达10多年跨度的投入也才能符合逻辑,因为短期内台积电无法在美国培养如此庞大的人才库,美国工厂的问题主要还是在人力,优质且听话的人力,美国短期无法供应,从台湾同样无法输送,因为这数量太庞大了,台湾工厂同样人才极度紧缺,所以即便台积电愿意,人力也无法跟上。

但把时间夸度推到10年以上,随着台积电在美国一座又一座的补充工厂(主力厂Giga fab全部在台湾岛上),台积电运营美国3+3总共6座补充小工厂的人力就有足够的时间去逐步培养。

这对台积电来说不产生太大的困扰,但美国政府来说,台积电帮他培养了无数半导体制造人才,除了人才又帮美国建立了整个供应链,毕竟台积电在美国总共会有6座工厂,这将让亚利桑那州成为一个上下游产业炼充足的半导体聚落,供应链完整程度绝对可以媲美亚洲任何国家与地区。当然生产成本无法媲美。

建立完整的人才库与齐备的上下游产业炼,这是美国政府的第一个目的,如果东亚发生战争等极端情况,美国本土的国防以及AI的芯片需求都可以完全不间断地继续生产,不受任何影响。

美国政府第一个目标基本上已经明确可以达成,也就是完整的半导体供应链,他的第二个目的就是让美国半导体制造重现荣光。

英特尔IFS剥离,台积电入股并协助运营,就是第二步棋的起手式,但很可惜美国半导体制造失去竞争力并非政治力可以扭转,特朗普也无法让美国半导体制造再次伟大。

要搞明白这个问题,我们得重新审视一下,美国半导体制造落后的主要原因是什么?

问题的根本就是工作习性的不同,西方人在工作上讲求自由,以人为本,而东方尤其是东亚,在工作上讲求绝对服从,以公司为本,这样的东西方差异,导致了西方在前沿科研以及芯片设计上有无可替代的成绩,西方人的特性让他们垄断了这世界的技术创新。

与此同时,东亚也在工厂制造端无可比拟的优势,因为制造就是靠堆人,甚至工艺技术研发也可以堆人,这是东亚文化圈的优势,台积电,三星,海力士,中芯国际在半导体制造领域,面对西方对手一直在强化其优势,这是无法扭转的趋势。

东西方在各自擅长得领域各司其职,壁垒分明,最终东方主导制造,西方主导技术创新,但缺乏创新的东方必然不会止步制造也要向创新进发,缺乏实体制造的西方,产业空洞化,也想要争取制造,这就是目前东西方的产业现况。

经过市场长期优胜劣汰的趋势是无法改变的,尤其是西方的工作模式想要在制造上与东方竞争,几乎没有可能,除非西方先自断经脉改变工作方式,很显然这不现实。

所以半导体制造为什么经过几十年的演变,形成逻辑先进制程的台积电与存储的三星这两个东方巨无霸企业,北美的对手英特尔与美光则一直苦苦支撑,越发衰落。

早期英特尔凭借遥遥领先的技术优势,横扫全世界,而落后的台积电充分发挥东亚文化圈的工作特性,在研发上制定夜鹰计划,24小时三班倒的研发,用数倍于英特尔的研发时间与人力,历经十年终于赶上英特尔并超越,从此一骑绝尘,台积电的胜利就是东亚工作模式的胜利,这样的模式在制造业有无庸置疑的优势。

英特尔在技术遥遥领先的时代可以凭借人性化或者懒散的工作模式在半导体行业称霸,因为技术有代差,懒散一点啥影响,还是依样遥遥领先,这一切在他的技术不在领先的时候彻底改观,而他那懒散没有竞争力的工作模式已经不可能变回奋斗模式,懒散的模式又让失去技术领先的企业雪上加霜,这就是目前英特尔的处境,所以核心问题在哪,大家应该清楚了吧!

半导体制造在牛也是制造业,不论2nm或者1.4nm多厉害,工厂里面维持生产的也大部分都是做重复机械工作的操作工程师,如果未来十年,台积电把生产重心放在美国制造,而不是放在人力有优势的东亚,那十年以后的台积电或也将失去竞争力,这一点台积电自然是清楚,他必然会做平衡。

从上面笔者提供的表格,我们也能看到台积电美国工厂只是作为补充,台湾本岛与美国的制造比例是4:1,这是在竞争力与政治力的一个平衡,也相对合理的,毕竟在北美工厂也有跟本地客户强绑定的积极作用,除了政治价值,北美工厂也有一定的商业价值。

北美工厂的人力毫无疑问是缺发竞争力的,如果有一天台美的新产能建设比例来到1:1或者美国比例高于台湾本岛,那将是一个警讯,这会是一个重要的参考指标,未来大家可以重点关注。

东西方人力的特性,让东亚在制造业上有无可置喙的竞争力,这是谁也无法扭转的趋势,特朗普也不行,所以我们可以看到特朗普为了让英特尔具备竞争力,煞费苦心,利用政治影响让台积电愿意帮忙协助运行英特尔工厂,也让美国各大fabless尤其是在AI赚了大钱的英伟达必须下单给英特尔,这是笔者可以预见的要求,笔者也认为,台积电或者美国fabless应该都会答应下特朗普政府的条件,先让老板开心才是最重要。

协助剥离出来的IFS工厂运行,台积电应该会答应,但这意味着台积电要交出技术给英特尔吗?当然不是,这世界上不论并购或重整,两个公司最终无法融合的案例比比皆是。

也就是说,台积电即便答应运行IFS,但经过几年努力还是无法改变英特尔的沈疴,最终IFS还是走向衰败甚至灭亡,这样的剧本,大家应该都挺熟悉,对台积电来说,他损失的只有那20%的股份,微不足道。

其实政治很难改变产业的技术趋势,这是我一直强调的,这个问题的核心是IFS不是台积电子公司,所以台积电必然不会将技术授予与他无关的公司,这是一个最基础的常识问题。

所以笔者在文前说到,一切基本没有什么改变,这里面有两大主轴,一个是美国政府坚持由美国企业控股新的合资公司,另一个是台积电不可能将自己的核心技术输出给不属于自己的企业,这两个点基本要点明确后,不论透过多巧妙的办法,最终结果都是可预见的。

英特尔IFS有政治力量支持,有各方出钱,有台积电的运营,有订单美国芯片设计公司的订单,这些条件加身之后,英特尔是否有机会恢复荣光?

陈立武上任后,目前整个英特尔算是万事具备只欠东风,这个东风就是合资公司的尘埃落定,谈判必然是复杂的,预计最快四月底最慢5月会有结果。

在合资公司到底用什么模式定案之前,英特尔开启一连串的自救动作,一切都是为了即将到来的新变革。

首先是人事,新的掌门人陈立武到位,这位新CEO的资历,真心属于乏善可陈,陈立武1987年创立华登国际,投资了许多半导体硬件企业,中国是华登国际最成功的市场,更是早期中国半导体最大的海外VC,比沈南鹏的红衫中国更早,中芯国际、兆易、澜起、地平线、思特威、芯原微等中国知名半导体企业都接受过华登的投资,华登在海外半导体的投资则失色许多,有台湾日月光、美国安霸还有专攻物联网的silicon labs等。

陈立武更为人知的是Cadence的CEO,从09到21年的13年中,陈立武带领cadence从低谷成为全球第二大EDA企业,其实低谷时期他也是第二大EDA企业,排名并没有提升,目前营收大约50亿美元多点,第一大的Synopsys年营收则近70亿美元。

这是陈立武最成功的职业经历。不过他创立的华登国际并没有投资过cadence,他只是以个人名义加入并出任cadence的CEO。

从履历上看,陈立武并没有晶圆工厂的经验,只有EDA软件的实际经验,充足的投资以及管理经验是值得称赞的,或许积弱不振的英特尔更需要这样非晶圆厂科班出身的领导者。

虽然英特尔的辉煌是在技术偏执信奉者的安迪葛洛夫时代,但葛洛夫的首席大弟子英,特尔曾经的CTO基辛格,在接任CEO之后将英特尔带入深渊,陈立武这类非技术出身的领导者笔者认为更适合目前的英特尔。

陈立武上台的三大方针,文章前面也说了,就是重塑制造,升级AI战略,精简人事。

重塑制造基本是美国政府给的要求,原因文前也说过了,但结果可能还是会不尽人意,最根本的核心是英特尔已经失去了制造的核心竞争力,基辛格的四年五节点这样惊世骇俗的计划就是想要重塑制造,结果如大家所见是失败的,我们并没有看到英特尔有夺回核心竞争力的可能。

一切都没有改变的情况下,英特尔凭什么拉近与台积电的距离呢?就因为换了个新的CEO喊了个重塑制造的口号?这玩意之前的基辛格喊的叮当响,而且还是真的全情全力投入过,所以至少要有个理由或这契机,才能让我们看到追近领先主的可能,但我们啥都没看到。

升级AI战略,跟重塑制造一样,其实都是英特尔这几年一直在做的事情,陈立武三大计划中的两个压根没有任何改变。

AI是目前半导体发展重点,GPU取代CPU是明确的方向,英特尔在GPU的布局一直有高迪这款产品,如同AMD的Mi系列,这些产品无法与英伟达竞争的主要核心是NVLink跟CUDA生态,英特尔不论任何时期都想发展GPU,打败英伟达,但结果也如我们所见。

英特尔的辉煌时代主要是软硬通吃的高度统治力,硬件上有最先进的工艺制程,架构上有X86以及与微软配合,也就是生态无敌的wintel时代,如此高度的统治能力的前提是软硬都必须最先进,缺一不可。

英伟达目前的无敌也正是软硬通吃,工艺制造上有台积电最先进节点,生态上有CUDA,要统治半导体行业,软跟硬缺一不可,必须同时具备才有垄断的可能。

所以重塑制造以及升级AI这些原本英特尔就一直在努力的方向,陈立武改变不了什么,许多媒体喜欢写陈立武上任将如何如何,写一大堆他的过往履历,这些东西有啥好啥写的,全部都不是核心,当然科技媒体的水平也无法找出问题核心,过往履历这些可以占很大篇幅,所以自然只能写这些。

英特尔的问题,并非是什么人来领导,谁来领导都行,也可能谁来领导都不行,最关键的是有没有魄力做大改革,面对老大难问题是否可以顺应时势,找出最佳解决方案,而不是一直深陷无法解决的漩涡,却乐此不疲地想去找办法,整天惦记着以前如何辉煌。

比如AMD在Hector时代收购ATI,在Dirk时代放弃制造完全转型fabless,苏大妈时代跟台积电深化合作,找到了高速发展的模式,这才是顺应时势,不拘泥过往的大刀阔斧,唯有打掉重练才有机会涅槃重生。

要知道AMD创始人桑德斯是全世界最坚持晶圆厂的人,一句 ”real man have fab“名垂千古,他压根无法想像AMD最辉煌的时代竟然是放弃fab成为fabless的时候。

基辛格这样的老派人物,对fab的执念可想而知,正是这样的坚持让英特尔陷入万劫不复的境地,所以能救英特尔的可能是陈立武这类非科班背景的领导者。

但又碍于美国政府的老派坚持,当然半导体制造确实牵涉太多层面,甚至关联国防安全,最终尾大不掉,陈立武接手的英特尔,命运可想而知,重塑制造与AI这个之前已经做了又做的事,不会有任何突破。

在美国政府的坚持下,陈立武可以唯一能做的就是精简以及优化人事,简单说就是裁员。

陈立武上任后,在英特尔30年的晶圆代工技术发展总经理Ann Kelleher,就要退休了。这位老大姐就是基辛格4年五节点的最关键人物,她去年就开始交接工作。

随着Kelleher大妈的退休,去年从美光跳槽过来的Naga Chandrasekaran,这位阿三哥将接手IFS以及供应链总经理,但这位三哥在美光搞了20多年的存储芯片工艺,从没有过逻辑芯片的技术开发经历,他真的可以做好吗?

更何况他在美光的20多年,并没有让美光有亮眼的突破,一直是被三星跟海力士压着打,我对这位三哥负责IFS是否合适表示怀疑。

同样在英特尔超过30年的老将Navid Shahriari,他去年接替Kelleher大妈成为技术负责人,陈立武上台后,他将主管新成立的后段芯片制造部门,涵盖封装测试技术发展(ATTD)、裸芯片制造/制造营运(DMO)、封装测试制造(ATM)与C4晶圆测试(wafer sort)等等。

陈立武上台后,这波重大的组织改组与人事异动,正值Intel 18A制程即将迈入量产阶段之际,而18A将是英特尔重塑制造的重中之重。

Intel 18A制程目前计划用在Panther Lake以及ClearWater Forest两款最新芯片上。

3月13号,英特尔的工程经理在Linkedln发文“The eagle has landed”,edgle是英特尔18A团队的代号,并说明18A在亚利桑那工厂的HVM将提前在2025年下半年实现。

这个发文颇值得玩味,这是英特尔新官上任以及重大人事变动后,对未来经营方向的一次行销以及对外宣示,目的就是希望让外界明白,英特尔是扶的起的阿斗。

美国政府必须加大对英特尔的支持,目前跟台积电以及fabless的谈判必须往死里整,务必帮英特尔争取出最有利的条件,美国政府别再怀疑英特尔的能力,在英特尔上下重注不会打水漂,笔者从3月以来英特尔不断释放的消息中嗅出了这样的表态。

这个所谓对英特尔最好的条件,从已知的条件基本也能很好的预测,第一就是给钱剥离IFS,第二则是利用政治力强迫台积电提供技术,第三是让美国本土fabless给订单,这样巨婴式的扶持严重脱离了商业原则,后续我们也看到了市场传出台积电提议合组公司,这一切是多么的顺理成章。

日前,台积电提议组成合资公司,很大概率也会提供合资公司运营的支持,并获得新公司20%的股份,这20%股份不知道是要出钱还是单纯技术入股,我想出钱是大概率,单技术入股这个技术很难估价,谁都知道台积电必然会藏一手,对英特尔来说还是给钱实在点。

整件事上,合资公司还是英特尔控股,那就很好推演,台积电协助运行合资的新晶圆厂也没啥大问题,因为不是台积电的子公司他根本不会真正出力,派个几十上百人团队来所谓协助,对台积电来说压根不是事。

这样的协助必然是协助不出个所以然,首先英特尔跟台积电的工艺有不少差别,而两家巨头公司完全不同的技术融合将是一件巨大的工程,而且必须由强的一方来主导。

但合资公司是英特尔控股,台积电团队能主导吗?没有一方强势主导,结果将是永无宁日的争吵与内斗,而合资公司的架构很显然无法提供台积电团队这样的支持。

也就是说,即便台积电全心全力释出技术,两边的工艺差异也将导致技术融合非常困难,这并非一朝一夕可以完成,至少是以五年为周期的超大工程,重点派驻英特尔支援的台积电工程师没有权力,他们也知道是来打酱油的,原本就是超级困难的大工程,这样的搞法,结果可想而知。

最关键的是,北美业务占台积电总营收的75%,台积电有任何理由会把真功夫交给合资公司,好让这合资公司抢台积电这75%的生意?

北美业务是台积电的生死命门,基于什么理由台积电会这样做?因为受朗普胁迫所以只能如此!

如果是这样那还不简单咩,刚才都说了,双方技术融合本身就是一件耗时且困难的工程,成功率本身就不高,台积电派百人个团队驻场,经过两年的努力不懈,最后宣布因种种原因导致失败,这个过程与结果不是经常能看到的剧本?

笔者想表达,而且之前一直强调的所谓政治无法改变行业发展就是在此,行业发展必然是遵循商业竞争的逻辑,用非商业逻辑的政治强加干预或许能改变某些短期指标,但压根改变不了长期商业竞争优胜劣汰后的趋势。

这个无法改变的趋势,包含对性能有要求的芯片永远要追逐先进制程,掌握最先进工艺的晶圆厂赢家通吃,因为客户没办法去不具备竞争力的晶圆厂下单,政治也无法改变这个逻辑,还有就是如文前的分析,东西方工作模式的差异导致的产业结构不同,这种趋势同样无法扭转。

英特尔的猫腻

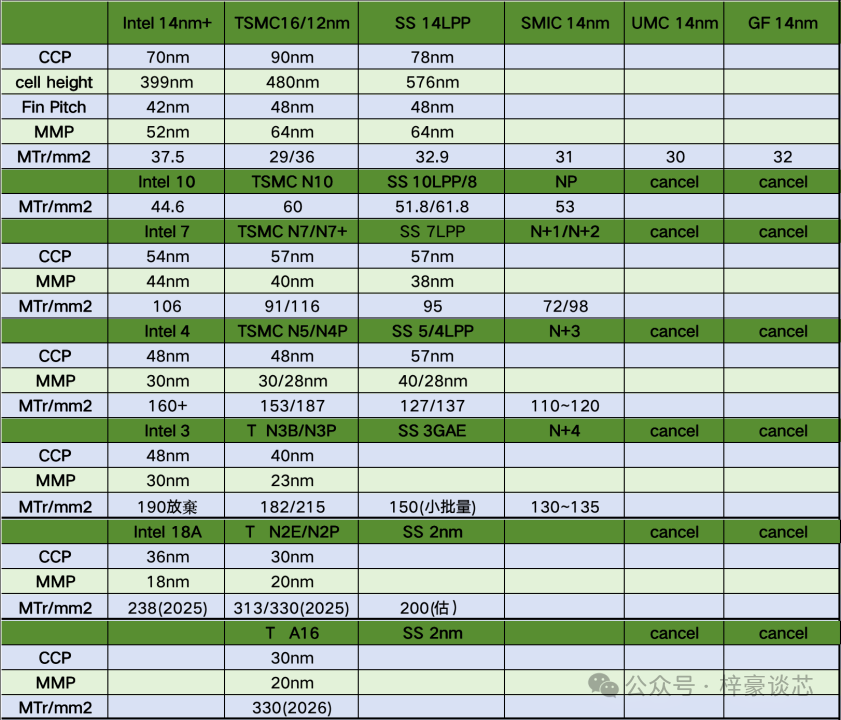

目前的半导体行业有个猫腻,那就是各家的工艺节点都是各说各话,无法同比,虽然都是叫5nm或者2nm但是规格却天差地别。

由于多少nm已经失去对比意义,所以行业一般会用MTr/mm2每平方毫米百万晶体管,也就是晶体管密度来衡量,每一家工艺的性能水平。

比如下图的MTr对照表,我们可以清楚分辨出,三星的5nm只比台积电7nm优化版好一点点,三星的3nm的晶体密度却不如台积电上一代的5nm。

三星的2nm以及英特尔18A的晶体管密度也只有达到台积电3nm水平,所以我们用多少nm对比各家的工艺节点这是错误的,因为各家的多少nm都是营销术语,没有太大意义,只有MTr才能看出端倪。

正因为晶体管密度差别太大,所以在2021年开始高通在5nm节点放弃三星的代工,因为三星的5nm虽然是叫5nm,但却只是台积电的7nm优化版的水平,同样也因为晶体管密度,英特尔在3nm节点放弃自家工艺,将luna lake交给台积电生产,因为如果不交给工艺制程最先进的厂家,他们的芯片将失去竞争力最终失去市场份额。

比如高通的对手,联发科及苹果,利用台积电更先进的工艺获得市场更多订单,高通继续在三星代工将丢失市场份额,同样英特尔如果坚持还是用自家落后的工艺,将会被利用台积电工艺的AMD继续蚕食市场份额,这就是笔者所说的,半导体先进制程只有赢家通吃,大者恒大的可能,工艺落后意味着什么都没有,从目前市场来看,台积电垄断98%的全球5nm以上先进制程,正是这个道理。

半导体制造除了上述多少nm的营销话术以外,含有一个更大猫腻,那就是良率,英特尔与三星的代工客户都是自己公司,没有外部客户,所以他们良率一直是个谜,20%或者30%的良率他们也能宣称正式量产,毕竟根本没有人知晓真正良率。

如同英特尔亚利桑那的工程经理,发文“The eagle has landed” 18A工艺下半年将HVM,他并没有说良率,依照笔者的了解目前18A只有20%左右的水平,这个良率他们想要HVM当然也行,但也只能是内部客户。

良率太低外部客户不可能下单,毕竟半导体制造的惯例,良率差导致的坏片是由客户承受,所以客户必然不会当冤大头,而台积电全部都是外部客户,即便最先进工艺也必须有70%的良率才能有客户愿意下订单,但三星与英特尔长期以来是以30%左右的低良率去跟台积电80%以上的商业量产良率竞争,自然而然不会有客户青睐。

也就是说,每一个工艺节点,晶体管密度都不如台积电,良率也不如台积电,最终的结果就是我们看到的,三星与英特尔在5nm以上的先进节点几乎没有任何客户,全世界fabless都在台积电下单,连英特尔自己都跑台积电下单。

有人说英特尔18A来势汹汹,或许可以收获一些订单,如今加上特朗普政府的强力干预,英伟达、高通、博通、AMD等美国fabless或许会被强迫下单。

笔者认为美国fabless被强迫下单给英特尔是大概率,毕竟美国企业也得给特朗普面子,让老板高兴,但要下18A的订单给英特尔那想都别想了。

首先要下单必须先流片,流片一般1~2年,所以只有之前有流片的fabless在流片成功后可以下单,现在想来下单的不好意思,先去流片,排产2年后再说。

目前跟英特尔有合作流片的笔者只看到联发科的某一款不太重要的芯片,而且这款芯片也并非流18A制程。

联发科当然也会在台积电同时流片,两套掩膜流片,虽然成本很高,也是fabless常用的办法,以避免完全押注在某一家工艺,如果某家工艺翻车那对fabless的产品将是灭顶之灾,所以两套掩膜的流片模式不少见。

也就是说联发科这类有流片的还得看最终英特尔的效果好还是台积电的效果好,还有谁家的良率高来决定给谁下订单,目前各大fabless没有任何一款主流芯片有在英特尔tape out ,这才是重点。

我们从上表的MTr可以看到英特尔18A只有的238也就是每平方毫米2.38亿晶体管,而同样台积电今年下半年准备量产的2nm MTr高达313,双方差距超过30%以上,这代表如果你的产品需要最先进制程,比如旗舰手机SOC、高端CPU甚至是GPU你将不可能选择18A去代工,更何况这仅是MTr,良率都还没考虑上。

简单的说英特尔18A将不会有英特尔以外的外部客户,这是可以预见的,但是英特尔会获得美国fabless的一些无关紧要的订单,比如intel 7这种落后两三代的产品,或者数量很小的产品,甚至有可能前段因为流片等太麻烦,没有人愿意下单,而只是给一些先进封装订单,只有封装订单是可以比较快给出去向美国政府交差的。

比如在台积电这次1000亿美元投资的两座先进封装工厂还没建好之前,英伟达、博通在台积电美国工厂生产的前段芯片,可以部分先交给英特尔去封装。

也就是说,由于缺乏竞争力,各家fabless没办法真心去扶持英特尔剥离出的合资公司,即便在合资公司有股份,也没人会当冤大头去给订单,最终只能阳奉阴违,适当的给一点不重要的订单。

另一个更关键原因,那就是英伟达与AMD都是英特尔的直接竞争对手,他们在GPU与CPU市场上你来我往,博通与高通是间接竞争对手,你要竞争对手把芯片生产交给英特尔这对竞争对手来说不是找死吗?这是最不符合逻辑的事。

所以美国政府要求台积电协助运营晶圆厂,要求fabless给订单这一切都没问题,也都会有,但对英特尔剥离出的合资公司而言并会有太大帮助,最终还是扭转不了整个产业趋势与商业逻辑,走向衰败。

我想特朗普政府的智库不会不明白这些道理,美国政府的智库还是非常专业,但对特朗普来说,解决眼前的难题,并胁迫全世界一帮小弟来出钱出力,万邦臣服的感觉就是最大的成功,他也不会管两年以后,剥离出的合资公司破产还是被收购,他能做的已经做到最完美,并无懈可击,这是拜登政府做梦都做不到的成就。

特朗普政府做好一切安排之后基本就不会在干涉,政府没办法帮你经营企业,只能给你适当的政策协助以及框架,后续发展则还是得遵循优胜劣汰的商业逻辑。

对英特尔来说,或许整个董事会都清楚必须放弃制造才有未来,但奈何不了特朗普的好大喜功,制造这个拖油瓶只能继续扛,只是多了台积电英伟达的出资,再加上一些无关紧要的订单可以多撑几年,仅此而已。

之前低点埋伏英特尔,认为美国政府及台积电加入对英特尔将是大利好的朋友,如果台积电合资公司的事落地,不知道还能否涨一波,无论如何,就是找高点抛了,没必要长期拿,毕竟长期来说英特尔还是那个衰败的英特尔。

表面上获得好处的英特尔实际上一点变化都没有,制造没有剥离出去还得控股,在制造端的竞争力也无法得到趋势性的扭转,基本上一切照旧,这将让原本市场期待英特尔剥离制造,变成fabless,可以轻装上阵的投资者期待落空。

对台积电而言,剥离的合资公司由英特尔控股,这是相对完美的结果,对台积电来说损失就是入股合资公司的百亿美金以及派驻合资公司的团队费用,当然派驻团队的费用正常来说应该是合资公司承担,反正也不是啥大事。

对台积电的订单影响会有一部分损失,但影响不大,笔者认为影响较大的会是原本预期英特尔会大量下单给台积电,这部分得多等两年了,至少在18A这一代英特尔是要自己做了。

笔者从3年前聊台积电就一直强调英特尔变成fabless之后将释出大订单,但很显然由于美国政府的不放弃,还得再拖两年,不过趋势没有任何改变。

目前我没有看到英特尔有任何从没竞争力变成有竞争力的点与契机或者说转变,完全没有。

对美国的各大fabless来说,出钱帮助英特尔剥离IFS,成立合资公司是跑不掉了,给点订单向特朗普政府示好也是必要,但由于需要先流片,流片又需要不少时间,所以大家将只会看到各大fabless去合资公司流片,1或2年后有没有下单,也不会有人管了,就算特朗普想管,fabless也只需要回一句英特尔的工艺没有竞争力无法下单,仅此。

所以对fabless们的损失也基本是合资公司的出资额,还有流片的费用,订单基本上不会给,给也是少数,这又对台积电来说也是一个好消息,反正订单就是单纯的商业PK,性价比是客户永远关心的。

这也将进一步牵制台积电的涨价幅度,但也不是啥坏事,台积电必须想尽办法不涨价,全世界的科技行业才能健康永续的发展下去,不然2nm现在一片得3万刀,1.4nm得4.5万刀,1.0nm要7万刀,0.7nm一片要10万刀,这价格想着都恐怖,对科技的长期发展也是打击。

结论

特朗普政府,英特尔与台积电的这场闹剧,基本上就是以上述模式结尾,皆大欢喜的结局,当然目前还是在激烈的谈判过程,不会如咱们在文章中如此云淡风轻,最终出现截然不同得结果也不无可能。

但整件事的大概就是笔者文章所述,因为从某些要素明确后,后续的可能也相对明确了。

谁都不是傻子,即便政治想强力干预,最终也只能落得阳奉阴违的结果,所以这件事不论怎变化,长期来说都只会依照行业发展的逻辑来,这是永远不变的道理。

最后说说台积电,最近因为美股下跌,台积电最低也来到167美元的价格,台股下跌幅度相对好点最低来到950新台币,个人认为,美国政府以及英特尔这事基本上大致底定,政治干扰问题,应该也反应在近期股价上了,当然短期股价很难说,再来个极端问题也不是没可能,但是长期来说目前的价格肯定是有吸引力的价格。

台积电一直是非常保守且宣传靠谱的企业,董事长魏哲家说的5年复合增长率20%,这个数字是合理的,魏哲家没有随便夸海口的先例与习惯。

有关台积电未来技术发展与市场格局的文章,笔者已经写了不下十篇,从任何层面来看都没有疑虑,与官方5年20%复合增长率基本都可以互相呼应。

笔者今年初对台积电的投资建议至今没有变,有下跌就能买,要all in 也没任何问题,因为未来三年没有比台积电的明确度更高的标的了。

如果你想知道更多台积电在全球半导体市场的技术发展以及市场格局的详细文章,欢迎加入笔者的知识星球,我们将从每一个技术环节去分析为什么要all in TSM。