文|鹿鸣财经 影入平羌

3月29日深夜,三名花季少女驾驶汽车赴安徽赶考事业编,发生严重碰撞事故,车上三人全部殒命。

悲剧发生以来,当事人所驾驶汽车的品牌——小米,成为了舆论漩涡的主角。这也是小米在踏足新能源乘用车市场以来遭遇的最严重的信任危机。

在此之前,这家公司在产品市场、舆论场、在资本市场都处于如沐春风的状态。

首先是产品市场,Su7的火爆销售意味着小米在新能源市场站稳了脚跟,拳打蔚小理,脚踩特斯拉。同时在手机市场稳步提升,对线苹果华为,PK OPPO Vivo。在家电市场,空调大战格力,小家电出击美的,小米电视更是碾压一众传统厂商。

其次是舆论场,公司老板雷军在前不久短暂登顶中国富豪榜榜首,同时小米汽车以老板为核心的营销宣传策略使得雷军成为新晋国民偶像,“军神”、“军儿”成为网络热词。

随后资本市场表现也随之爆发,随着汽车业务线的爆发,小米股价飞速攀升,并且在几乎是最高点的市值完成配股增发,在资本市场中融来了几百亿新钱,进一步夯实了其资金实力,一时风光无两。

这次全民关切的严重事故发生以来,小米公关也展现出来了战斗力。一边表达逝者缅怀,及时公布信息,引导舆情方向,一边展现强大的舆论控制能力,限制展示微博话题,热搜控评删帖。同时各路专家也纷纷出现在媒体视角,各种维度分析站台,小米粉丝也发动起来前赴后继,在舆论场形成了立场鲜明的两方对立。

术的层面已经匹配了小米作为世界500强应有的公关能力与应急体系,但是在道的层面却留下了诸多值得商榷和推敲的点。

一评:不要选择性公布信息,有可能无端影响遇难者的社评

3月29日深夜发生的事故,舆情通过两天的时间发酵开来,在4月1日早上众多媒体开始报道这个事件的节点上,小米通过官方微博账号“小米发言人”发布了第一份公告。

总结一下就是:首先小米对遇难者表达哀悼,其次简单介绍小米视角的事故发生经过,然后讲述小米在事后做了哪些工作,比如成立专家组,配合警方提供证据,联系遇难者家属等等。

如果信息公布到这里,其实都还认为是比较正常的操作。重点来了,小米在相关部门还未形成调查结论的情况下,就在这个公告的结尾附上了从当事事故车车机上提取的数据摘要,看似提供更多详细的信息,但却带有了明显的倾向性,存在“夹带私货”的嫌疑。

其中碰撞前的两个信息是这么写的,“22:28:17轻度分心报警”、“22:36:48 NOA发出脱手预警提示“请手握方向盘””,然后事故发生的准确时刻是22:44:26-28之间。“分心”、“方向盘脱手”等关键词在舆论层面一关联,很多人对当事遇难者形成了驾驶习惯不好,开车不专注,过度依赖智驾,双手离开方向盘等直观印象,甚至简单粗暴的产生了当事人对自身生命不负责的主观看法。

其实仔细想想,你就会发现,这样的看法是有失偏颇的。

首先是,因为“分心”警报发生在碰撞的16分钟前,“脱手”警报发生在碰撞的8分钟前,这两个时间节点发生的事,本质上和碰撞并没有直接的关联,并不存在直接的因果。不能用之前的状态来代替碰撞那一时刻的状态,不能说16分钟前分心的一眼就表明事故发生时是分心的,更不能说8分钟前脱手了一下,就表明这就导致了8分钟后碰撞。

其次是,有些观点会说,报了“分心”和“脱手”警报,就表明驾驶员驾驶习惯有问题,存在过分相信和依赖智驾的嫌疑。这种观点实在是有点过度判断了,现实当中的情况实在是太多了,或许16分钟前就看了一下大屏导航,车机一看双目视线不在前方,就推送个“分心提示”,也许8分钟前就拧了一下水杯盖,车机就发出了“脱手”警报,这些情况都是有可能的。

这两个数据其实就是跟碰撞无关的数据,并不能带来更多的信息。但是这两个数据却引导了舆情讨论的发展方向,比如说“驾驶员是生命安全的第一责任人”“不要过分信赖自动驾驶”等看似正确但却是废话的讨论角度,混淆了公众的真正核心关切,甚至有可能会给相关部门的调查带来一些噪音。

这些数据的公布产生的舆情方向引导,并不能确定是小米公关的主动目标还是只是正常回应关切行为带了意外的衍生结果。最重要的是,我们常说“逝者为大”,但是这些数据公布减轻了小米舆情压力,同时对遇难者的社评风向产生了一些本不应该有的负面影响。

二评:不要顾左右而言它,回避事故核心疑问

4月1日晚上,雷军和小米汽车官方微博先后再次进行发声。雷军说会站出来,将负责到底。小米汽车则就更多当天网络中的讨论要点进行了答复。

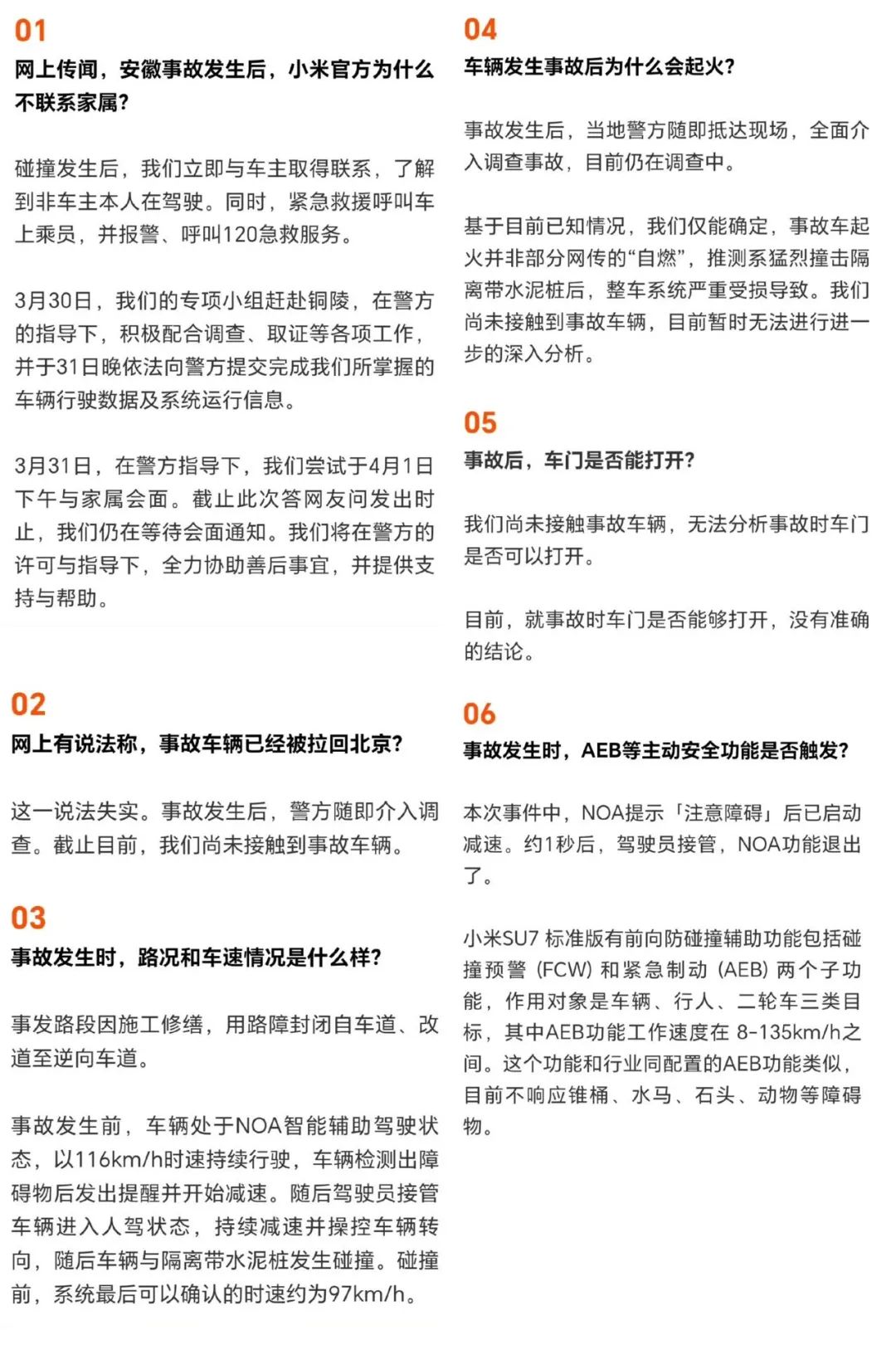

在此前的第一份公告中,花了较大篇幅来说明事发时的路况比较复杂,人为接手后才产生了碰撞。在小米汽车官博晚上的回应中,又进一步阐述了为何紧急制动等主动安全没有触发等问题。

但是不管是小米前后两份公告还是雷军的声明,其实都没有回答最核心的两点:

其一,事故的发生与智驾有没有直接的关联?

在第一份公告中,小米几乎是竭尽全力来表达是人为接管后发生了碰撞,尤其是公布了在人为接管后高速情况下发生了较大角度的方向转向才导致的碰撞。也就是说,尽管在调查结果还没有出来之前,小米就已经提前给出了判断:是驾驶员的问题,跟小米汽车没什么关系。

但是,第一份公告中公布的数据却引发了更大的疑问。

首先是切换人为接管的必要性。此前小米汽车发布会的时候,小米更是宣传了很多智能辅助驾驶(NOA)功能,其中更是标配施工避障功能,为何事发时小米SU7的NOA没有主动发挥出避障的功能?是否存在NOA过渡宣传的嫌疑?

其次是,智驾切换人为所预留的操作空间。从NOA预报前方有障碍到发生碰撞,中间的时间间隔仅仅2秒,这其中留给驾驶员来操作的空间实在是太小了,远低于行业标准(L2级需≥10秒介入窗口)。有网友更是评价说“这智驾合着是以为人人都是开极品飞车的啊。”为什么不是更早一步的提醒?为什么不是主动将速度降到安全区间再切换?这些都是跟小米汽车关于这些场景功能最底层的定义相关。

其二,事故发生后车辆状态究竟是怎样的?为什么需要破窗才能抢救车内人员?

关于事故最终直接造成人员死亡的原因其实还需要等待相关部门进一步的结果公布,网上流传的“人在车里打不开车门”“被活活烧死”等言论要审慎的判断。因为遇难者究竟在当时那个节点处于一种什么样的状态是未知的,只有等待更多的调查结果。

目前已知的信息是什么?是车发生了碰撞,碰撞后电池发生了起火。那么在碰撞后,电池处于什么状态,为什么会起火,这也是公众关注的核心。其次是,有消息说有一名遇难者是在救援人员破窗后救出送往医院过程中不治,那么车门的电动锁到底在碰撞后是什么样的状态,也是事件的重点。

既然小米能获取到当事车辆的行驶过程数据,碰撞的监测以及碰撞后的紧急呼救,既然要回应,为什么不从更多维度的数据来回应这些核心关切,而是顾左右而言它。

三评:不要拿监管政策盲区,当成营销卖点

小米这波中所承受的压力,不管是智能驾驶技术还是电池安全技术,大多来自之前的营销宣传过于成功所带来的回旋镖。你讲智能驾驶强,但是在实际场景中表现却一言难尽,你话你电池安全,特种防撞,火向地下喷,但是事故发生后大家才后知后觉,原来这是高配车型才享受的服务。

这些都是小米此前在消费电子行业成功的营销经验和能力,用在手机耳机这些上可能问题不大,但是用在汽车尤其是乘用车这种严肃场景一定尤其谨慎。本质上,你的所有营销动作都会潜意识引导消费者的日常车辆使用习惯,有些可能带来非常严重的后果。

这次发生事故的车是小米SU7标准版,但是最近舆论上演更多事故的是小米SU7 Ultra。一会儿是某地车主上演200码极限狂飙,一会儿某地又150km/h撞飞外卖小哥,一会儿鬼火少年又深夜飙车引发严重车祸。

雷军不是说,高性能模式必须在赛道场景才能解锁吗?日常道路使用可能违反交通法,责任自负吗?

实际情况却是,车辆开始交付后满大街是极速200以上的小米SU7 Ultra。原来是小米给高性能模式设置的解锁条件是驾驶300公里里程,并且通过小米的安全测试就可以解锁。

这意味着,在小米SU7 ultra整个营销体系中就呈现出来一种很奇怪的逻辑。一面是宣传打的点是“小米SU7 Ultra超级强,性能怪兽,统治纽北赛道”,但是高性能模式只能在赛道使用,日常道路使用容易超速违法。另一面在车辆交付后提供较为简单的解锁门槛,使得驾驶着小米SU7 Ultra在日常生活中超速违法的行为激增,并且导致了严重的后果。

再加上,小米又把价格打到了52万,这使得能够够到这个价格门槛的用户显著增多。但是,在这些用户中能真正拥有驾驶超过600匹马力以上性能车辆能力的人,少之又少。这就造就车辆性能和车主驾驶员能力的错配,自然容易增多事故。此前有数据显示,600马力以上车型事故率是普通车的4.2倍。

根本上来说,这种现象产生的背后是我国对高马力性能车的监管政策盲区。例如,在欧盟,驾驶300马力以上车型需要进行额外的培训,驾照分级与马力挂钩。在新加坡,500马力以上车型保费上浮200%,通过保险的差异化定价反映风险。在日本,500马力以上的车型需要赛道驾驶资格证明。

而目前,在我国还没有非常明确的高性能车特殊驾照要求。但是新能源车性能跃升,同时获得成本又显著降低的今天,这种监管的必要性已经迫在眉睫。例如,在浙江已经开始推行“双证准入”(普通驾照+赛道培训证书),来限制高马力车的使用场景。

这种政策将明未明,有可能带来严重后果的情况下,把高性能极速等当成产品的卖点,同时在车机屏幕上还特地开发出一个刺激竞速的光影显示效果和数字跃动,实在不是个好主意,顶多算是抖机灵。