作者|蓝字计划 Hayward

很不幸,刚迎来4月的第一天,一则关于小米SU7的车祸新闻刷爆全网,而且还不是愚人节玩笑。

据南方都市报、新浪科技等媒体报道,3月29日晚,安徽铜陵德上高速一辆小米SU7疑似因碰撞着火,最终造成多名乘客遇难。

4月1日,铜陵市应急管理局相关工作人员表示,该起事故属于单方责任事故同时是道路交通事故,不属于安全生产事故。在一些视频网站传言事故系汽车撞护栏后自燃。同时在平台相关视频的留言中,有自称车乘人员家属的网友表示,“3月29日晚车辆撞击护栏导致车门锁死,电池爆燃,车上三人活活烧没了”。

4月1日中午,小米官方对此作出了回应。根据DMS驾驶员提示信息和EDR记录,出事的小米打开了高速NOA并以116km/h时速行驶,后因避让不及,以约97km/h的速度撞上了障碍物。

小米官方总结的关键事件经过是:

事故当晚的22点44分24秒,NOA系统提醒前方有障碍物;

22点44分25秒,驾驶员接管但只将刹车踩下31%,随后在22点44分25秒将刹车踏板踩到48%;

在22点44分26秒到28秒之间,时速降低到97km/h的车辆最终与水泥护栏发生碰撞,发生事故。

有网友批评小米这份官方报告“避重就轻”,疑似受害人家属所质疑的起火、车门无法打开灯问题都没有得到回应,按照经验小米应该还会有其他的通报,大家可以继续留意。

不过这份报告里的另一个核心:NOA(高阶智能驾驶系统)成为了新的舆论漩涡中心。

在碰撞前2秒才开始提醒,司机在碰撞前1秒才开始接管,以车子116公里的时速计算,只留给司机非常短的反应窗口。

一时间,围绕“小米智驾是否不安全”、“司机是不是过度依赖智驾”、“智能驾驶系统是不是带来了更多的车祸”等讨论炸开了锅。

小米智驾,是不是这次事故的罪魁祸首?

致命的2秒钟

智驾系统不是直接导致车祸的原因,却是车祸的重要诱因。

确实,智驾留给驾驶员的反应时间实在太短。

在约116公里的时速下,只有2秒的反应窗口,驾驶员就需要拥有约35m/s的反应速度,这对任何一个普通驾驶员来说都是天文数字,也许只有上一阵子在上海国际赛场驰骋的F1赛车手们才有这个能力。

大家奇怪的是,为什么出事的小米SU7直到障碍物已在跟前了才发出警告,并提醒驾驶员接管,而不是更早发现危险,或进行AEB、变道躲避。

这就和事故车的智驾能力边界有关。有自称驾驶员家属的网友提供了实车照片和车的小绿本,挡风玻璃顶部没有激光雷达的凸起,可以看出这是一台小米SU7标准版。

| 自称驾驶员男朋友的网友晒出车辆图

小米SU7标准版支持的小米智驾Pro,水平上可以说和其他版本“天差地别”,在支持智驾的车型里也称得上非常一般。

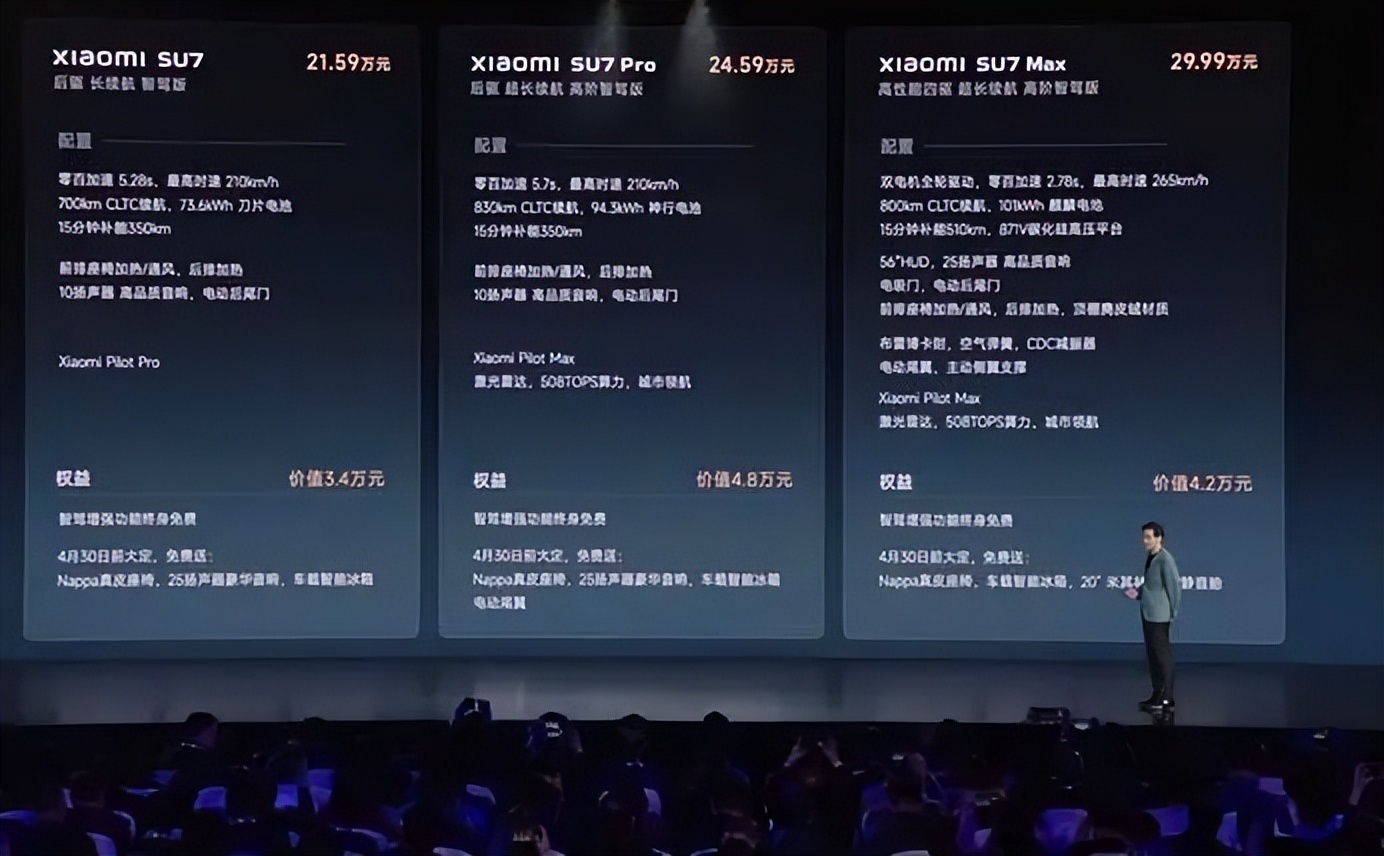

它主要搭载了一枚英伟达Orin N芯片,采用以摄像头和毫米波雷达为主的纯视觉方案,算力只有84TOPS;相比之下小米SU7 Pro、Max版采用了双达Orin X芯片,并配有禾赛128线激光雷达,和多个毫米波雷达、摄像头一起组成了更强的激光雷达方案,算力可达508TOPS。

标准版和高阶版本之间有着6倍的算力差异,在需要处理数据、快速判断时有着决定性的差异,特别是紧急状态下遇到行人、障碍物时的感知、判断和反应能力,相比高配版会有0.3-0.5秒的延迟。

连十几万的零跑C系列,芯片都有254TOPS算力。

另外小米SU7标准版的纯视觉方案决定了它在低光环境下的效率会大幅降低,就好比人的眼睛,我们在黑夜环境下容易看不清路,纯视觉方案的摄像头也一样,基本是人眼能看到多远它就能看到多远;但又因为车载的传感器尺寸普遍较小、动态范围低,有时候可能还不如人眼。

特别是在夜间、恶劣天气环境下,系统的感知能力甚至会下降多达40%,不客气的说已经到了几乎“不可用”的水平。

所以,这次事故的小米SU7标准版在智驾方面,本来就不具备长距离勘测路况的能力。如果是Max版本的激光雷达方案,可以实现200米探测距离、153万/秒点云密度的能力,兴许可以提前识别障碍,只可惜这是一款纯视觉的低配小米汽车。

因此,这次事故的发生,很大原因是一切不利因素都叠加在了一起。

这是一条在夜间、灯光条件不好、又因修路需要临时改道的高速公路,而车主又驾驶着一台使用纯视觉方案的小米SU7标准版,并在晚上接近0点这最容易疲劳的时间段打开了本来性能就很一般的NOA功能。

这致命的2秒,已经是小米SU7标准版NOA能压榨出来的极限的反应时间,但对驾驶员、对鲜活的生命来说还远远不够。

再提智驾平权

如果开上的是小米SU7 Max版呢?按理说,激光雷达方案的确是对抗视野极差路况的利器,这就在引出另一个问题:在倡导智驾平权的今天,小米汽车所采取的智驾配置差异,是否不合时宜了。

正如前面介绍的,小米SU7的高低配可以说是智驾能力有着天壤地别的两个车型。而在新能源车上,智驾能力不仅意味着辅助驾驶的能力,还和安全深度绑定。

目前主流的AEB、自动避障等,都极其依赖芯片算力和车上的智驾方案。激光雷达的视野更广、穿透力更强、建模更加精准,是依赖摄像头的纯视觉方案无法比拟的。

尽管小米SU7在绝大部分关键配置上已经尽量做到全系一致,但对驾驶员尤其重要的安全问题,更理应全系标配,而不是随着配置的升降、智驾配置的增减受到影响。

实际上哪怕在小米汽车发布的2024年,已经有非常多的车型支持全系保持同样的智驾硬件。比如2024年初推出的极氪007,全系推出了可选搭载激光雷达的方案,部分低配车型也会搭载至少一枚Orin X芯片,算力仍有254TOPS。

我们理解在为同一系列划分不同档次产品时精准的“刀法”很关键,但下刀的地方最好不要涉及关键体验上,特别是在主动安全、智能驾驶这样涉及行车安全的关键领域。

从用户角度来看,汽车安全不应该有标准或豪华之分。

幸好进入2025年有更多的车企意识到这件事的严重性,更多的车型开始全系标配同样的智驾硬件,这是新能源车的又一里程碑;同时小米也完全可以考虑参考华为推出硬件升级方案,让小米SU7标准版车主有机会拥抱更加安全的智驾配置。

宣传之祸

随着智驾出事越来越多,远的有问界M7运城事故,现在又有小米SU7高速爆燃,两者都与“驾驶员过分相信智驾”相关。我们可以理解智能驾驶是新能源车的核心卖点,但这两次事故让人不禁怀疑:

一出事就是恶性事故,智驾真是汽车的未来吗?

根据中汽协的数据,2024年中国市场全年新能源车销量达1286.6万辆,同比增长35.5%,渗透率突破40%;预计到2025年销量数字还会进一步提升至1600万辆;到了2025年乘用车高阶智驾渗透率将达20%,智驾功能逐步成为购车核心考量。

智驾越多,我们的担心就越多。太多的车企明里暗里将智驾在宣传上往“自动驾驶”靠拢,甚至有的车企一把手还在发布会上说出类似“一边开车一边打瞌睡,就靠智驾撑着”、“在车上睡一路”等模棱两可、带有误导性质的话语。

车企在为智驾做宣传时,也会强调“车未到车位”、“自动过匝道”、“0接管”等让人觉得智驾能力很强,驾驶员可以完全交由智驾系统开车的话术。

这无疑会让很多没有真正懂技术、了解智驾本质的消费者以为当前的高阶智能驾驶,是真正的自动驾驶,无视路况、不分昼夜地使用智能驾驶。

而当下的智能驾驶还是基于L2级,在使用的过程中仍然有非常大的局限性。在大部分车媒的测试中,智能驾驶在遇到复杂路况时还频繁需要主动接管或者踩下刹车。

有车媒就对小米最新的HAD(端到端全场景智能驾驶)进行了实地测试,发现在复杂的城区道路还是需要经常接管,而且对周边环境的识别、行车时的博弈并非完全成熟。

当车子开到高速路上之后,车速更快、控车难度更大,更应该对智能驾驶系统抱有敬畏感,要始终目视前方、做好随时接管的准备。毕竟智驾系统可以失误无数次,但人的生命只有一次。

很有可能智驾系统的一次失误,就会摧毁你的全部人生。

如果这次事故的驾驶员从头到尾都不使用NOA,始终保持目视前方专注驾驶,时刻准备好应对紧急情况,结局或许会不一样。

这次事故也告诫了车企们,在宣传智驾系统时要保持克制,对智驾系统的局限性、功能边界要做充分的解释。

慢一点,也快一点

很遗憾,我们断言类似的事故不是第一次,大概率也不会是最后一次。只要“智能驾驶”一天还停留在L2阶段,只要还有人盲目相信智能驾驶,类似的事情还会不断发生。

想要让悲剧不再发生,要“慢一点”,也要“快一点”:

对智能驾驶的宣传、渲染慢一点,让更多消费者意识到它的能力边界,更加理性地看待智能驾驶;

车企对智能驾驶的研发、推进再快一点,让真正的智能驾驶落地,实现L4级别的智能驾驶,同时车企对智能驾驶的权责统一,早日让智能驾驶成为真正可靠的行车系统。

我们衷心地希望,这样的人间惨剧不要再发生。