剥离非核心资产,押注AI芯片与代工业务……上任14天后,陈立武首次以英特尔CEO的身份于英特尔 Vision 2025活动上公开露面,发表了约30分钟的公开演讲,向外界传递出重振这家老牌芯片巨头的决心。

自此,美国四大芯片巨头英伟达、AMD、博通和英特尔的“话事人”都成了华人。华人在硅谷的话语权和影响力达到了史无前例的高峰。

随着华人CEO的崛起,曾经由印裔CEO主导硅谷的权力格局,也迎来了新的改变。

印度人掌权硅谷的里程碑事件发生在2014年。46岁的萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)接替鲍尔默执掌微软,成为首个领导全球科技巨头的印裔CEO。

事实上,当纳德拉接替鲍尔默执掌微软时,印裔CEO已占据硅谷科技巨头1/3的席位。

印裔CEO走向硅谷权力中心,既是时间的复利,也是时代的注脚。

图源:AI制作

20世纪80年代起,技术移民进入硅谷的印度裔工程师们从基层程序员做起,逐步晋升为中高层管理者,开始主导公司的关键项目。

2014年,移动互联网爆发期与云计算转型潮叠加时,在关键岗位蛰伏已久的印度裔高管迎来历史性机遇——纳德拉掌舵微软前深耕云服务九年,皮查伊通过Chrome浏览器构建起谷歌10亿用户生态,IBM克里希纳则主导收购红帽公司奠定混合云根基。

彼时,华人工程师却始终被困在“模范少数族裔”的刻板印象中。InfoQ调研显示超过78%的硅谷华人从业者停滞在技术骨干层级。

AI 时代的到来改写了这一局面。英伟达、AMD 等曾处于产业链边缘的芯片企业,一跃成为全球AI算力的中流砥柱,让华人CEO有了进入硅谷核心圈的机遇。

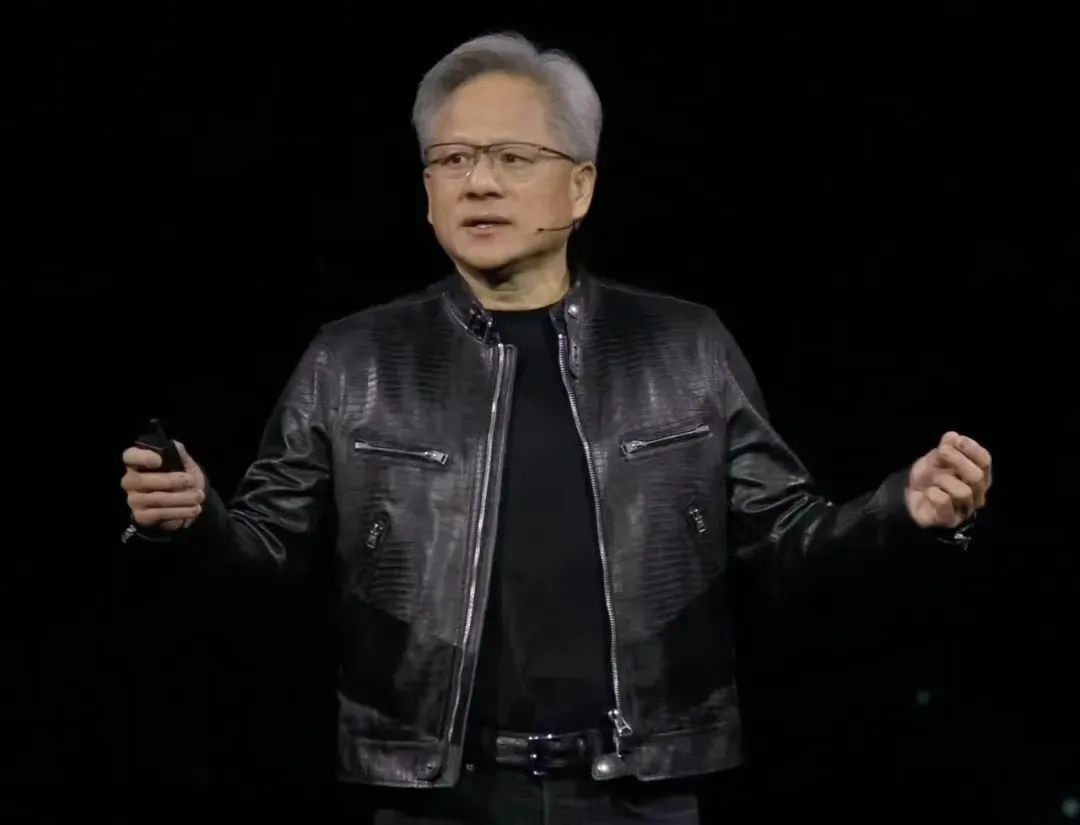

黄仁勋的经历足以说明这一变化。创业初期,黄仁勋四处奔走兜售芯片,曾每天都和微软开会争取机会,也曾站在雷军身边,用中文喊出“我也是米粉!” 以求长期合作。

如今,在人工智能军备竞赛的热潮中,微软、谷歌、Meta、亚马逊和特斯拉等科技巨头,上赶着和黄仁勋“交朋友”,只为获得英伟达芯片的优先供应权。

AMD 的苏姿丰和博通的陈福阳也都成为硅谷科技巨头们的“座上宾”。去年 6 月微软掌门人纳德拉亲自为苏姿丰站台发布 AMD 锐龙 AI 300 芯片,且微软认为该芯片性能超过Copilot+PC的要求。

在这一轮AI革命当中,另一个极为明显的趋势是,在CEO之外,今天从硅谷的工程师们到创业者们,华人的占比也都迎来新高。

华人,正越来越成为重塑硅谷权力格局的一支重要力量。

01

印裔突围 叩开硅谷权力之门

在华人CEO崭露头角之前,印裔CEO率先打破硅谷权力圈层的白人垄断,开启了属于他们的黄金时代。

1957年,在日后被称为“硅谷心脏”的帕洛阿尔托,诺贝尔奖得主威廉·肖克利创立了全球首个硅基半导体实验室,其麾下“八叛逆”出走后创立的仙童半导体,十年内裂变出英特尔、AMD等37家科技企业,硅谷雏形初现。

此后的半个世纪,硅谷的缔造者们——微软的比尔·盖茨、谷歌的拉里·佩奇、苹果的史蒂夫·乔布斯都是清一色的白人男性,权力金字塔顶端始终难觅亚裔身影。

裂缝始现于1998年,印度移民萨比尔·巴蒂亚(Sabeer Bhatia)创立的电子邮箱服务Hotmail以4亿美元天价被微软收购,这位出身班加罗尔贫民窟的工程师成为首个在硅谷主流视野中登场的印度裔创业者。

与此同时,伴随着苹果、谷歌、Facebook(Meta前身)等企业崛起,互联网产业在硅谷萌芽,大量理工背景的印裔涌入硅谷,从程序员、产品经理等基础岗位起步,逐步走向关键业务的管理岗位。

2004年加入谷歌时,皮查伊还只是名初级产品经理,在人才济济的硅谷,皮查伊的起点不可谓不低,但他的晋升却可谓火箭速度,仅用了15年就登上了谷歌的权力巅峰。

身材高瘦、讲话温和的皮查伊有着和大多数在硅谷打拼的印裔相似的履历:从印度的理工科专业毕业,到美国顶尖院校的研究生院学习,然后加入美国的大公司。

真正让皮查伊的晋升变成火箭速度的,是他在一场关乎谷歌生死存亡的关键战役中的卓越表现。

2006年10月18日,微软在毫无预告的前提下,将IE的默认搜索引擎更换成了自家的 Windows Live Search(必应搜索的前身)。这对谷歌而言,无疑是巨大的打击。当时谷歌大概有4亿多用户,其中65%的流量都是来自IE浏览器。没有了默认引擎身份,意味着谷歌可能会损失近3亿潜在用户。

皮查伊刚进谷歌时领导的 Google Toolbar 浏览器工具栏,成为了他手中的关键“武器”,帮助谷歌挽回了用户。

更重要的是,在这场危机之中,皮查伊的前瞻性得到了创始人的认可。

就在6个月前,皮查伊向时任CEO施密特报告,要求开发一款谷歌专属浏览器,在他看来,微软进入互联网业务的意图已经非常明显,谷歌如果没有自己的浏览器,很容易被微软通过浏览器设置打得措手不及。

但施密特对谷歌能否在这一领域成功持有怀疑态度。

皮查伊直接找到了谷歌创始人佩奇和布林,向他们阐述专属浏览器对谷歌的意义,并最终得到支持,由他来领导这个浏览器团队。

先是拯救Google于水火之中,然后又领导了Google最为成功产品之一的Chrome,之后,皮查伊在谷歌的晋升一路开挂。

随着互联网浪潮的爆发,前期积累了丰富经验、身处关键岗位的印裔高管们迎来了属于他们的高光时刻。

2015年,谷歌母公司 Alphabet 重组,关键岗位的皮查伊正式成为子公司谷歌的 CEO,并于 2019 年同时担任 Alphabet 和谷歌的 CEO。

皮查伊也成为继微软CEO萨提亚·纳德拉、诺基亚CEO拉杰夫·苏里之后的又一个执掌科技巨头大权的印度裔高管。

如同皮查伊借助Chrome上位,纳德拉更是借助对云计算的押注,早他一步执掌了微软权柄。

2014年,微软CEO鲍尔默卸任,微软服务器与工具部门总裁、印度裔工程师萨提亚·纳德拉被寄予厚望,他所负责的云计算和人工智能业务与微软未来的新增长曲线密切相关。

彼时华裔高管陆奇同样拥有超高威望和呼声,甚至陆奇还是纳德拉的上司,在组织架构上均同时向盖茨直接汇报。

最终,纳德拉成为微软掌门人,对此微软的董事会曾经有这样一段评述:纳德拉更熟悉微软内部的复杂环境,能比“空降兵”更快地推动新产品和业务发展。

这里的空降兵指的究竟是不是陆奇,可能无从考证。但至少从两人在微软的履历看,1992年就加盟微软的纳德拉,远比2008年加盟微软的陆奇根基深厚。

最终,纳德拉成为微软的第三任CEO,开启了微软的转型之路。

随着微软的纳德拉、诺基亚的拉杰夫·苏里、谷歌的皮查伊、推特的阿格拉瓦尔等印裔CEO相继登顶,硅谷印裔CEO的名单变得越来越长,Adobe 的山塔努・纳拉延、IBM 的阿尔温德・克里希纳、帕洛阿尔托网络公司的尼基什・阿罗拉、百事可乐的卢英德、万事达卡的彭安杰、NetApp 的乔治・库里安 ……

02

华人破局 GPU战争改写权力版图

但时代的浪潮总是在不经意间改变行业的格局。就像移动互联网时代塑造了印裔CEO一样,AI时代的到来,重塑了芯片行业的版图,华人CEO也逐步走向硅谷的权力中心。

事实上,在纳德拉成为微软的第三任CEO的2014年,苏姿丰也成为了AMD的首位华人CEO。只是彼时苏姿丰登上的是一艘即将沉没的巨轮,当时这家创立于1969年的公司已濒临破产:连续五年亏损,股价跌破2美元,负债超20亿美元。

也正因如此,硅谷的上空并没有她的名字。而在此之前,苏姿丰在IBM干了12年,从最初的一名研究员,一直做到了研发副总裁的位置,成了半导体领域的顶级专家,这也是华人在IBM做到的最高职位。

正是因为IBM的这段经历,在当时智能手机大热的市场环境下,苏姿丰仍然带领AMD将最大的赌注押在个人电脑CPU的新架构Zen上,并坚信“半导体决策的影响,三五年后才见分晓。”

2014年,对于黄仁勋同样意义非凡。1993年,30岁的黄仁勋与两位好友共同创立了英伟达,专注于图形处理器研发。彼时,黄仁勋的身份是“游戏显卡商”,但在与高通、联发科、英特尔的竞争中一直落于下风。

黄仁勋选择撤退,于2014年宣布不再专注于手机市场,而是将方向对准AI领域,并成了GPU概念的缔造者。

事后来看,黄仁勋和苏姿丰都赌对了。

随着AI时代到来,曾经在产业链中处于相对边缘位置的英伟达和AMD,凭借其在 GPU 技术上的优势,一跃成为人工智能领域的核心力量。在ChatGPT等大模型爆发的历史性机遇下,黄仁勋和苏姿丰也由此走向了舞台中央。

曾经四处求科技巨头们合作的黄仁勋,如今摇身一变,成了大佬们竞相追逐的对象。

为了获取更多芯片,马斯克不惜拉黄仁勋跟他上一条船,最终说服黄仁勋投资他的xAI。微软、谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头也争相囤积英伟达的芯片。

英伟达的市值一路飙升,甚至一度超越苹果,成为全球市值最高的公司。

AMD也在苏姿丰的带领下在AI服务器市场撕开英特尔的口子。2025年,AMD市值突破3000亿美元,苏姿丰被《财富》杂志称为“硅谷最危险的女人”。

但硅谷的科技巨头们可不喜欢受制于人,排队求芯片显然不符合他们一直以来的人设。巨头们不缺应用生态,找代工厂自研芯片成了他们找到的解法。

代工之外,需要解决的只有设计问题:博通能够帮到他们。

与黄仁勋和苏姿丰靠技术突围不同,博通CEO陈福阳主要靠收购建立起自己的芯片帝国,业内称他为“半导体并购之王”。

陈福阳虽非技术出身,但对行业趋势的敏锐判断推动博通成为AI算力领域的颠覆者。

2006年,陈福阳获聘担任半导体企业安华高(AVAGO)CEO,2013年收购LSI后布局数据中心芯片定制服务,2015年以370亿美元吞并博通后,继续通过收购快速扩张,将博通从一家中等规模的半导体公司重塑为万亿美元巨头。

如今,博通已经跻身万亿美元俱乐部,成为仅次于英伟达的AI算力巨头,Meta、苹果、OpenAI都是它的合作伙伴。

而作为芯片行业的老牌巨头的英特尔,却在AI时代的狂潮中逐渐掉队。危机之下,英特尔找到了芯片领域“创投教父”陈立武担任CEO。

作为半导体、芯片领域的“元老级”人物,陈立武曾在Cadence推动EDA(芯片流程设计工具)革命的管理者,不仅熟悉芯片设计全流程,更通过其创立的风险投资公司华登国际深度参与中国半导体产业建设。

之所以选择陈立武,英特尔方面称,陈立武有深厚的技术行业背景与横跨产品和代工生态的关系,以及创造股东价值的成就。“这些正是英特尔下一任首席执行官所需要的特质。”

在时代浪潮的推动下,华人CEO在硅谷构建起了以芯片为核心的商业版图,开始逐步掌握话语权。

03

新生力量 华人新势力崛起

除了这些已然站在金字塔尖的华人CEO们,在如今的硅谷,华人创办的 AI 企业正不断涌现,华人工程师也成为硅谷科技企业不可或缺的中坚力量。

最近,有消息传出黄仁勋即将收购一家名为 Lepton AI 的AI创业公司。尽管官方尚未公开确认,但已有多家权威外媒指出,这笔收购交易规模可能在数亿美元级别。

这家成立仅两年的AI初创公司,目前看似体量不大,却因其创始人及技术方向备受瞩目。Lepton AI由阿里前副总裁、有着“Caffe 之父” 美誉的贾扬清创办,主要提供算力租赁业务。

更早之前,贾扬清还曾供职于谷歌和Meta,从阿里离开决定创业的他再次将目光投向了硅谷。

清华姚班出身的胡渊鸣同样把Meshy.AI的总部设在了硅谷,这并非胡渊鸣第一次创业。在MIT博士就读期间,他就曾成立“太极图形”,并先后获得GGV、红杉数千万美元的战略投资。2024年初,受到生成式AI启发后,胡渊鸣第二次创业,这家初创公司同样很快被黄仁勋关注到。

2025年初,Meshy.AI团队受到英伟达邀请,被CEO黄仁勋和副总裁Maggie Liu等多位高层亲自接见。在顶级创投基金a16z发布的2024 AI工具调查里,Meshy.AI作为唯一的3D生成工具上榜。

另一家来自美国硅谷的明星AI创业公司ScaleAI 的创始人Alexandr Wang 同样是一名华裔,靠给大模型标注数据,客户几乎涵盖 AI 行业各大公司,在9轮融资中累计筹集 16 亿美元,投资方阵容堪称豪华,包括英伟达、亚马逊、英特尔等行业巨头。

与此同时,在硅谷科技公司的核心技术团队中,华人工程师的身影愈发常见。

图源:AI制作

上个月,马斯克带着他的“地表最聪明AI”Grok 3亮相。不过在发布环节,更加引人注目的,是坐在C位的两位亚裔面孔——吴宇怀和Jimmy Ba。前者是xAI联合创始人,后者是“AI教父”Hinton的嫡传弟子。相比之下,马斯克更像是个“点头机器”,被网友戏称为“硅谷最贵捧哏”。

事实上,自马斯克的x.AI成立之初,华人就一直在扮演重要角色。在当时首批亮相的12个初始成员中,有三分之一是土生土长的华人科学家。

除了马斯克的团队外,OpenAI的GPT-4o核心成员,也有6人本科来自中国顶尖高校。

现如今,随着全球AI竞争迈入白热化时期,人才竞争也成为其中的关键因素。据美国MacroPolo发布的《全球AI人才追踪报告2.0》(The Global AI Talent Tracker 2.0),2022年,在全球前20%的顶尖AI人才中,原籍国为中国的人才占比高达38%,超过美国本土的37%。

在硅谷,华人工程师的抢手程度,从谷歌挖角 OpenAI 的 Bill Jia 一事中可见一斑。

2023年底,谷歌趁OpenAI内讧之际,以“重组Core AI部门”为战略契机,向Meta时任工程高级副总裁的Bill Jia抛出橄榄枝。

博士毕业后,Bill Jia曾供职于微软四年,2009年年底加入Meta,2017年升任人工智能基础设施和平台副总裁,掌舵AI基础设施开发,贾扬清在Meta时也是向他汇报,Bill Jia也是当时硅谷大厂中职级最高的华人。

据量子位报道,明星大模型创业公司以合伙人offer挖过他,大厂也开出天价合同找他,以及OpenAI也是密切接触方。

最终,谷歌以“重组Core AI部门”为战略契机,说服Bill Jia加盟,为这场人才争夺战画上句号。

移动互联网成就印裔,AI浪潮助推华人,当时代的巨轮碾过,唯有技术创新者的角逐永不落幕。

参考资料:

《谷歌趁OpenAI内讧重组AI团队,挖来硅谷最高华人高管Bill Jia》,量子位;

《硅谷“朋友圈”的明牌与暗线:与黄仁勋搞关系、和英伟达打芯片战》,略大参考;

《陆奇30年的被动人生:58岁上战场,自立门户后仍面临3重挑战》,CEO来信;

《苏姿丰,来北京交朋友了》,投资界;

《人物 | 谷歌母公司新掌门皮查伊:唯一不变的就是变化》,最天下