作者 | 许丽思

编辑 | 漠影

中国的人形机器人,又全球爆火了一次。在美国顶流网红“甲亢哥”的深圳之行直播中出镜的众擎机器人,凭借着跳斧头帮舞、双人后空翻等赚足了眼球,相关话题在当天登上多个国家热搜,官网国际访问量激增。

2025年开年以来,人形机器人热潮愈演愈烈:2025政府两会工作报告首次提及具身智能,强调要大力发展智能机器人等新一代智能终端和智能制造装备;北京、深圳等多地政府接连发布具身智能产业三年行动计划,展开具身智能第一城争夺战;创企们迎来“爆单式”融资,融资速度越来越快、金额屡创新高。

而早在这之前,一批自动驾驶大牛们察觉到这个行业的巨大机遇,已经集体迁徙:地平线前副总裁余轶南、理想汽车前智能驾驶产品总监赵哲伦等成立了维他动力;华为车BU前首席科学家陈亦伦创办了它石智航,原百度智能驾驶事业群组负责人李震宇加盟;小米前汽车自动驾驶产品技术负责人刘方创办了阿米奥机器人……

参与这场跨界的,还有全球多家车企。从将人形机器人视为特斯拉未来主要的长期价值来源的马斯克开始,一场车企跨界造人形机器人的浪潮已席卷全球——几乎同一时间,小鹏、小米、广汽等国内车企也纷纷推进机器人研发计划。另外,还有多家车企通过合作研发、投资、实训等方式,入局这一赛道。

机器人前瞻全面梳理了全球19家车企在进军人形机器人赛道上的情况。据不完成统计,这19家车企中,已有4家开始自研人形机器人,有3家采取合作研发的方式造机器人,有5家通过投资的方式进军这一赛道,也有8家车企已在车厂中进行人形机器人实训。

一、特斯拉计划今年产5000台Optimus,预言机器人收入未来将超汽车业务

车企对人形机器人的探索始于日本。1986年,本田启动了全球首个双足行走机器人研发项目,但后来由于技术突破与商业回报的遥不可期,项目在2018年宣告终止。

真正点燃车企造机器人热情的,是特斯拉的强势入局。对马斯克来说,造出自动驾驶的汽车其实就是一个有轮子的机器人,那同样,也可以造出一个有腿的机器人。

2021年8月,马斯克在AI Day上首次展示人形机器人Optimus概念,宣称其将“改变人类工作方式”,引发全球热议。一年后,原型机亮相,现在已经更新到第二代。

4月初,特斯拉又发布了Optimus的最新演示视频,视频中机器人在步态和摆臂动作上更加流畅协调了,相比早期有了明显进步。马斯克还表示,进步确实快,今年很快就会出现一大批Optimus机器人。

从今年开始,特斯拉的人形机器人量产计划也快速提上日程。

年初,特斯拉在其位于美国加州弗里蒙特的工厂更新了多个与Optimus人形机器人开发相关的招聘信息,涵盖制造工程师、生产经理、流程主管等关键职位。

在1月30号的电话会议上,马斯克预言,Optimus人形机器人具有巨大的商业潜力,甚至可能创造超过10万亿美元的收入,超过汽车业务,将成为公司主要的收入来源。

特斯拉的量产计划分为多个不同阶段。2025年,Optimus进入试生产阶段,目标是5000台;2026年,的目标是5万台。首批人形人形机器人将首先用于特斯拉内部工厂的测试和应用验证。

马斯克此前还曾提到,Optimus会在2026下半年开始对外销售。2027年,特斯拉会进一步提升产能至每月10万台。特斯拉宣称,当能实现年产百万台人形机器人时,生产成本将低于2万美元/台,单月收入达10亿美元级。

▲特斯拉Optimus正在给人类提供餐饮服务

二、马斯克领头后,国内车企“燃”起来了

作为特斯拉的虔诚信徒,小鹏的人形机器人布局紧随其后。

从2020年开始收购四足机器人公司成立鹏行智能、2021年发布首款智能机器马,小鹏在运动控制、智能交互等方面为后续人形机器人研发积累技术和经验。2023年,小鹏终于推出首款双足人形机器人PX5。去年11月,又推出AI人形机器人Iron。

造机器人比造车难多了,不仅不能在AI、芯片研发和硬件开发等方面有短板,还需要巨额资金的长期投入,何小鹏还在去年发布Iron的时候就提到“没有500亿,做不好机器人。”

对人形机器人情有独钟的何小鹏在接受媒体采访时曾表示,小鹏做AI+机器人是他顶着小鹏董事会的反对推进的,AI+机器人能够改变世界,智能电动车只是机器人的前序。

在何小鹏看来,虽然行业内机器人普遍处于L2阶段,但小鹏目标是向L3迈进,且有信心成为中国最早量产L3机器人的公司之一。Iron机器人的目标是尽快实现L3初阶能力并实现量产,未来将在智能家居、医疗护理、教育、娱乐、物流等多领域探索应用。

▲小鹏Iron正在工厂整理杂物

在2024年人形机器人元年之际,小米机器人却异常安静。

小米在和小鹏差不多的时间布局机器人研发。2020年9月,小米立项做机器狗。一开始因为人员短缺,还找了追觅的团队(即现在的魔法原子)合作,追觅团队负责电机、调试运控等等。

2021年,当小米造车在稳步进行中时,雷军在小米MIX4发布会上展示了小米第一代仿生四足机器人Cyberdog。紧接着,小米内部成立了小米机器人实验室,还将特斯拉视为竞争对手,与特斯拉机器人进行对标。

2022年8月,雷军在年度演讲中发布全尺寸人形机器人CyberOne,正式进军人形机器人领域。

▲CyberOne机器人

次年,北京小米机器人技术有限公司成立,主要从事智能机器人的研发、人工智能行业应用系统集成服务等;同年11月,北京人形机器人创新中心有限公司正式成立,这是全国首家省级人形机器人创新中心,小米是共同持股方之一。

此后,小米的人形机器人就鲜少出现在公众视野里。

去年6月,北京小米机器人技术有限公司乔迁到北京亦庄小米汽车工厂,小米全力推进人形机器人在自家制造产线的落地。今年2月,团队对外提到,CyberOne已经从实验室走向生产线上的分阶段落地阶段。还有消息称,小米最近召开了机器人业务推进会,预计3-4月在亦庄有重要进展和展示。

另外,小米申请的一系列机器人相关的专利也已经接连在国家知识产权局官网公开了。

除了新能源车企外,传统车企也在积极自研机器人。

2022年,广汽开始涉足具身智能机器人,确定了“远程操控+AI末端自主”的研发模式。2024年12月,广汽发布了第二代具身智能机器人,外观像装了两只灵巧手的迷你小车;不久后,第三代具身智能人形机器人GoMate亮相,这是一款全尺寸的轮足人形机器人。

今年,广汽预计将能实现自研零部件批量生产,并率先在主机厂车间生产线和产业园区示范应用;2026年,其将实现整机小批量生产并迈向大规模量产,初期商业化重点放在安防、康养、汽车后市场服务上。

不过,广汽并没有对外发布第一代具身智能机器人。早期,广汽的机器人被称为AI机器人,由广汽研究院前瞻技术部负责研发。

曾经代表了日本机器人技术顶尖水平的本田ASIMO,领先一时却倒在了黎明前夜。直到马斯克决心入局,在全球车企刮起了自研人形机器人的飓风,国内车企特别是小鹏、小米和广汽积极抢跑,一场关于第二增长曲线的豪赌拉开序幕。

三、跨界联合,车企盯上了“别人家的技术”

相较于自研机器人存在的巨大的技术挑战和成本投入,一些车企也寻求与其他机器人企业进行跨界合作,要么强强联合取长补短,要么并购整合构建生态,协同推进机器人的研发进程。

2016年,丰田成立了丰田研究所(TRI),专注于人工智能、自动驾驶和机器人技术的研发。丰田研究所开展了Punyo机器人项目,目标是打造一个柔软、互动、经济实惠、安全、耐用且能力出众的机器人。

2024年10月,丰田研究所宣布与波士顿动力合作,利用TRI的大型行为模型(LBM)和波士顿动力的Atlas机器人,加快通用仿人机器人的开发。

▲丰田软体机器人Punyo

而波士顿动力在2020年被现代汽车收购后,现代汽车开始将将自身的汽车技术与波士顿动力的机器人技术进行融合。

2024年4月,现代汽车推出了可穿戴机器人手臂X-ble Shoulder,能增强工人力量,减少60%肩部负荷和30%肌肉活动,可在汽车、航空等多个行业使用,将在2025年上半年向韩国用户交付,2026年推向美国、欧洲市场。

2025年2月,现代汽车及其子公司起亚还与三星SDI达成初步合作协议,共同研发专为机器人设计的高性能电池。

国内车企方面,奇瑞汽车在去年4月联手AI公司Aimoga共同研发了人形机器人Mornine。该机器人采用仿生创新设计,有仿人硅胶面孔,能模拟人类嘴巴和面部肌肉运动,可表达说话、微笑等表情。

奇瑞对Mornine的规划分为三个阶段,第一阶段是部署到零售店面中担任导购角色;第二阶段将增强其动作灵活性和移动能力;第三阶段计划让其成为家庭助手,执行儿童看护和家务劳动等任务。

▲左边为Mornine

1月,奇瑞以1亿元成立了机器人科技公司墨甲智创,并且全资持股。

四、投资人踏破明星创企门槛,雷军屡次重押宇树

具身智能赛道的火热除了推动车企自研、联合研发外,也吸引他们积极投资布局。特别是宇树,更是被投资人抢破头,一股难求。

将时间线拉回2017年,当宇树还是一家年轻的初创公司时,王兴兴正带着自己的四足机器狗项目到处寻求天使投资。一些消息称,当时王兴兴曾找过雷军,但小米处于内忧外患的境地,面临供应链危机和市场份额下滑的双重压力,就没有把注意力放到机器人领域。

转机发生在2021年。小米已开启百亿美金造车计划、内部四足机器狗正在研发,恰逢宇树实现了国内首次量产四足机器狗,雷军执掌的顺为资本向宇树投资数千万美元,成为其A轮唯一战略投资者。

次年,顺为资本在宇树B轮融资时又追加了数亿元投资,这个时候宇树的估值已经是天使轮时的近百倍了。

另外,小米集团还在2023年和北航机器人研究所名誉所长王田苗以及北京智源研究院共同投资了具身智能科技公司小雨智造,这家公司主要打造“一脑多形”的具身智能机器人。

细数小米在机器人领域的投资布局,其已经入股了近50家机器人相关厂商,从产业链上游的核心零部件企业到本体制造商,并且不局限在人形机器人领域,还有工业机器人、扫地机器人等。

回溯另一家具身智能机器人明星公司智元机器人的融资历程,也可以看到不少国内车企的身影。

2023年,比亚迪参与到智元机器人的A+轮融资中,认缴了近200万元的出资额,持股比例达3.76%;次年,上汽创投、上汽旗下私募股权投资平台尚颀资本和北汽产投接连参与到了智元的A+轮融资当中。

另外,比亚迪还早在2012年就曾参与“人形机器人第一股”优必选的天使轮融资。

上汽集团的恒旭投资参与了银河通用机器人5亿元的战略轮融资,尚颀资本还是逐际动力数亿元A轮战略融资的领投方之一。

北汽2024年还参与了帕西尼感知的数亿A+轮融资、银河通用的7亿元天使轮融资。

今年1月初,曾凭借其独特的“认知机器人”理念崭露头角的德国机器人公司Neura Robotics宣布完成1.2亿欧元融资(约合9.3亿元人民币),投资者阵容中出现了沃尔沃的身影。

五、人形机器人涌入车厂,何尝不是一种“双向奔赴”

车企通过各种方式拥抱人形机器人企业,一些人形机器人也开始奔赴车厂,负责装配、搬运等工作,成了不少人形机器人企业的选择。

美国人形机器人独角兽Figure在去年就和宝马签署了合作协议,计划让Figure的人形机器人进入宝马位于美国南卡罗来纳州斯帕坦堡的工厂。Figure 02在宝马斯帕坦堡工厂进行了数周的试运行,主要任务是将金属板件插入特定夹具。

▲Figure机器人在宝马工厂

Apptronik也和奔驰达成合作协议,在奔驰工厂试用Apptronik的人形机器人Apollo。Apollo机器人会被应用在不同的生产线上,包括向工厂车间的工人运送组件和套件包,同时检查零件

国内车企对在车厂中引入机器人这件事更积极。比如优必选Walker系列机器人,它的车企实训经验颇丰,已经是全球进入最多车厂的人形机器人:从2024年开始,WalkerS1已经陆续在极氪工厂执行料箱搬运,在蔚来负责质检、贴车标、采集车辆外观等工作,在比亚迪实现了从分拣、搬运到配送全栈式无人物流……

上个月,优必选的WalkerS1在极氪5G智慧工厂开展全球首例多台、多场景、多任务的人形机器人协同实训,并首次引入群体智能技术,实现多机协同作业。

3月底,东风柳汽宣布将在自家的汽车制造工厂部署20台优必选工业人形机器人Walker S1,并计划在上半年完成,应用于汽车整车制造,提升其制造工厂的智能化和无人化水平及效率。这次全球首次人形机器人批量进入汽车工厂。

▲优必选机器人在极氪工厂

另外,傅利叶公司的人形机器人已进入上汽通用汽车金桥豪华车工厂和奥特能超级工厂实训,负责带电高压零部件安装、高精度操作等工作。

乐聚机器人也已经人形机器夸父交付给一汽红旗、蔚来、北汽等,将在生产、售前售后服务等发挥重要作用。

车厂作为人形机器人重要的落地场景,不仅其自身有着巨大的劳动力需求,可以让人形机器人替代其中复杂、危险或重复性的任务,更重要的是发挥了技术验证的作用,帮助人形机器人从单兵作战走向群体协同,不断提升泛化能力。

人形机器人也只有实现了大规模的群体协作,才能真正融入车厂的智能制造系统中,发挥出作为生产工具的作用。

六、尚未对外公布进展的车企,已在快速筹备中了

人形机器人赛道虽然火热,但车企们对下场自研这件事的态度也是十分谨慎的。他们大都会先通过投资、场景试点等方式,远远观察技术与行业的发展,再伺机决定是否开启自研。

这种观望态度或许源于两点考量,觉得人形机器人软硬件技术等方面尚未达到商业化门槛,以及重心仍在智能汽车研发,避免双线作战拖累主业。

对比亚迪来说,虽然其投资者关系部门在去年年底回应称,公司暂未涉足人形机器人相关业务,但比亚迪下场造人形机器人的野心其实几年前就有迹可循。

2022年,比亚迪成立了具身智能研究团队,通过深入挖掘公司规模化的应用场景需求,展开各类机器人本体及系统的定制开发,团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。

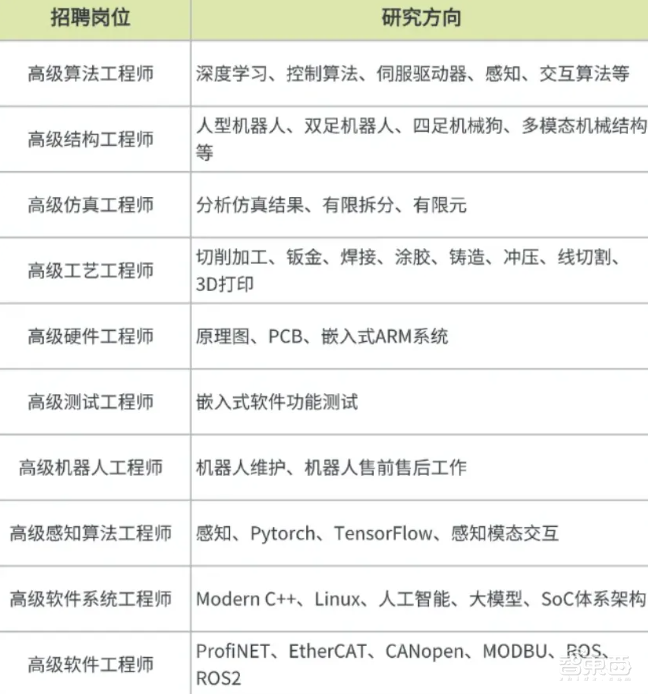

去年12月,比亚迪面向2025届全球高校硕士、博士毕业生招聘具身智能研究团队,研究方向涉及人形机器人、双足机器人等。

还有消息称,比亚迪十五事业部已经开启具身智能项目,其科技研究院的部分员工被独立出来,成立了人工智能实验室,后更名为未来实验室,专注于具身智能领域,包括机器人的研发,项目内部代号为“尧舜禹”。

▲比亚迪招聘具身智能研究团队所涉岗位

2022年4月,上汽集团通过旗下全资子公司成立重庆赛创机器人科技有限公司,希望借助机器人企业的技术和创新能力,为自身的汽车制造和服务领域带来新的发展机遇。

2023年12月,赛力斯与重庆国资成立了重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司,注册资本约为12.2亿元。去年年底,赛力斯在公开平台发布了和具身智能、人形机器人相关的招聘信息。据有消息称,目前凤凰智创相关机器人研发人员在200人左右,若进展顺利,人形机器人明年年底有望量产。

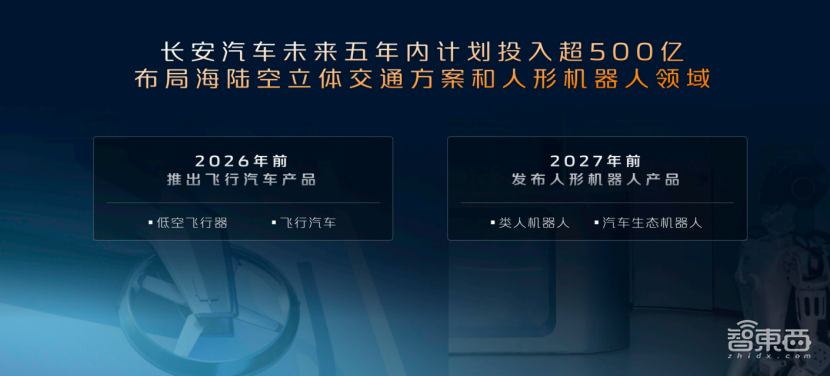

长安汽车在去年11月的广州车展上宣布,未来五年内计划投入超500亿布局包括人形机器人在内的智能领域,2027年前发布人形机器人产品。并且,其自研的人形机器人将成为能与智能汽车深度协作、增强交互体验的伙伴,共同打造智能出行生态,在未来为用户带来更有温度、超越想象的生活方式。

▲2024年广州车展,长安汽车公布了人形机器人相关计划

去年年底,理想汽车CEO李想在直播中表示,理想汽车100%会做人形机器人,但节奏不是现在,如果连L4级跟自动驾驶的汽车都解决不了,研发更复杂的人形机器人还为时过早。

蔚来也尚未在人形机器人研发方面有所动作。不过1月的时候有消息称,蔚来已组建20人团队调研机器狗项目,由前Momenta算法专家、2020年加入蔚来自动驾驶团队的徐抗带队,机器狗可能用于特殊环境探测或物流场景。

此外,还有吉利在2021年成立了吉咖智能机器人有限公司。

从这些的车企的态度来看,虽然人形机器人的具体进展还未对外公布,但是像比亚迪、长安等投身人形机器人的决心着实不小。

结语:车企的参与,正在重塑具身智能生态

在具身智能领域,车企的跨界行动已经成为了重塑产业竞争格局的重要力量。特斯拉以引领者姿态带动着机器人行业风向,中国车企们则紧随其后,积极寻求技术与场景创新的差异化空间。

参与这场跨界竞赛,车企们看中的不仅是造车技术可以很好地迁移到机器人上、机器人对劳动力有着巨大替代潜力,更重要的想要找到一个极具想象力的全新增长机遇:高盛预测,2035年全球人形机器人市场规模将突破1500亿美元。

当车企豪掷数百亿押注这条赛道时,一场关于技术耐心与商业野心的长跑,才刚刚开始。这不仅关乎车企自身的发展,也将深刻影响具身智能的未来。他们的参与,会如何加速具身智能的技术创新、产品迭代,并推动机器人从工业场景向更广泛的领域渗透?值得我们期待。-