作者|惊蛰研究所 初夏

清明时节,人们手捧鲜花走向墓园,祭奠逝去的亲人。然而,这片承载着生者哀思的土地上,却正经历着一场暗流涌动的风暴。

清明节前夕,中国殡葬业龙头公司福寿园发布了惨淡的2024年业绩公告,全年总营收为20.78亿元人民币,同比下降20.9%,归母净利润为3.73亿元人民币,同比下降52.8%。除福寿园外,其他大型的业内企业,如福成股份、安贤园中国都出现了不同程度的业绩滑坡。

在外界看来,殡葬行业一直是一门“神秘且暴利”的生意。特别是自殡葬行业市场化以来,不断成长的规模和日益完善的产业服务,不仅承载了亿万国人的需求,也推动相关商品如墓地的价格陡增。

而如今,行业龙头企业们纷纷遭遇业绩锐减,折射出的不仅是企业的经营困境,也是整个行业在当下消费浪潮中的艰难转身。

市场化浪潮下的生死经济

在计划经济时期,殡葬服务主要由民政部门下属的国有单位提供,遗体处理、火化等环节实行价格管制,以公益为主。直到八九十年代后期,民营资本才开始涉足墓地开发及殡仪服务。市场化的春风不仅唤醒了经济领域的活力,也悄然改变了中国人处理“人生大事”的方式。

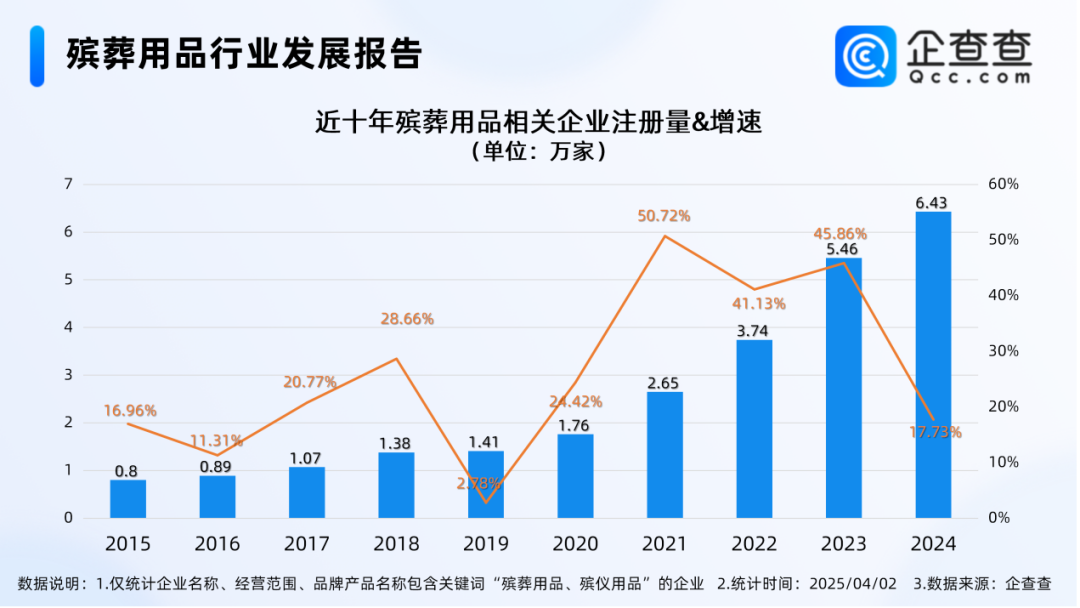

企查查数据显示,国内现存殡葬用品相关企业28.06万家。近十年相关企业注册量呈持续增长态势,2021年全年注册相关企业2.65万家,同比增长50.72%,达近十年注册量增速峰值。2024年全年注册6.43万家相关企业,同比增长17.73%。

尤其随着福寿园等企业的发展壮大,这个古老而神秘的行业在与时俱进的同时,也因为市场的快速发展,受到越来越多的关注。

以福寿园为例。从1994年成立至今的三十年间,福寿园业务板块已经涵盖公墓运营、殡仪服务、设备制造、追思用品、规划设计、生前事业、“殡葬互联网+”、生命教育等,业务扩展至国内十九个省、自治区、直辖市的四十余座城市。

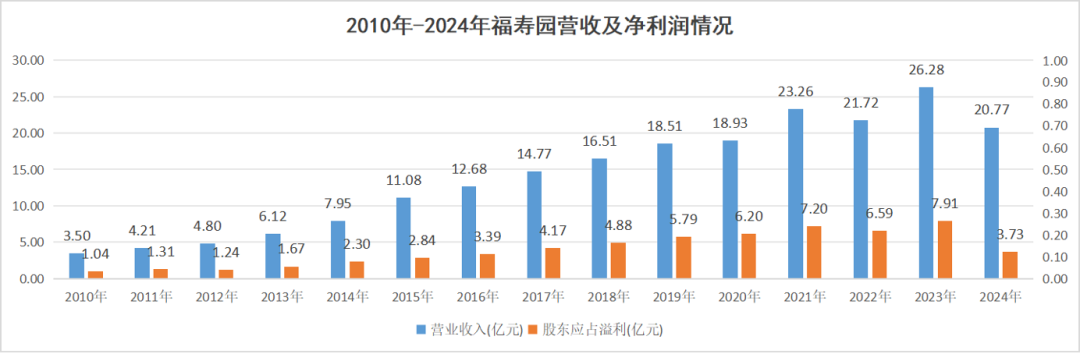

2013年,福寿园在香港联合交易所挂牌上市。根据年报显示,2010年至今的十几年间,福寿园营收从3.5亿元增长至26.28亿元,涨幅达到650.86%;利润也翻了数倍,最高接近8亿元。

殡葬企业从数量到质量上的“全面开花”,是多方因素共振的结果。

首先,中国人口老龄化进程的加深,为市场需求的增长奠定了基础。国家统计局数据显示,2024年末,中国60岁及以上人口为3.1亿人,占比22.0%,与2023年末相比,增加1334万人,人口比重上升0.9个百分点,扩大了死亡人口基数。

2021年,我国每年的死亡人口已经突破一千万,较1990年增加了三分之一。大基数市场需求成为推动殡葬业发展的最直接源动力。

其次,城镇化率的持续提高也为商业化的市场服务提供了稳定的需求供应。国家统计局数据显示,2024年末我国城镇常住人口达到9.43亿人,常住人口城镇化率为67.0%。近6年我国每年都会有超过1000万的农村居民进入城镇。城镇化生活的熏陶以及政策的不断宣讲,带来了移风易俗的效果。近年来我国的遗体火化率持续提高,2021年全国遗体火化率已经达到58.8%。

此外,国人日渐增长的消费能力,也培育了多层次殡葬服务的广泛需求。据智研咨询发布的调研报告,2015年我国殡葬服务市场规模为1695亿元,2022年我国殡葬服务市场规模增长至3102亿元。其中,墓地服务市场规模从2015年的927.68亿元增长至2022年的1499.04亿元,一直是殡葬业中最大的业务板块。

在供求关系和传统观念的共同催化下,墓地作为商品,价格一路蹿升。但疯涨的墓地价格,也逐渐成为人们开始难以承受的消费负担。

疯涨的“地下楼宇”

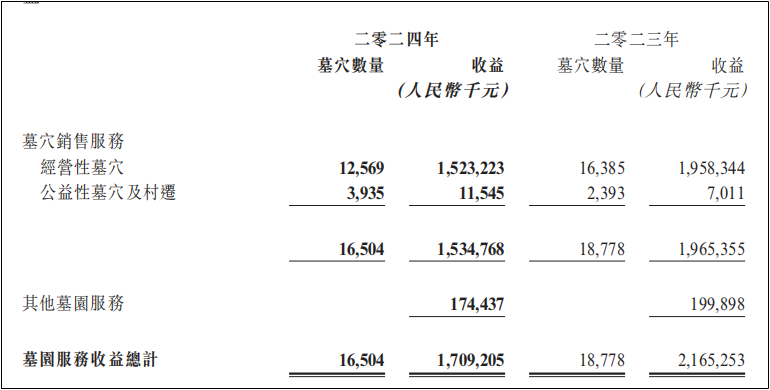

2013年,福寿园交出了上市之后的第一份年报。年报显示,当年其销售墓地数量为7667个,收益为52381.2万元,平均每个墓地售价为6.83万元。到了2024年,经营性墓穴销售数量已经达到12569个,销售收益为152322.3万元,每个墓地均价为12.12万元,比十年前几乎增长了一倍。

福寿园墓地价格的上涨,只是中国墓地行情的一个缩影。而比企业单一商品的价格变动更“魔幻”的,是墓地的价格变动开始脱离市场供应的基本逻辑走向“疯涨”。

2017年,新华社报道了“苏州限购墓地”的新闻,报道中提到,苏州墓地限购的主要原因是近5年苏州墓地价格至少上涨了10倍。如今,墓地价格的夸张上涨并未得到逆转,相反部分城市尤其是一线城市的墓地价格早已高出天际。

2023年,上海松鹤园登上热搜。起因是其一个0.6平方米的墓地被曝售价为45.78万元,换算成每平方米的单价高达76万元,是市区豪宅汤臣一品价格的3倍。

同年据中新经纬援引第三方平台参考价报道,我国一线城市墓穴价格普遍较高。其中北京墓园平均起售价为8.31万元,上海9.99万元左右,广州4.33万元,深圳6.41万元。

*图片来源:松鹤园官网

按单人墓穴普遍0.6㎡的面积计算,一线城市墓地每平米价格都在10万元以上,比房价不遑多让。也难怪甚至有陵园想要按照卖房子的套路去卖墓地。

2021年,昆明某陵园曾经推出过“墓地按揭贷”业务,最高可贷款20万元,贷款期限可达10年,贷款利率固定为9%。虽然魔幻的“墓地贷”业务最终未能成功推行,但也是墓地销售疯狂表现的一个绝佳注脚。

墓地高企的价格,在人们消费能力强的时期,有其合理性。但当消费预期开始收缩,尤其是在近几年来,高价墓地的主要消费群体——中产阶级们开始审视消费的性价比时,墓地的高价泡沫也开始面临被戳破的命运。

比如,2024年福寿园的墓穴销售数量比2023年减少了3800多个,同比下降超过了30%。而福寿园在分享销量下滑的原因时,就更多地归因于2024年“受整体经济环境和预期的影响,客户的消费行为趋向谨慎。”这使得2024年福寿园墓园服务的经营利润率从2023年的60.2%直接降至41.3%。

除了福寿园之外,如福成股份、安贤园中国都出现了不同程度的业绩滑坡。3月21日,福成股份公布2024年报。公司殡葬服务的营收为9817.41万元,同比下降14.91%,毛利率78.51%,较2023年的80%微降。

根据安贤园中国(00922.HK)公布截至2024年前三季度业绩来看,其收益约1.02亿港元,同比减少约25%;公司拥有人应占溢利1738.2万港元,同比减少33.18%。

市场规模不断增加,但龙头企业业绩在肉眼可见地下滑。那就只能说明,越来越多的人用脚投票,表达着对高价墓地的不满。

高价泡沫下的众生相

今年3月16日,法治日报官方微信公众号报道了佛山某小区业主疑似装修“骨灰房”而被其他业主抵制的新闻。

虽然报道称,涉事房屋业主公开承诺,房屋不会用作存放骨灰等用途。但是,该事件仍然把大众的目光拉回到“骨灰房”上来。

所谓“骨灰房”,就是指不是为了居住,而是为了放置亲人骨灰而专门买的房子。

据公开报道,全国多地出现了个人购买商品房用于专门放置骨灰盒的情况,有受访者称,其所住小区存在一定比例的“骨灰房”,有的楼层甚至楼栋可能“住的死人比活人多”。之所以会出现“活人房子放骨灰”的奇葩景象,归根结底还是因为墓地太贵了。

在报道中,有人坦言,一线城市动辄十几万起步的墓地费用,足以在周边三、四线城市寻觅一个住宅来安置亲人骨灰。不仅费用划算,住宅有70年的产权,远高于墓地的20年使用权,还能省去20年后的续费。

为了节省墓穴费用,不愿为高价墓地买单的人们还开发出了极端方案,“将亲人骨灰安置在附近野山上,弄几块碎石头堆一堆。”

当然,无论是“骨灰房”还是“野山葬”,都逃不开法理和人伦的拷问,也不太符合传统观念中处理“人生大事”的习俗和要求。而在此之外,一些新型的殡葬方式,也在试图用环保和低成本的概念,来争夺消费者的青睐。比如全国部分地区正在大力推行的海葬。

根据上观新闻报道,上海的海葬撒海量从1991年的每年200多具,一路上升到如今每年的近万具,累计护送80247位逝者骨灰撒向大海,服务家庭超31万户。同时,上海也成为全国海葬数量最多、服务体系最完备的城市之一。

而在无锡,当地出台了《市区文明办丧和节地生态安葬减免奖补办法》,对采取海葬、可降解骨灰盒葬的户籍居民,给予每例2000元的奖补。此外,还有树葬、花葬等新型殡葬方式,价格低廉,吸引了不少消费者。

但是,对于有着“入土为安”等传统殡葬观念的中国人来说,放弃传统墓葬,接受各种新型的殡葬方式,不仅要在观念上完成转变,还要在社会认同层面建立新的认知,因此很难在短期内实现。

根据联合国的测算,2010-2030年期间,中国年平均死亡人口数量将从2010-2015年的961万人提升至2025—2030年的1293万人。

然而,墓穴殡葬仍是刚需。“地下房产”和地上的房产一样,都是民生福祉和社会情绪的敏感焦点。

墓地价格高企与行业盈利困难的矛盾,折射出中国社会在生死问题上的经济理性与伦理情感的冲突。未来,或许只有把“墓地的价格打下去”,才能避免人们在亲情伦理和经济负担之间忍痛选择,才是让逝者安息和生者宽慰的稳定器。

也唯有如此,才能让殡葬回归尊重生命的本质,而非一场资本的狂欢。