微信问一问更有社区相了。

图源:问一问已支持个人资料修改

今年春节前后,DeepSeek出圈,微信搜索选择在第一时间接入,引起行业极大的关注。作为微信搜索内容生态重要补充的问一问,也在这段时间悄然发生变化,其内容社区的气质更加明显了。

“自然生长”出的微信内容社区

我是最早使用问一问的一批用户,此前在使用问一问时发现,其还有很多问题需要解决,有很多课要补。主要集中在三类:

首先是创作者来源问题。问一问的内容生产需要依赖KOC、中腰部达人,像小红书一样,大量UGC内容与互动才能撑起其社区底色。头部大V、KOL反而不是最急需的。虽然当时问一问已经表露出一定的自主创作内容的氛围,普通素人自发形成圈层讨论,但由于入口比较深、提问或者发布的门槛不低等限制因素,用户需要一定的时间学习、适应,这无形中会筛选掉一部分潜在创作者。

其次是内容丰富度和质量有待加强,要解决同质化问题。我多次参加官方组织的话题活动,但更多的是鼓励生活小百科、日常经验等内容,像其中有一条《北京首都机场T3航站楼网约车最快搭乘指南》。短内容表达的局限,更像早期的微博或者朋友圈,容易陷入同质化,深度讨论和高质量信息无法得到充分展现。

对UGC内容社区来说,自然生长的另一面也是野蛮发育,如果不加以良性引导,成长为一种良性的内容生态,对微信搜索来说,也不是一件好事。类比另外一个活化石级的问答产品:百度知道。其内容质量也是参差不齐,最后也成为百度搜索结果泥沙俱下的一个重要诱因。

还有,问一问需要跳出微信过往的路径依赖,在运营活动、社区氛围等环节的举措上,更加积极一些。微信是超级国民应用,这也导致其很多运营活动不接地气,甚至过于保守。这既有其本身比较克制的原因,也与问一问自身的定位和承担的产品职责有关。问一问还是需要拿出更大的魄力,做更多与用户、创作者链接的运营活动。

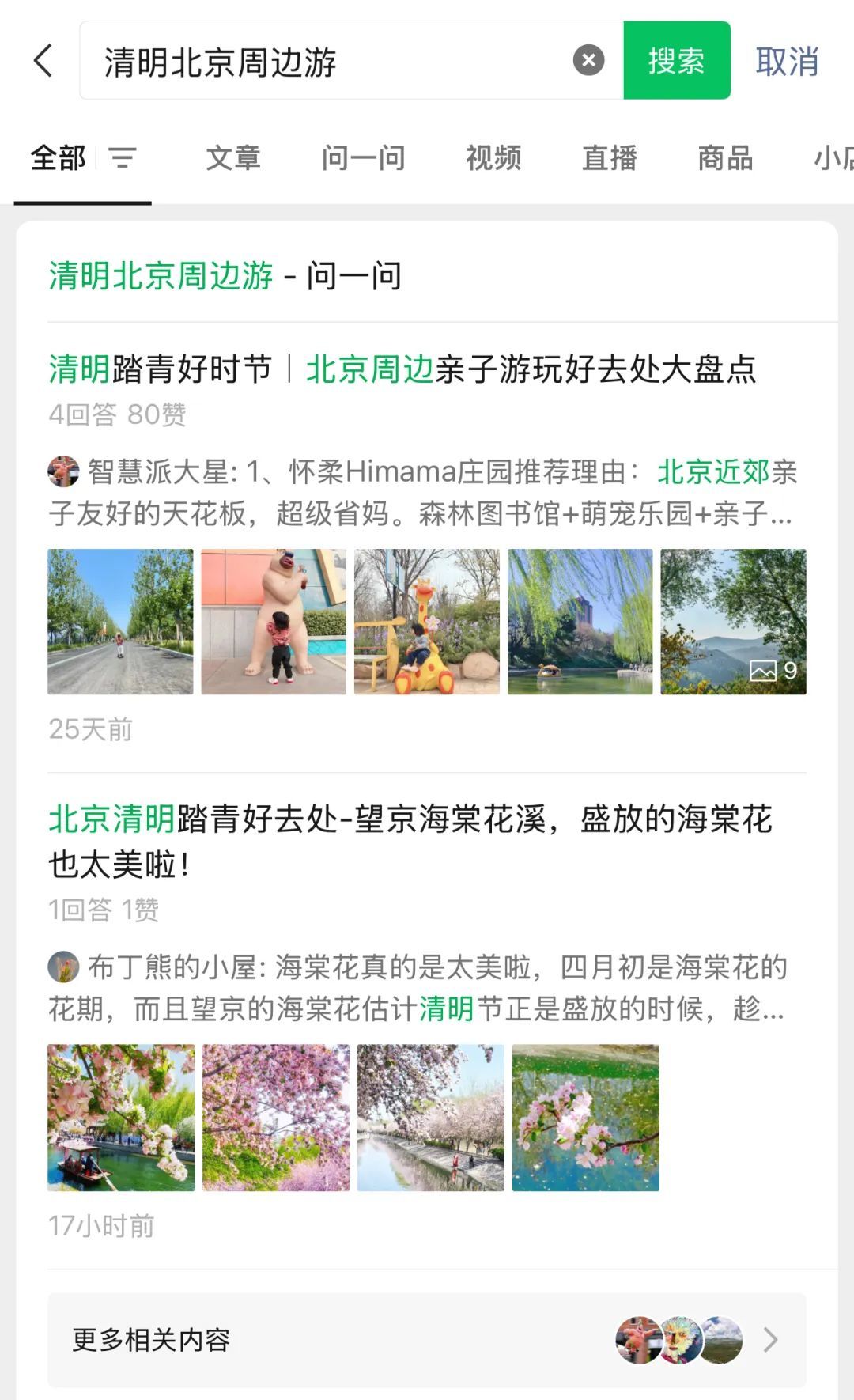

目前来看,问一问在这些方面都已经有了很大的改观。比如清明小长假期间,我按照惯常习惯,在微信搜索里输入“清明北京周边游”,寻找一些靠谱的攻略。其呈现的结果,排在最前面的就是问一问的问题和用户回答,底下还有“更多相关内容”的跳转,进入“问一问”页面,聚合更多该关键词的问答。

图源:唐辰截图

初步来看,问一问的UGC内容增多了,创作者的问题似乎得到有效解决。同时,问一问还在权重比较高的地方,设置“没找到想要的内容,可前往提问”的引导,鼓励用户分享自身的经验和想法,进行UGC内容生产。

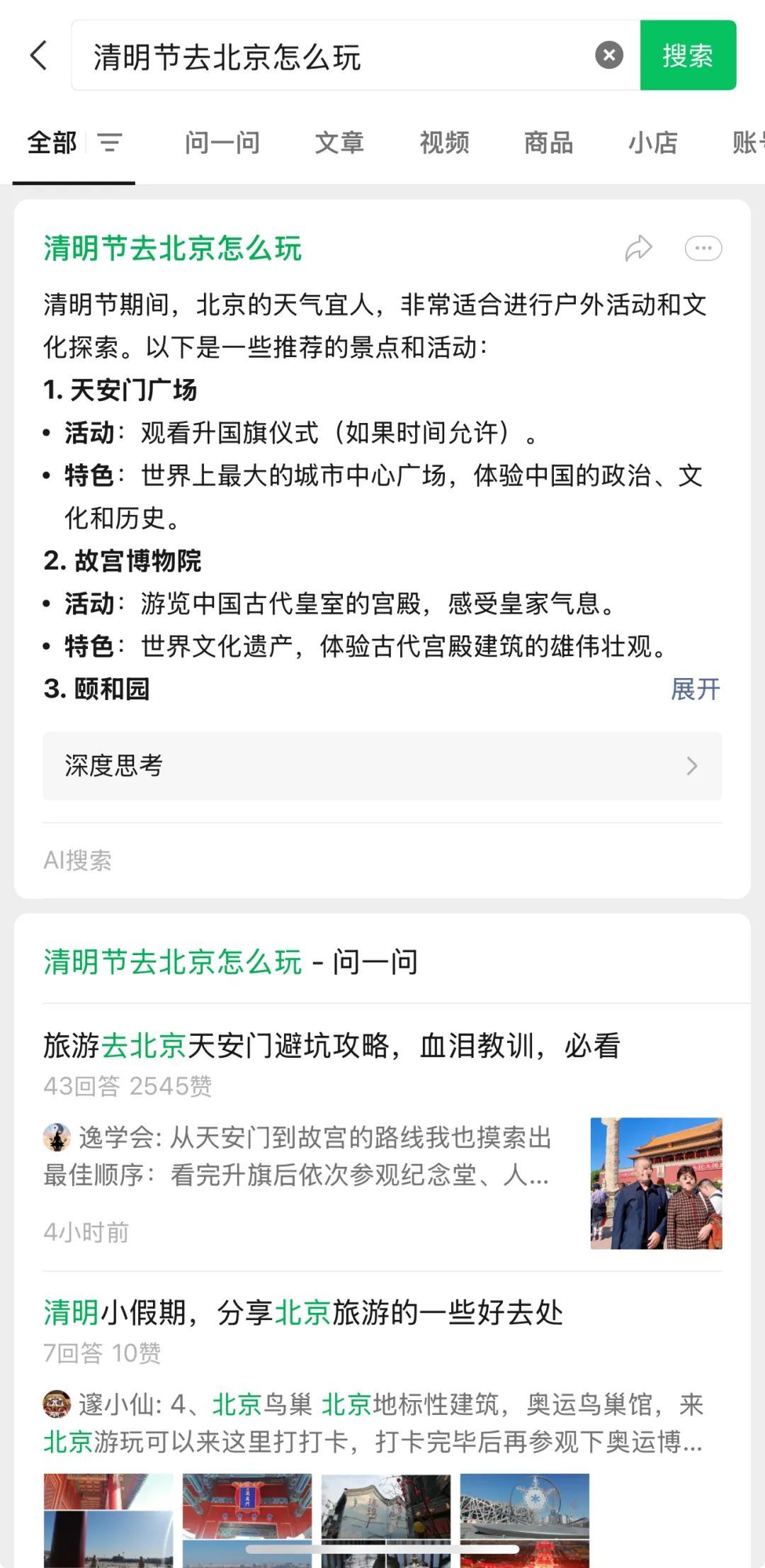

如果我换一种方式搜索,提问:“清明节去北京怎么玩”。微信搜索页面的内容展现层次就发生变化,表达为:AI搜索提供的生成式回答(含深度思考和相关问题推荐)、问一问的问答及用户经验分享、公众号或者视频号内容推荐。

图源:唐辰截图

这是更符合搜索产品逻辑的信息检索引导。三者也是目前微信搜索内容生态的主要构成要素,覆盖AIGC、UGC、PGC三类图文、短视频内容形态。

其中,AIGC的Chatbox模式除了具备传统的信息检索能力,还满足了用户在搜、创、聊等多方面的需求,更像人、更懂人,这是百度提出“新搜索智能助手”概念时所作的定义,微信AI搜索也符合这些特征。

目前,AIGC内容在微信搜索占比有多大,还没有一个准确的数据。但参考百度,2024年二季度财报会上,百度披露,其核心业务搜索中,已有18%搜索结果由AI生成,未来微信搜索中AIGC内容的比重也不会太低。

公众号或者视频号所提供的搜索内容,其专页属性较强,虽然能够满足用户对信息精准度、准确性的需求,但因为缺少互动方式,或者说,用户反馈的门槛比较高,用户与创作者之间的信息交换,更多是创作者的单向输出,导致信息流转效率不高。

相较之下,问一问的创作门槛更低,也比公众号、视频号以及朋友圈更开放,为微信搜索场景提供更多来自普通用户真实的情感、情绪反馈内容,与前两者形成有效补充。

正如窄播评价,这也让从满足用户长尾搜索需求延伸出来的问一问,成为了微信生态里,一个接近“人人可以创作的载体”这个目标的内容产品。这些内容往往更强调个体的经验、感知和情绪,是提供参考、分享经验、寻找同好,具备强互动的UGC属性。

比如,IP粉会在这里讨论“《熊出没·重启未来》给你最大的惊喜是什么?”,他们还会聚集同好,“想要一个全是Hello Kitty的回答区”,同时有明显的年龄层区隔,交流“怎么认识、了解、喜欢上吾皇巴扎黑的?”还有大学生和打工人在分享“早八续命神器是什么”,以及吐槽“每天最真实的精神状态”。

萌宠群体也会在分享“被宠物气笑”的瞬间,这种情绪抚慰,也是当下最能引起群体心绪共振的话题。

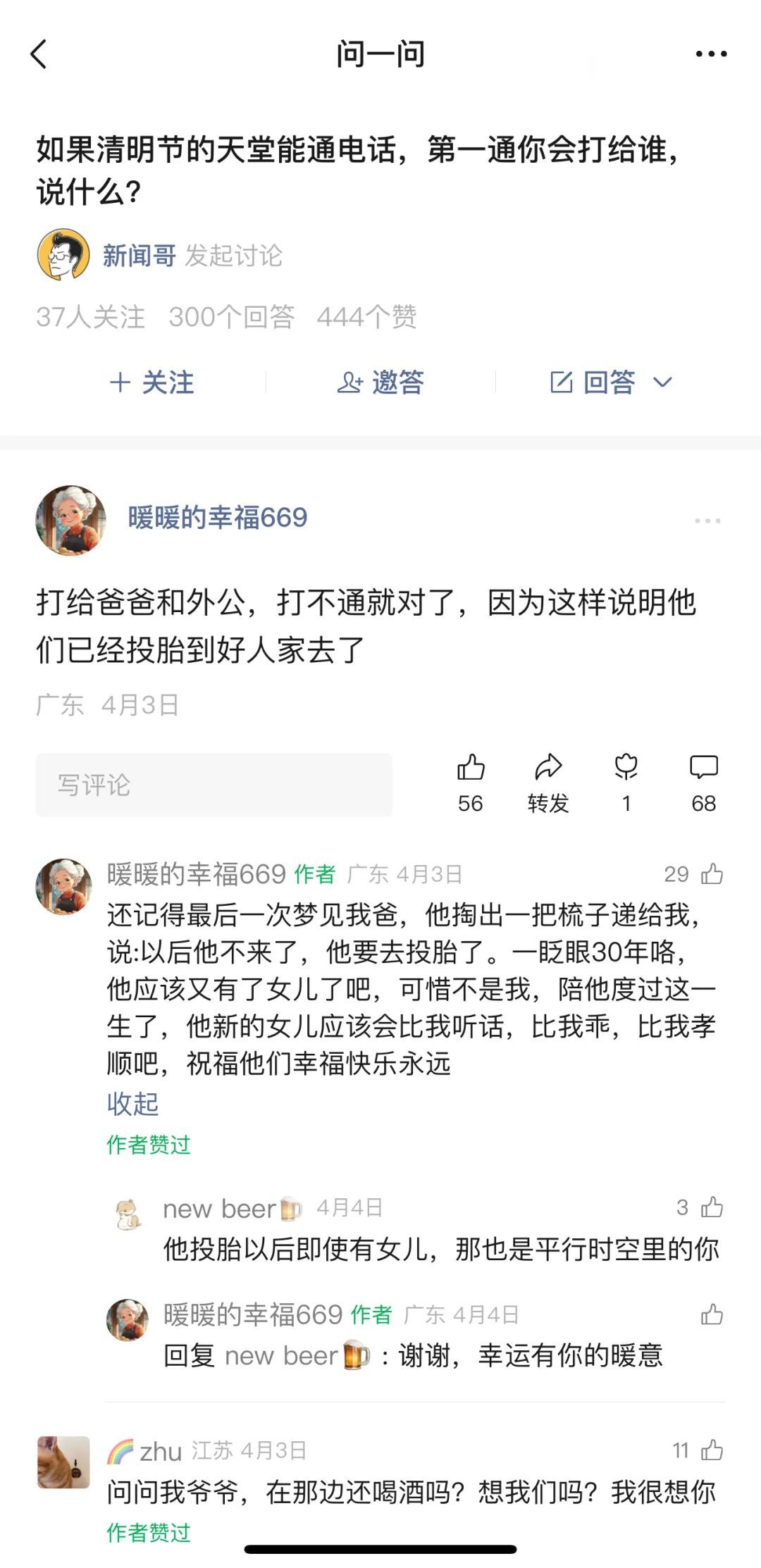

我还特别关注到,用户“新闻哥”在清明节期间发布一个话题,“如果清明节的天堂能通电话,第一通你会打给谁,说什么?”这不只是一个树洞话题,也是一个打破圈层的对话。

目前已有的300个回答里,有想打给爸爸和外公,爸爸已经离开30年,“投胎到好人家去了”、“应该又有女儿了吧”。下面有网友安慰“即使有女儿,也是平行时空里的你”,类似的互动多达68条;

还有想打给天上的幼儿园,因为“我儿子在那上大班”;还有想打给奶奶,给她道个歉,那天晚上不该睡得太死,“我是第一个发现她走的,脸冰凉凉的,身体还是热热的,好像睡着了一样”。还有轻松的调侃,打给老祖宗,想知道几个生财之道,哪怕是几串彩票号码。

每一个回答都是个人生活的点滴,背后是故事,也是感悟,也是成长,也是宣泄,有笑脸也会有泪水。用户在参与问答的过程中,找到情绪的共鸣点,自由地分享和表达自己的想法,生产出有价值的互动和内容,也有了建立更深层次的互动关系的可能性。

我一直认为,一款平台型的内容产品具备社区文化认同、用户互动与关系沉淀、内容生产与激励机制以及服务治理能力等要素,它就可以称作内容社区。

问一问的出发点并不是社区,但从搜索开始,做问答,到种草内容,基于解决用户在搜索场景下的具体需求的初衷,其已经自然生长出一个内容社区。

这次的路可能走对了

特别是今年体验下来,一个明显的感觉就是:微信用户在使用这个入口藏得比较深的产品时,要么是不带任何目的的刷内容,看经验分享,要么是在搜索结果里发现自己感兴趣的话题,点赞、评论、转发。或者干脆自己发起或者参与兴趣话题的互动。

这种从产品特性到用户互动氛围的变化,加上问一问的产品工具、运营策略的调整,其更加具备社区产品的特质。

从搜索、问答到社区,问一问的路线逐步明确,这一次可能走对了。作为微信生态里少有的强UGC属性“自留地”,问一问承接微信庞大的流量,按照自己的节奏,成为另一类社区的可能性大大增加。

社区产品逻辑下的问一问,也更像一个面向半熟人关系的“朋友圈”。用户可以在这里分享日常片段、经验感想、好物推荐甚至情绪波动,也可以发布自己的生活、学习、工作或者休闲的状态。这种自由、开放、随性、短图文的内容形式,也提供了一种微信需要的、UGC友好的创作环境。

目前,问一问在社区表象上已经呈现出三个与同类型产品的差异性特性:真实,兴趣汇集以及年轻化。

首先是真实,也就是问答的人味儿。这是内容产品在AI冲击下,最为难得的一点。以小红书为例,其内容失真问题长期存在,生成式人工智能被广泛用于内容生产后,小红书的内容失真问题便更加凸显。

比如虚假笔记,家居、旅游类内容实际效果与宣传严重不符,旅游景点过度美化图片,滤镜造成的买家秀和卖家秀的区别,严重影响用户的实际体验。其关键原因在于小红书的商业化氛围过于浓厚,利益相关的引流或者诱惑,导致鱼龙混杂。

问一问用户分享的内容开始从垂类分化到兴趣,更多是自发的“用爱发电”,真实创作。类似“一人一张图,分享你抬头看到的风景”等摄影话题下,用户随手就拍,不过度的装饰和滤镜,记录生活碎片。

另外一个“赴春赏花,交换春天”的讨论下,让我看到了不同视角、不同群体、不同心境下的春天,很有启发。

还有前文我搜索“清明北京周边游”,让我比较惊喜的是,问一问用户正在分享望京海棠花溪的美景,这是北京新晋网红打卡点,离我近在咫尺。其时效性、图片等信息的真实度,都让人有一种在家就开窗见春的感觉。

这种真实感,或者说人味儿,也是问一问社区氛围成型的重要推力。

其次是兴趣汇集。客观上说,问一问还不是一个成熟的内容社区,无论是在用户体量、活跃度、内容的丰富性还是流量分发机制等方面,都还有很长的路要走。当前的问一问更像豆瓣小组,兴趣人群聚集,年轻人变多。

兴趣用户可以在手机摄影下讨论OPPO、华为手机的拍照效果,分享照片、摄影技巧等,也可以在哪咤、熊出没等话题下面分享真实的观影体验,还可以分享养花心得等等。比如在朋友圈开摄影展、某品牌手机拍照已经这么强的话题下,用户自来水的分享,其内容质量已经超过相关品牌方粉丝运营的效果。

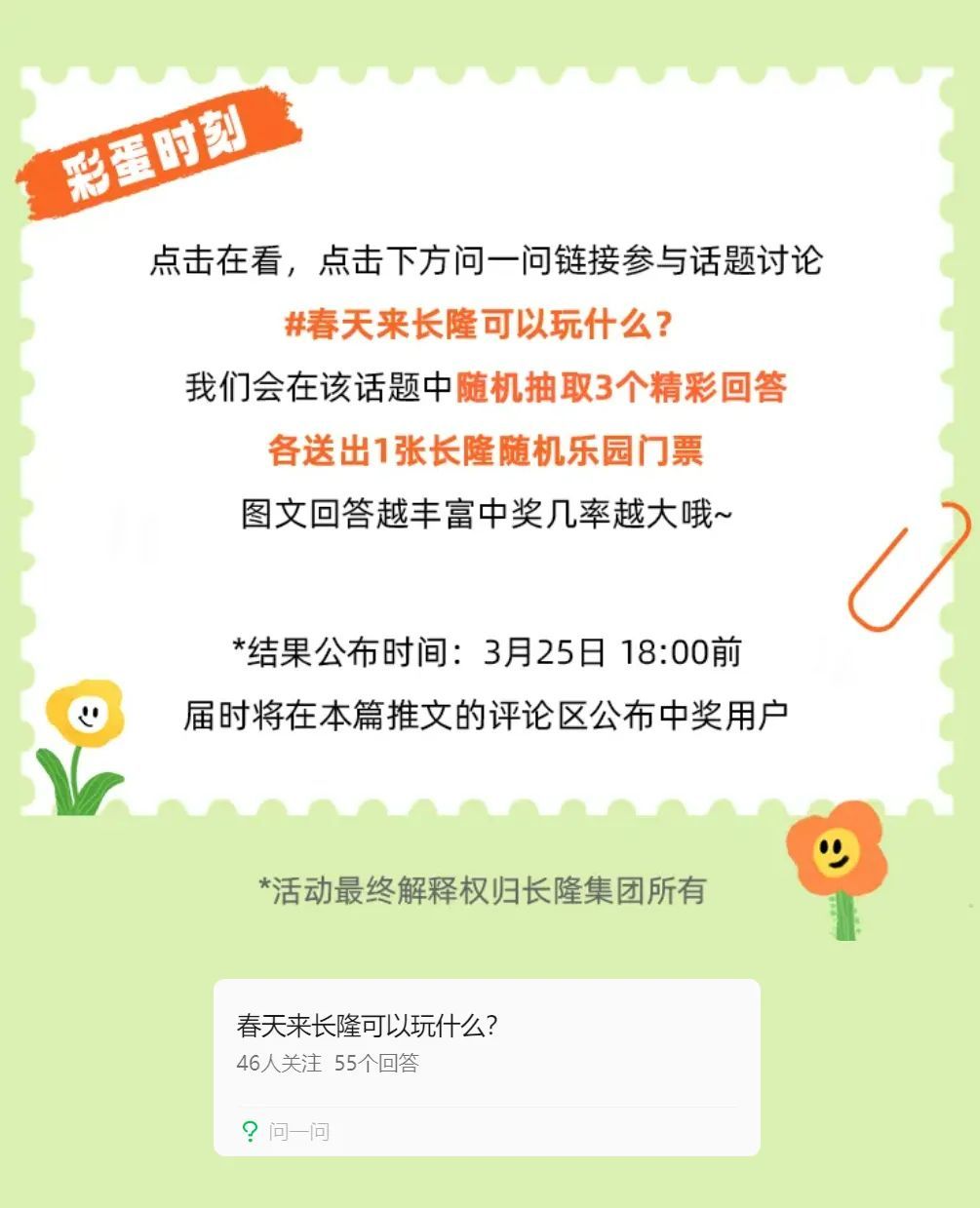

这也意味着精准人群的聚集,吸引更多年轻人种草,这为品牌方进行商业经营、私域粉丝运营提供了新的可能。目前问一问的话题讨论,已经形成“一问多答”、“问答盖楼”的特性。嗅觉敏锐的商家已经涌进来淘金,比如广州长隆就在问一问发起“春天来长隆可以玩什么”的话题讨论,并提供奖品鼓励用户互动。目前已产生55个回答,181个赞,这种精准的人群互动,投射的恰是问一问的搜索价值。

图源:长隆旅游官方公众号

此外,名创优品对问一问的经营也很有代表性,已经能看到一条明确的经营路径:品牌依托私域发起问一问话题,然后经由搜一搜、问一问等获得流量加持,最终在话题下聚拢到核心用户和UGC种草内容,为后续经营带来加持。

2024年底,微信对“问一问”进行了重大改版,并开始内测创作者分成计划。这既表明官方对其作为流量入口的重视,更重要的信号在于:当一款产品有了商业化策略支持时,就意味着其自身将产生“造血”能力。

这块属性的加强,加上平台本身的激励措施,对于问一问社区氛围的形成又有推动作用。用爱发电是个人自愿,但为爱充值也是一类社区成长的动力。

还有一个比较积极的变化,微信搜索深度接入AI之后,问一问也获得相关能力的支持。我发现问一问正在测试一类AI互动工具产品,类似小红书的“点点”,大众点评的“点仔”。用户简单@ AI搜索,就能获得即时、个性化的回应。比如看到某个美食,正在减肥的用户可以@ AI搜索,告知一下热量。这种低门槛的互动模式,在满足问一问用户互动需要的同时,也很容易形成破圈的传播效应。

微信团队曾强调,微信搜索是微信生态的重要一环,并不是在做一个纯粹独立的搜索引擎,而是让更好和更合适的内容、服务,跟用户之间产生更精准的连接。其呈现的搜索结果,是以微信生态的内容为基础,主要包括信息、服务、品牌三种类型。

问一问也是服务于这个目标。我曾提出,对微信内容生态来说,问一问可以称作是一款“养成系”的战略级产品。这句话的另外一层含义便是,问一问也在不断的调整自身的定位、运营策略。

当前,它锚定不做大而全的知乎或者小红书,而是为用户提供一个社交、互动的内容社区,也就更像一个面向公域流量的产品体系,进而有效连通微信生态内不同区域的插件,打通私域、公域流量。

这对多数微信用户的UGC内容或者情绪输出,显然更加友好。未来一段时间,问一问或许还会有新的变化,但基于微信搜索内容生态,方向对了,接下来就是与自己赛跑了。