中国新能源汽车市场的淘汰赛在 2025 年进入白热化。

据中汽协数据,2025 年一季度行业平均利润率已跌破 2%,比亚迪、吉利等传统车企凭借 10 万 – 15 万元价格带的密集产品矩阵加速收割市场,华为、理想则以自动驾驶和人工智能抬高竞争门槛。

在这场生死竞速中,小鹏与蔚来这对曾经的“新势力双雄”,以截然不同的战略路径寻找各自的生存空间——前者撕掉了互联网标签,向制造业的规模铁律俯身;后者高举技术大旗,在巨额亏损中坚守长期主义。

尽管战略选择迥异,两家企业却共同将“降本”推至生存核心。

小鹏的觉醒始于 2022 年 G9 的定价灾难,这款旗舰 SUV 因配置混乱引发用户不满,出现了大量退订,让小鹏汽车迎来了它的至暗时刻;蔚来则深陷重资产泥潭,2024 年净亏损进一步扩大,达到了 224.02 亿元,近 7 年来的累计归母净利润亏损更是惊人地突破了千亿大关。

无论是小鹏还是蔚来,唯有将理想主义装进现实主义的套子,才能在这场残酷竞速中赢得喘息之机。

新势力“生存战”的两种答案

小鹏汽车 CEO 何小鹏将 2024 年定义为“成本革命年”,亲自挂帅供应链部门。他将改款 P7 + 的研发费用从 P7 的 20 多亿元拦腰砍半,并通过座椅骨架等核心部件的通用,实现单车降本 20%。

更激进的策略体现在价格带上。12 万元级车型 MONA M03 上市首月订单破万,带动小鹏汽车四季度交付量环比增长 48%,月交付峰值逼近 4 万辆。这一“以价换量”的策略立竿见影——2024 年小鹏汽车全年净亏损同比收窄 44%。

规模和技术之间,小鹏选择先保规模。

▲ 2024 年 12 月 30 日,第 5 万辆 MONA M03 下线

何小鹏在接受晚点 LatePost 采访时表示,在过去,小鹏汽车走的是“中规模、高研发、高成本”的精而美路线。“我 2022 年就意识到,这个路线很难走通”。

“卖不好车,就不可能有高研发费;没有足够多的研发费,就做不好科技;做不好科技,长期我就打不过别人。”何小鹏在三年前就认识到,小鹏汽车迫切需要在 10 万 – 20 万元价位进行战略布局,实现“规模化地卖车”。也正因如此,才有了 2023 年小鹏与滴滴的合作。

为了保规模,小鹏自然也有妥协。

2024 年,小鹏汽车总研发投入为 64.57 亿元,同比增长 22.4%,主要由于扩充产品组合以及支持未来增长,与新车型开发相关的开支增加。与蔚来(130.37 亿元)相比,小鹏的研发投入仅为其一半,也被理想(110.7 亿元)远远抛开,甚至还不到特斯拉的 20%。

如何在资源少的情况下做到技术领先?何小鹏的答案是:做减法。“别人可以做 3 件事,你能不能只做 1 件,但做到最好”。他举了个例子:“三家车企都在做芯片,一家在做碳化硅芯片,一家在做激光雷达芯片,而我只做了 AI 芯片”。

▲小鹏图灵 AI 芯片发布

与小鹏的“务实求生”形成鲜明对比的,是蔚来创始人李斌对技术的孤注一掷。

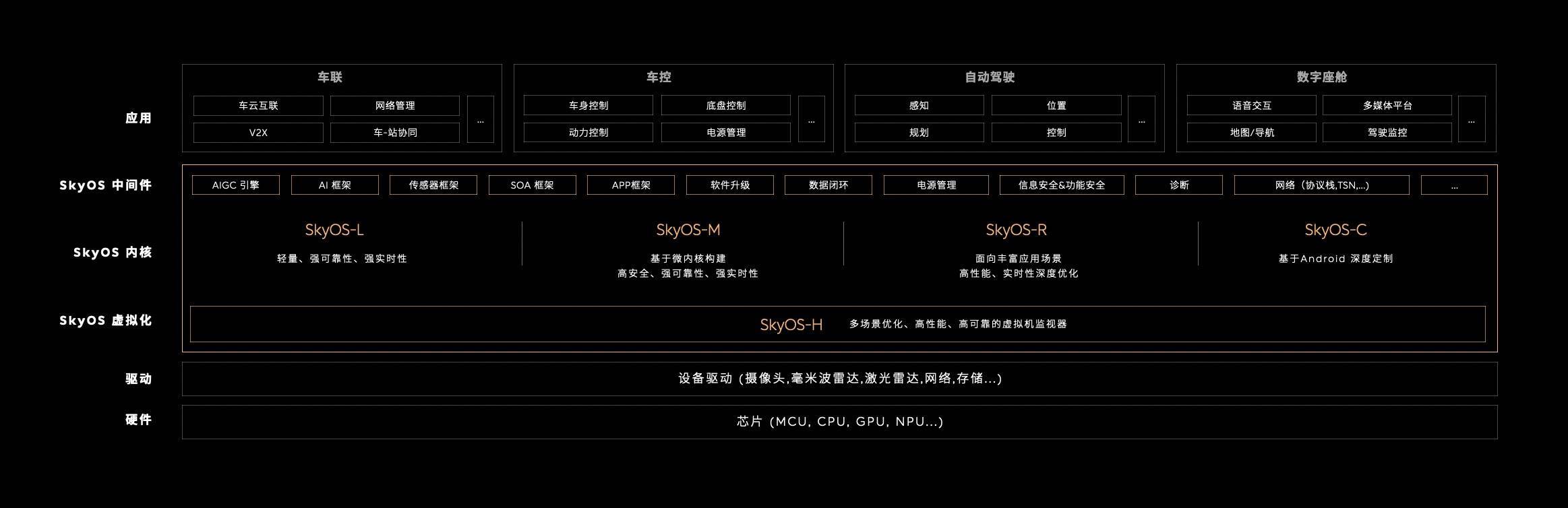

2024 年 12 月,蔚来 ET9 在 NIO Day 正式上市。这款旗舰车型搭载了 17 项首发技术,包括蔚来自研的神玑芯片、全域操作系统 SkyOS 以及支持 L4 自动驾驶的冗余架构。“现在车上最主要的 CDC(中央计算单元)和车上的域控制器、主要的控制器,全都是用的自己的操作系统。把这些合在一起,是非常难的一件事”,李斌说。

▲蔚来 SkyOS·天枢

从 2022 年开始,蔚来好似进入了一个新的扩张周期,投资规模显著增加,涵盖芯片、操作系统、主动悬架等底层技术。这种“技术复利”的豪赌甚至蔓延至补能体系,蔚来的换电站已经迭代到了第四代,与宁德时代分攻高、低端换电市场,换电站数量突破 3100 座。

两种战略分野在财务数据上形成尖锐对立。

2024 年,蔚来以 657.3 亿元营收同比增长了 18.2%,却被小鹏 33.2% 的增速甩在身后,其 9.9% 的毛利率不足理想汽车(19.8%)的一半。

但在李斌看来,蔚来很快就会迎来它的收获期。3 月 23 日,蔚来组织了一场闭门交流会,李斌指出,今年公司的核心任务就是第四季度盈利。

从目前的规划角度来讲,现在 3 个品牌、9 款新产品陆续交付。到了四季度,我们的销售服务网络和换电站的建设基本完成了阶段性布局。

▲蔚来 ET9

2025 年是蔚来的产品大年,旗舰轿车 ET9 近期就要开始交付,主销车型 ET5、ET5T、ES6、EC6 也将在上海车展前后迎来 2025 年款。

子品牌方面,乐道第二款车型 L90 同样会在上海车展亮相,三季度交付,四季度还会交付一款大五座 SUV,命名大概会是 L80;第三品牌萤火虫也将在 4 月底开始交付,今年也有 8 个月的产品周期。

▲乐道 L90,图片来自:拉面师傅

除了这些,蔚来还将在今年四季度发布一款旗舰级的大型 SUV,和 ET9 共同角逐毛利更为可观的豪华汽车市场。同时,这也是蔚来多年研发成果落地变现的关键契机。

刀刃向内的“降本革命”

虽然小鹏和蔚来的方向不同,但降本增效成为了两家企业共同的课题。

何小鹏率先完成了一场彻底的自我革命,他的大脑里似乎挂着一幅车间平面图,上面密密麻麻标注着供应链优化节点,这位曾经的互联网产品经理将“用户思维”移植到了成本管控的每个毛孔。

每天早上 10 点到岗,晚上 10 点仍在公司,每天工作六天半。这位曾经沉迷网文的 CEO,如今的工作强度更像是在“玩命”。这种转变源于 2022 年 G9 的定价灾难,当时技术精英主义导致的配置混乱让何小鹏意识到:“企业得先赚钱,才能花钱,而不是靠融钱”。

▲小鹏汽车总部,图片来自:小鹏社区

何小鹏的变革充满铁腕色彩。

2023 年,他一口气撤换了 10 名副总裁级高管,重组了 30 个一级中心中的 85% 负责人。这多亏了雷军的一句提醒:“董事长可以做好人,但 CEO 不能。”

执行层同样也要严抓。通过每周两次的“倾听 30 分钟”活动,何小鹏发现一个负责流程优化的部门全年仅更新两段文档,当即解散该部门。现在,所有业务流、人流、财务流必须跨部门透明运作,任何成本超支需研发、采购、生产三方负责人联签担责。

采购体系的重构尤为彻底。因为王凤英入职前的一句提醒,何小鹏发现钢材采购存在严重问题——虽然号称直购,但内里却有着不少“门道”。

“下面的人一直在骗你,你看不出门道。”何小鹏说。

为解决这个问题,他花了 9 个月时间层层追查,最终通过财务数据倒逼流程改造。另一方面,与大众集团的联合采购带来意外收获。“过去太浪费了,”何小鹏坦言,“现在每个月都开降本会,所有环节捋清楚。”

如今,小鹏在成本上的优化也体现在了车价和销量上。而这一切,李斌都看在眼里。

▲ 图片来自:澎湃新闻

本月初,李斌在一场面向产研集群全体员工的内部讲话中,详解了“基本经营单元(CBU)”的核心逻辑——将公司所有经营工作拆分为多个互不重叠的单元,每个单元都需要建立明确的 ROI(投资回报率)指标和业绩奖惩规则,各部门单独结算成本,确保资源投入与产出的高效管理。

“小鹏能改好,我们为什么不能改好?”李斌对员工说,蔚来将在一季度大规模推行这一制度,并计划在二季度全面落地施行,公司的盈利和亏损都将通过这些基本经营单元汇总得出。

CBU 制度同样适用于换电体系。

“比如哪个门店或区域公司,说在某个县建换电站能帮助卖车,那你自己出钱。”李斌表示,今年蔚来在全国梳理了 1 万个建站点位,按照卖车、收服务费、品牌贡献度等维度算好 ROI,从高到低去排,其中一半以上的 ROI 大于 1,当年就可以收回投资。

此外,蔚来还启动了“加电合伙人计划”——由第三方来出资建站,蔚来进行租用和运营的轻资产模式。

为了达成今年四季度实现盈利的目标,李斌还提出了诸多具体的措施。例如,蔚来去年借鉴了立讯精密的经验,在内部启动了一个名为 Cost Mining(成本挖矿)的项目。李斌透露,该项目去年收到了 6000 多条“降本线索”。

每个人都可以提,一线员工觉得哪省钱也可以提。当然不是每一条都会做,因为有时节约也有成本。

更具战略意义的是供应链透明化改革,以研发为源头,把供应链拉通——所有与蔚来有关的生产费用细节,包括人员、场地、能耗等数据,必须实时接入蔚来的系统。不仅如此,蔚来成立了单独的 CE(成本工程)部门,来审计每一笔开支。

同时,李斌这次也破开了公众贴在他身上的“老好人”标签,他坦言,十年来,蔚来主动辞退的副总裁级高管,比任何一家公司都多。

“有 20 个以上,”秦力洪接上了李斌的话,“我们从来不把‘把谁干掉’当做优点来说,这个事我们不太认可,可如果一个人道德败坏、违反法律,该抓就抓,我们也抓过很多人。”他透露,蔚来合规部去年处理了 100 多起调查案件,其中诉诸刑法的十几起,最长的判了 13 年。

和现在的何小鹏一样,李斌该“狠”的时候,也不会手下留情。

把理想主义装进现实主义的套子里

2025 年的这场“生存战”没有标准答案,但两家企业用血泪教训换来的启示清晰可见。

短期来看,小鹏通过“采购铁腕+爆款策略”证明成本控制能力是穿越周期的氧气瓶;长期而言,蔚来的技术纵深布局,或许能在行业下一轮竞赛中赢得先机。

但两者的选择印证了同一真理:在淘汰赛读秒阶段,活下来的不是最理想主义的企业,而是最擅用现实规则为理想续命的企业。正如李斌所言:“特斯拉亏了 16 年,亚马逊亏了 15 年,但市场不会再给蔚来 10 年时间。”

小鹏和蔚来的选择已经超越了企业战略的范畴,成为了观察中国智能汽车产业进化的两个典型样本。